都说特朗普的特不靠谱,但仔细想想,美国不靠谱的政客又何止他一个。

而这美国一个叫马克的众议员,又是如何拿着几张旧中国的债券,发起过一项比特郎普还要不靠谱的、针对中国的议案的?

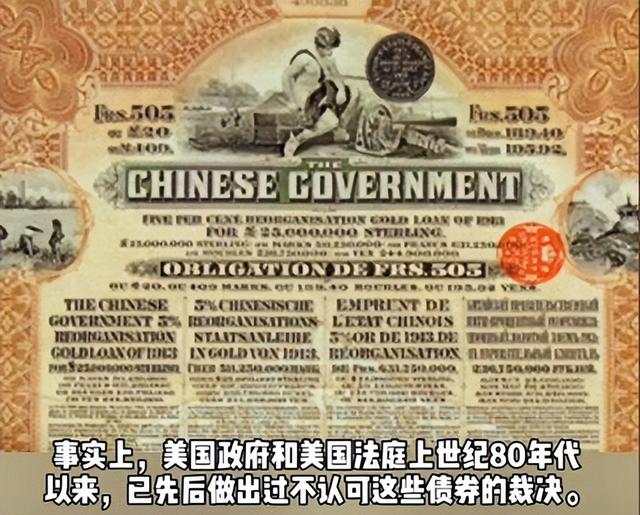

美方突然抛出百年旧债

美方突然抛出百年旧债曾经,美媒《国会山日报》上的一篇文章掀起舆论波澜。

援引议员马克·格林在上面发表言论称,清政府1911年发行的“湖广铁路债券”至今仍有效,中国需偿还包括利息在内共计1.6万亿美元债务。

甚至抛出“不还钱就赖掉8600亿美债”的威胁论调。

这番荒诞的言论迅速引发国际关注,然而当我们翻开历史卷宗,却发现这段历史完全是被他扭曲了。

故事要从1911年的中国说起。

彼时清政府为推进粤汉、川汉铁路建设,与英、法、德、美四国银行团签订《湖广铁路借款合同》,约定借款600万英镑,其中美国银行团占四分之一份额。

不过,这份表面看似商业合作的协议,实则暗藏主权让渡条款:

合同规定以两湖厘金、盐税等财政收入作为抵押,列强还要求获得铁路修筑权和参与经营管理权。

最后,为了建成铁路,清政府都忍了,签订了这压榨合同,然而,当清政府将借来的筹款交给美国承包商建路后,对方却携款跑路了。

就这样,清政府最终不仅赔了夫人还折了兵。

而当初向美国借的一百多万英镑(折合美元一百多万美元)也被这位政客以“利滚利”的说法,涨到了1.6万亿美元。

但更令人气愤的是,这位美方政客翻炒的“中国百年旧债”,其实早已被法律程序终结,中国不欠美国什么...

债务真相

债务真相早在半个多世纪前,中美之间就已通过法律程序彻底了结相关争议。

1943年签订的《中美新约》明确规定,美国放弃此前依据不平等条约在中国享有的一切特权,其中就包括对清政府时期债务的索赔权。

而在1979年中美建交之际签署的《中美资产要求协议》,则以更具体的方式终结了历史遗留问题。

中国政府向美国支付8000万美元,作为对两国历史资产诉求的全面了结。

值得关注的是,这笔款项并非承认债务,而是基于解决历史遗留问题的政治决断。

时任美国国务卿的万斯在协议签署时曾明确表示,此举“彻底解决了两国之间所有未决的资产要求”。

更具权威性的是《维也纳条约法公约》确立的“不溯及既往”原则。

该原则明确指出,新国家对旧国家的债务不负有继承义务,尤其是那些基于不平等条约或损害国家主权的债务。

这些法律依据构成了完整的法理链条,足以证明所谓“百年旧债”在法律上早已无立足之地。

中方的“百年旧债”是无稽之谈,但美国欠款中国的8600亿美元可是有理可说,有法可依的。

自中国加入WTO以来,美国政府通过发行国债,累计向包括中国在内的国际投资者借款超过20万亿美元。

截至2022年,中国持有美国国债余额约8600亿美元。

从2008年金融危机时增持美债助力全球经济复苏,到近年来多次通过多边机制为美国财政提供流动性支持,中国的每一次决策都以维护国际经济稳定为出发点。

而如今中国越来越强大,其国际地位也越来越强,但反观美国,其穿越时空的“追债”戏码,实则是当下美国金融困境的扭曲投射...

美国的真实目的

美国的真实目的如今,美国纽约时报广场的电子债务钟已经跳动到了31.4万亿美元,美国GDP增速将降至0.1%,而通胀率仍维持在4%的高位。

更严峻的是,今年将有6.5万亿美元国债集中到期,美联储激进加息导致的债务滚续成本飙升,正让财政陷入“借新还旧”的恶性循环。

当芝加哥商品交易所的交易员们频繁调整美债违约概率模型时,华盛顿的政客们开始在历史故纸堆里寻找“解决方案”。

其实所谓“用清朝旧债抵消中国持有的美债”的提议,早在2023年4月就已露出端倪。

当时某保守派智库发布报告,声称“1911年的债券契约”可作为“金融杠杆”,试图为赖掉8600亿美债寻找法理借口。

这种思路延续了美国在拉美债务危机、亚洲金融风暴中的一贯做法。

当自身陷入危机时,便通过舆论操纵、规则重构将风险转嫁给他国。

只不过这次,他们试图用“历史债务”这种更隐蔽的手段,掩盖其债务链条即将断裂的真相。

不过,面对这种混淆是非的金融霸凌,中国的立场始终清晰而坚定。

从外交部例行记者会上的严正回应,到国际货币基金组织框架下的政策协调。

中国始终以国际法和市场规则为武器,揭露美方试图用历史残渣破坏国际金融秩序的真实企图。

历史不会因时代变迁而改变,事实也不会因巧舌抵赖而消失。

所谓“湖广铁路债券”早已在历史正义的审判中失去法律效力,任何试图将殖民时代的旧账本强加于现代中国的企图,都注定是徒劳的政治闹剧。

其实,美国不止一次使用这种“旧账新翻”的手段。

早在19世纪,美国曾通过《杰伊条约》拒绝偿还对英债务;20世纪,又以“布雷顿森林体系”重构全球货币秩序。

但如今时代早已不同,在人民币国际化稳步推进、数字货币重塑支付体系的今天,任何试图用殖民逻辑维持金融霸权的行径,都将在多元共治的国际秩序面前碰得头破血流。

当美国政客沉迷于“百年前的幻梦”时,或许更该听听华尔街的警告:

真正威胁美债信用的,从来不是所谓的“外国债务”,而是透支殆尽的契约精神与日益空心化的经济基本面。

参开文献

参开文献