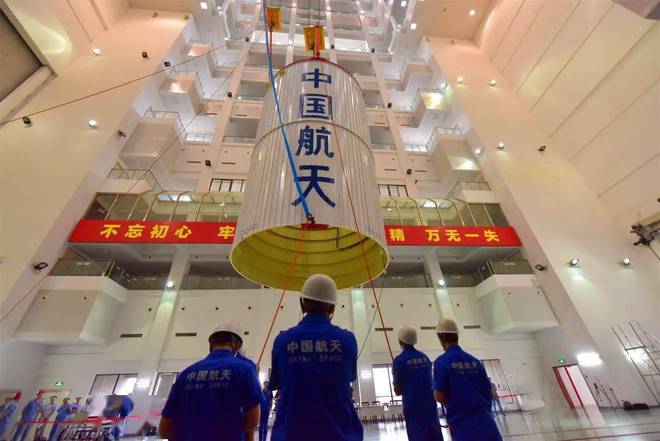

当国际空间站在太空运行25年后即将退役,中国突然宣布:2025年将建成全球最先进的"天宫"空间站。这个被称为"太空实验室"的庞然大物,不仅能生产地面无法制造的超级材料,更将彻底改写人类探索宇宙的规则。这背后藏着中国航天70年的逆袭密码。

中国选择独立建造空间站,首先是被逼出来的生存之道。2011年美国国会通过"沃尔夫条款",将中国排除在国际空间站合作之外。这个由16国参与的项目,却因美国的技术封锁,让中国连参观资格都没有。更讽刺的是,国际空间站将于2030年坠入太平洋,届时太空将只剩下中国"天宫"独自运行。这种"被孤立"的困境,倒逼中国走出自主创新之路。

空间站的核心价值,在于它是人类探索宇宙的"前哨站"。在微重力环境下,科学家能进行地面无法完成的实验。比如天宫空间站的"太空抽屉"里,斯特林热电转换装置成功将热能转化为电能,效率达到24.7%。这种技术未来可用于深空探测器,让人类在远离太阳的地方也能获得能源。

还有"天宫课堂"上的液桥实验,在微重力下,水可以在两块板子间形成稳定的液柱,这种现象为太空制药提供了新思路——在地面无法混合的药物成分,在太空能均匀融合。

更深远的意义在于太空资源开发。月球南极的水冰储量相当于3个青海湖,1升水分解出的氢气和氧气,足够支持往返月球的燃料需求。中国嫦娥八号任务将在月球南极部署"月面多功能操作机器人",测试水冰开采技术。而国际月球科研站计划,将在2035年前建成基本型,实现月球资源的规模化利用。这些布局,让中国在未来的"太空资源竞赛"中占据先机。

国家安全层面,空间站是战略制高点。当美国在太空部署"星链"卫星时,中国空间站的机械臂已能捕获并修复故障卫星。更关键的是,空间站能为反卫星武器提供实验平台——在太空测试激光武器,比地面试验更具实战意义。这种"攻防兼备"的能力,让中国在太空军事化竞争中掌握主动权。

国际合作方面,中国展现出与美国截然不同的姿态。天宫空间站向全球开放,17国的9个项目已入驻。嫦娥八号合作项目中,巴基斯坦的月球车、土耳其的智能机器人等10个项目入选。这种"技术共享"模式,正在重塑全球航天格局。正如联合国外空司司长迪皮蓬所说:"中国空间站将成为发展中国家参与太空探索的桥梁。"

技术突破背后,是中国航天的"十年磨一剑"。天宫空间站采用模块化设计,总重量仅180吨,却实现了与419吨国际空间站相近的科研能力。其太阳能板效率达30%,是国际空间站的两倍。更厉害的是霍尔推进器,利用电力维持轨道,几乎不消耗燃料,每年节省数亿美元成本。这些技术,让中国在太空竞赛中实现弯道超车。

未来,空间站将成为"太空经济"的核心。在太空制造的超纯晶体,用于量子计算机可提升运算速度千倍;微重力环境培育的农作物种子,能让粮食产量翻倍。中国已启动"天工开物"计划,目标2035年建成地月经济圈,实现太空资源的商业化开发。这种"太空-地球"的闭环经济,将彻底改变人类的生产方式。

当"天宫"在太空展开柔性太阳翼,它不仅是中国航天的里程碑,更是人类文明的新坐标。从被排斥到引领者,中国用独立建造空间站的壮举证明:在科技竞争的战场上,只有掌握核心技术,才能赢得话语权。而这颗"太空明珠"的光芒,正在照亮人类探索宇宙的新征程。