1克海水中提取的氘元素,聚变产生的能量相当于300升汽油!

当全球能源危机愈演愈烈,中国突然宣布:2030年将建成全球首座可控核聚变发电站!这个被称为“人造太阳”的超级工程,不仅能让电费暴跌90%,更将彻底终结人类对化石能源的依赖。这颗“科技原子弹”背后,藏着中国科学家70年的逆袭密码。

一、从“烧水发电”到“人造太阳”

传统核电站就像“烧开水”:用核裂变产生的热量烧水,蒸汽推动涡轮发电。这种方式不仅产生核废料,还存在切尔诺贝利式的安全隐患。而核聚变则完全不同——它模拟太阳内部的反应,让两个氢原子(氘和氚)在1.5亿摄氏度的高温下“合体”成氦原子,释放出巨大能量。更神奇的是,核聚变的燃料氘取自海水,1升海水的氘聚变能量相当于300升汽油;而另一种燃料氚可以通过锂再生,地球上的锂资源足够使用上千年。

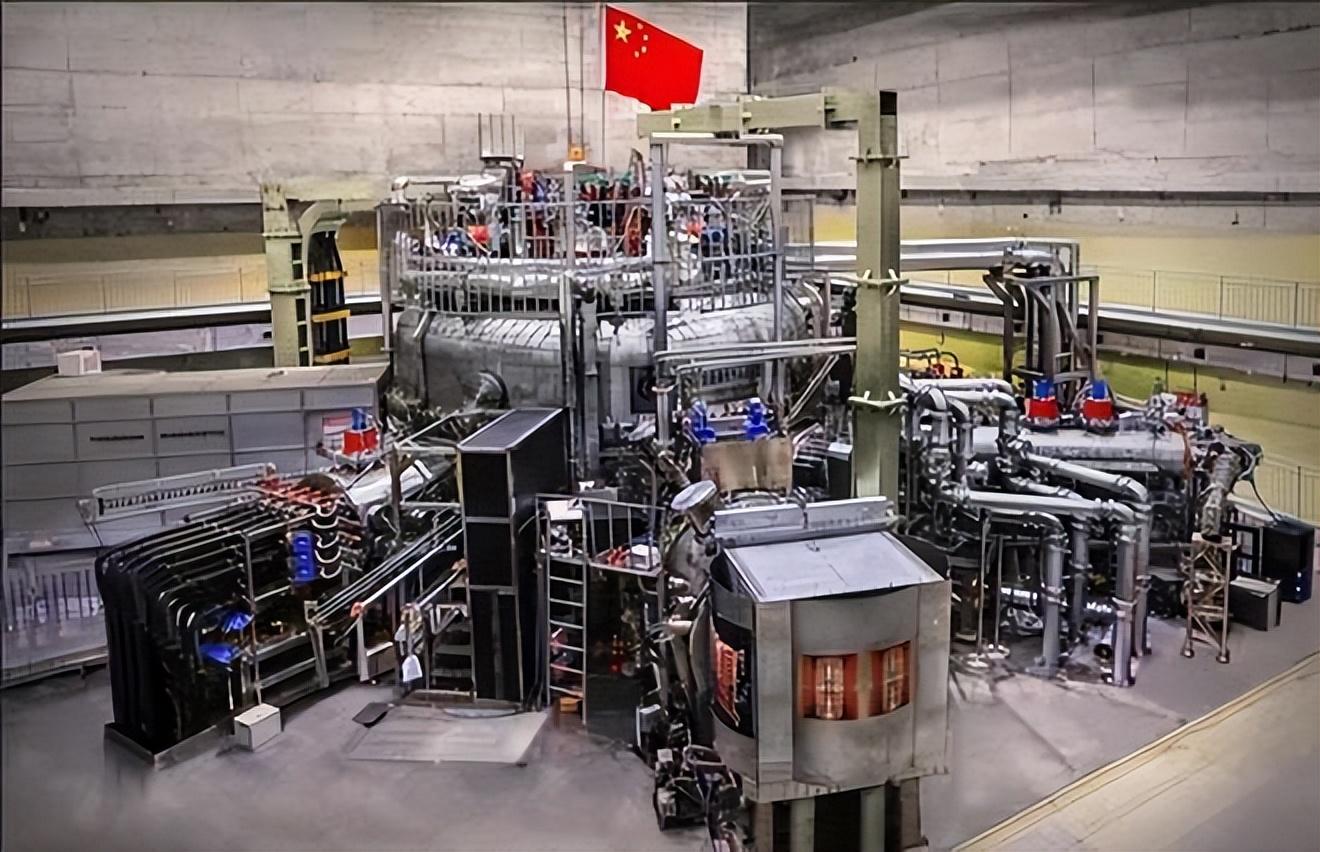

中国在核聚变领域的突破堪称“弯道超车”。2025年1月,合肥科学岛的“东方超环”(EAST)创造了新纪录:在1亿摄氏度高温下,实现1066秒的稳态长脉冲等离子体运行,相当于连续点亮100个100瓦灯泡近18分钟。这项技术突破直接验证了未来聚变电站的核心能力——持续稳定发电。而成都的“中国环流三号”更实现了1.5亿摄氏度等离子体运行,其温度是太阳核心的10倍。

二、2030年目标的“中国方案”

中国的“星火”项目采用了全球首创的技术路线:聚变-裂变混合堆。简单来说,就是用核聚变产生的高能中子驱动核裂变,既降低纯聚变堆对极端条件的需求,又减少传统裂变堆的核废料风险。这种设计让“星火”的能量增益因子Q值达到30,远超国际同类项目——法国ITER的Q值仅为10,美国国家点火装置甚至不足2。

为了实现这一目标,中国攻克了三大核心技术:

1. 高温超导材料:联创光电研发的超导带材,能在-269℃的超低温下承载超强电流,使磁约束装置的磁场强度提升3倍。

2. 等离子体控制:EAST装置的实时反馈系统,通过2000多个传感器和52组磁控线圈,将等离子体位置误差控制在5毫米以内。

3. 极端材料:自主研制的钨铜偏滤器,能承受每平方米20兆瓦的热负荷,相当于在1平方米面积上同时点燃2000个100瓦灯泡。

三、“不可能任务”的现实挑战

尽管中国在实验室取得突破,但从“科学原理”到“商业发电”仍有三大难关:

1. 材料寿命:聚变产生的高能中子会“轰击”反应堆内壁,现有钨合金材料在1亿摄氏度环境下只能维持数百小时,而商业化电站要求20年免维护。

2. 氚自持:氚是聚变燃料,但年产量有限。ITER报告指出,氚自持需要TBR≥1.3,目前技术无法实现。

3. 经济性:建设一座聚变电站的成本超过200亿元,发电成本是传统核电的3倍。中国计划通过混合堆设计,先实现“边聚变边裂变”的过渡方案,降低初期投资风险。

四、全球能源格局的“蝴蝶效应”

如果“星火”项目成功,将引发三大变革:

1. 能源成本暴跌:1克氘氚燃料产生的能量相当于8吨石油,未来聚变电站的度电成本有望降至0.3元/kWh以下,比光伏还便宜。

2. 碳中和加速:核聚变不产生二氧化碳和核废料,10座聚变电站就能满足中国全年用电需求,直接助力2060碳中和目标。

3. 地缘政治重塑:石油出口国的经济命脉将被改写,中国可能从“能源进口国”变为“能源规则制定者”。

五、中国核聚变的“秘密武器”

中国能在这一领域领跑,得益于三大战略布局:

1. 新型举国体制:中核集团牵头成立可控核聚变创新联合体,整合24家央企、科研院所和高校,集中攻关核心技术。

2. 国际合作突围:作为ITER计划的重要参与者,中国承担了9%的核心部件研制任务,并将EAST的实验数据共享给全球40多个国家。

3. 全产业链布局:从超导材料、等离子体诊断到偏滤器制造,中国已形成完整的技术链条,国产化率超过80%。

从1958年中国启动核聚变研究,到2025年“东方超环”突破千秒运行,再到2030年“星火”项目并网发电,中国用70年时间走完了发达国家百年的研发之路。这项技术不仅是能源革命的钥匙,更是中国从“跟跑者”到“领跑者”的里程碑。正如中核集团专家所说:“我们的目标不是做世界第一,而是让中国“智造”成为全球能源体系不可或缺的一环。”当核聚变的蓝色光芒照亮夜空,人类文明将真正进入“能源自由”的新纪元。