作者:吴小京 编辑:冯晓晖

“浔城故事”专栏致力于收录和享与九江生活见闻相关的散文及纪实类文章。诚挚欢迎原创作者投稿,投稿方式及联系方式详见公众号自动回复。

本篇原刊于2015年版《百年莲花池》,经政协浔阳区文史委授权转发。

父亲吴有恒,是教书先生,一辈子教书育人,诲人不倦,桃李满天下。他 1925 年出生在素有才子之乡美称的江西临川,上世纪四十年代中期考入中正大学,中国语言文字系,自幼在祖父的影响下,学习中国书法,每天一整下午,临碑写贴,几乎遍临了中国书法的名碑名贴,孜孜不倦,厚积薄发,铸就了非常坚实的书法功力。

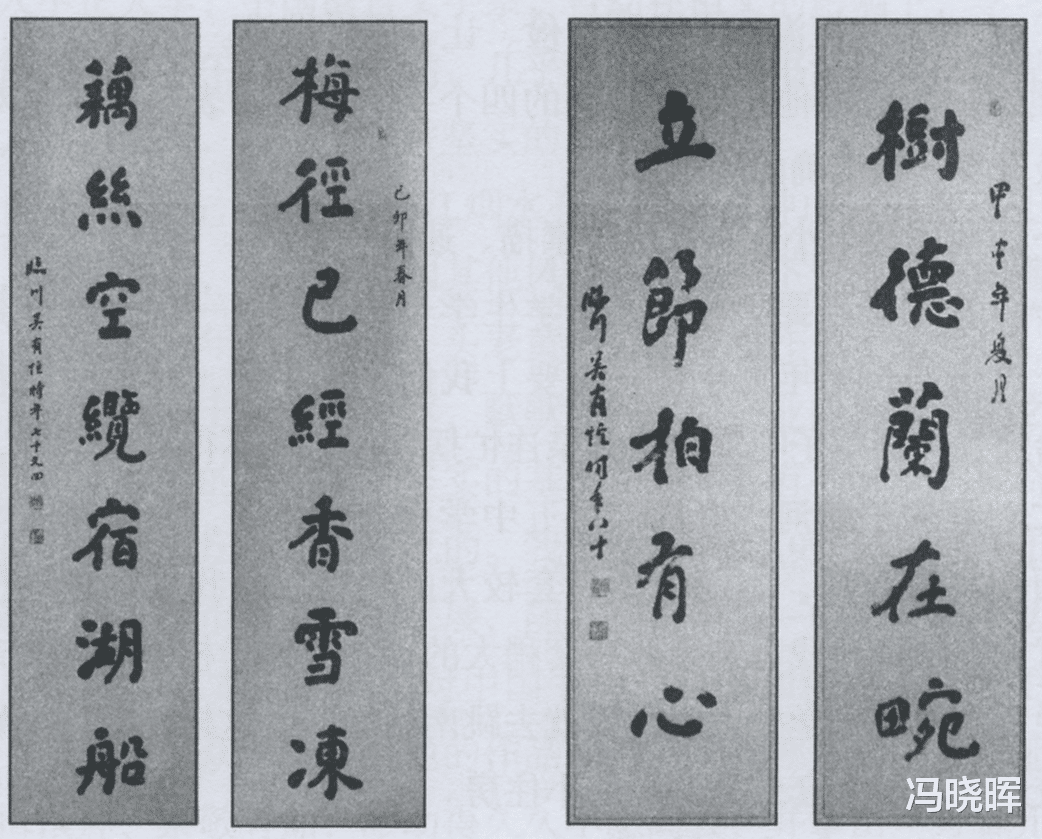

他的书法作品,先后在九江烟水亭、湖口石钟山、九江浔阳楼、琵琶亭,刻匾勒石,以及在全国其他风景名胜也留下了他的一些薄厚俊美的墨迹。近几十年来,他像一头老黄牛,勤奋耕作,不求闻达。在社会闹闹熙熙的场面上,甘于寂寞,默默无闻,但在业内许多有识之士对他是推崇信至。他的书作除了坚实的基本功外,还有一种特别神奇的震撼力,是近现代书坛上比较罕见的。

我举个例子:1995 年,九江市书法代表团赴日本五野市举办书画联展,随行我携带了一幅家父的书法,张挂在展厅之中。日本国的国民对中国书法的热爱和精通是有历史根源的,有一个日本观众,止步在他的作品前迟迟不能挪开步子。对他的作品,作揖顶拜,崇敬有加,激动得久久不愿离去,并拿出一万日元同翻译说:“太好了,太有功力了,太了不起,中国现在还有写得这么好的字的人,我看得太舒服了,我喜欢这幅作品,这是我表示的敬意。”

父亲处世的人格力量给后世的影响也是很大的,他为人处事低调,从不张扬,淡泊名利。对生活要求很低,看得很淡。他离开这个世界时是没有存款和遗产的,只留下了一些书法作品,算是自己给社会留下了点痕迹。这使我想起家父常写的一幅对联“事能知足心常惬;人到无求品自高”,这就是他的心灵写照。

其实他的生活道路也是非常坎坷的,七岁丧母,从小身弱多病。又因家庭成分,惨遭社会歧视。再遇反右文革,倍受凌辱煎熬。为了养家糊口,从不吱声默默忍受,举步艰难慢慢地前行。他好像是肩负着一个历史赋予的使命,一个要传承书法艺术的使者,又真像一头老黄牛,脚踏实地默默耕耘。他的学生王少华(金石文字专家,文博副研究员)撰联赞云:

有仁义礼智信堪为师表,

恒温良恭俭让后世楷模。

他的一生就像他墓碑上镌刻的四个字“堪为师表”,这是对他人生的最真实、最准确的写照。

下面我用几个小故事来给他素描、速写一番。

一、发帽子不要。他有几个学生学书法,其中一位官至市委组织部部长,这位部长每年大年初一是要上我们家拜年的,有一次笑着说:“也给您发一顶帽子吧”,我父亲连忙摆手:“要不得,要不得。”

二、要房子跳河。九江市第五中学要分宿舍了,父亲在五中是最老资历的高级教师,本能分到一套较大的住房。可我父亲总是想着别人,就没有申请。我母亲想要一套稍大的,并要到学校去闹,父亲就激将她说:“你要到学校去闹,我就去跳南门湖”,这样便阻止了母亲,结果学校还是给了一套 51 平方米的小住房。

三、接礼物弄错。我们家一直住在南门口的国税局宿舍,有次,一个人拿着几斤猪肉敲开我们家的门问道:“这是吴老师家吗?”我母亲开门答道:“是的。”他说:“这是某某某给吴老师的。”猪肉家里人是吃了,但不知道这送礼的人是谁?过了很久很久,大概有半年的光景。有一次我听到隔壁楼道有人喊:“吴老师、吴老师。”接着有人大声答应道:“噢。”我忽然反应过来了,原来肉是隔壁吴老师的,他是税务局的一名科长。

四、留遗产书作。父亲 2004 年春夏之交离开了我们,走的时候候 80 岁。他从 1950 年开始教书生涯,诲人不倦。他是一个没有任何遗产的人,但我们理解他的人生态度,生活就是这样,任何的奢求都是多余的。父亲没有存款,只留下了近 200 幅的书法作品,我是知道这些书法作品分量的。

【编后记】

作者吴小京,毕业于九江师专。现为国家一级美术师,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,中国工艺美术学会会员。原九江市书法家协会主席、九江职业大学教授,原九江市文学艺术院院长。

今年年初,吴小京将父亲的遗作整理成集并出版,了却了一桩夙愿。

小京老师长得极像他的父亲,只是如今的他比照片中的吴老先生丰腴些。

去年底,写《画说九江》的剧作家孙海帆老师回九江,晚饭时小京老师也赶过来,印象最深的是他的亲和与随性。他拿着一部年代不详的手机,屏幕边缘似乎已开裂,用长条透明胶粘着继续服役,这让我对艺术家“不拘小节”的生活态度格外敬佩。

小京老师擅画牛,笔下的水牛姿态各异、意趣盎然。最近听说他的《百牛图》又以高价售出,看来有必要组团敲他一顿,顺便看看他是不是换了手机。