作者:周斌 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复。

宋徽宗崇宁三年(1104)至崇宁四年(1105),黄庭坚贬谪编管广西宜州期间,宜州的太守是党明远。在杨万里《宜州新豫章先生祠堂记》里,党明远就是一个趋炎附势为虎作伥的势利小人,杨万里在文中愤怒地质问:“先生(黄庭坚)之贬,得罪于时宰也,亦得罪于太守乎?”那么,党明远到底是一个小人还是一个君子呢?

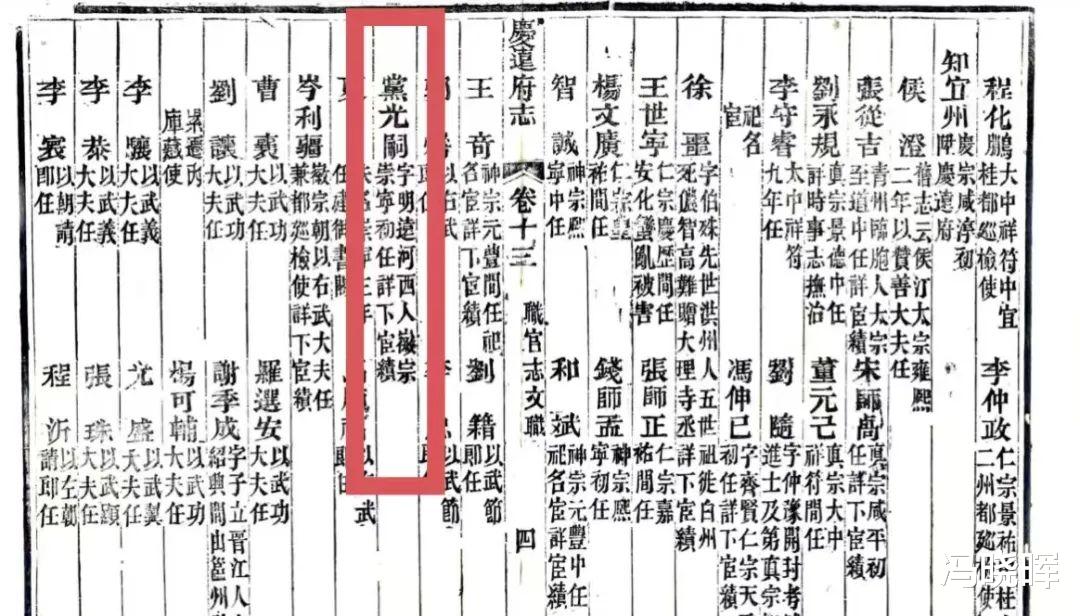

清雍正年间纂修的《广西通志》载:“党光嗣,字明远,河西人。崇宁初守宜州。安化酋蒙光有复啸聚为乱,光嗣与统制黄忱等击败之,以三州一镇户口六万一千来降。黄忱遂于安化、抚水蛮地置德胜寨。”这段话的主要意思就是:宋朝崇宁初年,宜州太守党明远与统制黄忱带兵平定了以蒙光有为首的乱匪,这是党明远在宜州为朝廷立下的功勋。

党明远是河中府河西县(今山西永济市)人,生长在京师开封。考了几次进士都没有上榜,于是转而投军,到王韶的军营里当了一名小校。王韶是北宋杰出的军事家、政治家,是九江市德安县人。党明远参军之后,参加了多次战斗,每次都立有军功。三次升迁之后,成为下班殿侍,独立带兵驻守邕州(今广西南宁)的永平寨。不久,提升为第九部将,先后驻守吴堡寨、麟州(今陕西神木县)神木寨。

在神木寨时,枢密院召党明远回京当面向皇帝及重臣汇报边疆军事情况,党明远面对皇帝及各位大臣侃侃而谈:“……大概制贼之道四:一曰大举,二曰浅攻,三曰进筑,四曰招来。”(黄庭坚《左藏库使知宜州党君墓志铭》)并对这制贼四道的详细情况进行了深刻阐述,朝廷采纳了他的意见,并授其河东第六副将,后改迁为第二副将。

元符(1098—1100)初年,党明远出知横州(今南宁横州市一带)。这时,安化蛮匪进犯宜州,宜州守将杨应辰被蛮匪的箭矢射中手臂,不能带兵出战。广西经略司将党明远调往宜州,领溪洞司事。在党明远带兵进剿之后,贼兵溃退,大部投降,党明远复归横州。

崇宁(1102—1107)初,党明远知宜州。不久,安化蛮匪死灰复燃,又重新啸聚,然后立即侵犯宜州等地,党明远和统制黄忱带兵与安化蛮匪主力大战于卸甲岭,大获全胜,安化三州一镇的蛮匪全部投降。朝廷奖赏其功劳,并提拔其为皇城副使兼閣门通事舍人,这是崇宁元年的事情。第二年,又提升为左藏库使。崇宁四年(1105)乙酉八月丁卯(初三日)因病逝世,享年54岁。

从党明远的履历来看,他是一个出身儒士起于军伍,征战一生功勋卓著的文武兼资的官员,他一步一个脚印,从下班殿侍开始,十八次升迁才做到左藏库使、宜州知州,由军职转为文官,说明其不是投机钻营之徒,而是正直耿介之士,靠勋劳政绩做到太守。面对贬谪编管官员黄庭坚,依据朝廷有关律令,他不冷不热,从前期的刁难阻碍到后期的不闻不问放任自由,自是作为宜州太守的明哲保身之举,似乎可以理解。

从黄庭坚所撰写的《宜州乙酉家乘》(以下简称《家乘》)可以看出,党明远和黄庭坚的交往仅有一次。《家乘》记载:正月“五日,甲戌,晴。郡守而下来谒元明。”这次来的目的,主要还是来看望身有官职的哥哥黄大临,但对黄庭坚的态度也起了微妙的变化。

虽然表面上党明远对黄庭坚似乎冷淡寡情,但暗地里却对属下官员和黄庭坚的交往睁一只眼闭一只眼,从不干涉。通判余若著帮着黄庭坚租赁房子,送两个儿子跟从黄庭坚学习,并请求黄庭坚书写《范滂传》。将官许子温多次到黄庭坚住处弹琴聊天,司理参军管及(字时当)多次来访聊天弈棋吃饭喝酒。这些事情,党明远应该都非常清楚,但历史上没有留下任何阻拦的记录。

至于《家乘》里写到“党君”从三月初七日至初十日四天连续送含笑花的事情,大多数人认为就是党明远所为,实际上应该是其儿子党涣对老师黄庭坚的真情流露。

黄庭坚在《左藏库使知宜州党君墓志铭》里叙述:“(党明远)初室曹氏,蓬莱县君。继崔氏,长安县君。四男子:曰涣,三班奉职;曰淳,三班差使;曰湜,曰泽。五女,……”

党明远的长子党涣,字伯舟,拜黄庭坚为师,虽为“三班奉职”的州衙官员,但一有空暇即到南楼,请教学问对话聊天,陪同出游,没有丁点纨绔子弟的做派,而是一个妥妥的热心学问奋发有为的青年,因而黄庭坚甚是欣赏欣喜。有一次,黄庭坚应党涣的请求,特地写了一篇短文阐述党涣字伯舟的来历,这就是《党涣字伯舟甫说》。

黄庭坚说党涣的字取自《易经》的“涣”卦,涣卦里的“巽”为风为木,因而“风行水上,(曰)涣。”又说乘木涉川有功者,就是舟船,因而以“舟”为字。伯,是伯、仲、叔、季里面的“伯”,是古代区别兄弟长幼次序的名词,党涣是长子,故取“伯”字。“父”与“甫”都有一个共同的意思,就是称呼男子。从党涣的名和字可以看出,给其起名的父亲党明远还是很有学问的,绝对不是一介心无点墨的赳赳武夫。

黄庭坚和党涣年龄差距很大,崇宁乙酉年(1105)黄庭坚61岁,党明远54岁,党涣大概30岁多一点,黄庭坚差不多大了党涣30岁,实为两代人,但却是忘年之交,他们不但日常交往,有时还将自己的所思所感写成书信送给对方。《黄庭坚全集》收录了《与党伯舟帖》八则,在这八则黄庭坚的回帖里,我们可以看到很多有意思的事情。

有一则字数最多的回帖说到,党涣送了一套有架子的灯具给黄庭坚晚上看书,黄庭坚使用之后,认为很不适应自己昏花的老眼,要党涣找人重做一架。在帖里,他不厌其烦地做了详细的要求说明,“高七寸,盘阔六寸,足作三雁足,不须高。受盏圈径二寸半,盏面三寸,着柄,盏旁作小圈,如钗股屈之。”从这番话里可以看出,对一盏小小的照明灯的制作,黄庭坚都提出了这么多具体细致的要求,说明黄庭坚即使在被编管期间,对生活也是非常讲究,对生活还是非常热爱,对未来充满了信心和期待,故在和范廖谈到《家乘》时,对范廖说“他日北归,当以此(指《家乘》)奉遗。”这种几近唠叨琐细的叮咛,也说明了黄庭坚把党涣当成自己亲密无间的子侄在差遣和使唤。

有次黄庭坚向党涣借琴,又嫌党涣拿来的琴桐板太厚,声音不清越;琴头太长,琴尾太高,不美观,不是好琴。

党涣来,经常带东西给黄庭坚。知道黄庭坚爱花,党涣几次三番给其送花。第一次应该是乙酉正月初八日,黄庭坚在当天的《家乘》里记了一句:“得大含笑一枝。”虽然没有标明是党涣所送,但十有八九就是这位党公子,因为《家乘》从始至终,都没有记载其他人送花,只有熟知黄庭坚喜花嗜好而自己又青春年少激情浪漫的党涣,才能做出送花的举动。三月初七开始,党涣一连四天送含笑花给黄庭坚。为什么这么连续送花,《家乘》里也没有任何记载。在送花的同时,党涣还送了灯具、芦雁笺板、竹桌子、墨、医书《备急方》、千秋木,还有吃食:枣和腊糟。

黄庭坚也将一些东西和党涣分享。有人送了两种毛笔,黄庭坚每种转送两枝给党涣。

黄庭坚更多的是在诗文和书法上给予指导。有次,党涣做了三首颂诗拿给黄庭坚看,黄庭坚肯定了党涣“用心精苦”,但同时告诫党涣,诗要做到“出尘拔俗”,就必须“有远韵而语平易”。在书法上,黄庭坚要求党涣“要须勤观魏晋人书帖,日临写数纸,便当顿进,与古人争功耳。”对于党涣学书,黄庭坚经常过问。在写给党涣的书帖里,黄庭坚问党涣“比颇得暇观法帖否?”并说党涣的字已经写得很好了,但从字里可以看出,党涣的执笔手法不太正确,肘臂着纸,而不是悬腕悬臂,因而拘束而不能收放自由。黄庭坚认为“大概书字,楷法欲如快马斫阵,草法欲左规右矩,此古人妙处也。”

黄庭坚对党涣学书,精心教导悉心指点,并将自己几十年学到悟到的为书真谛倾心相授而毫无保留,体现了黄庭坚对人真心相待的朴素性情和诲人不倦的大师风范。

在黄庭坚编管宜州期间,党明远仅顺带看过黄庭坚一次,因而,黄庭坚在党明远面前也是不卑不亢。在现存所有的文献资料里,没有发现黄庭坚主动结交刻意巴结党明远的蛛丝马迹。

通过众人的介绍之后,对党明远有了很多了解,因而黄庭坚在心里还是非常肯定和赞许党明远的。宜州农历三月下旬正是春耕春种的关键时期,天气却连续几天滴雨不下,而太阳却像我们这里的七月天一样,整个大地田干土燥而无法春种。党明远立即在城南郊外龙泓杀鹅举行祭祀祷告仪式来祈雨,到了甲子天,也就是三月二十七日这天,天降大雨,第二天又继续下雨,农夫们高兴得举行仪式进行欢庆。黄庭坚听说这些事情之后也非常高兴,情不自禁地在写给党涣的一则帖子中欣喜地写道:“甲子雷雨,深慰民望,乃尊公清净忧民之应,钦叹钦叹!计复大作雨,当了此下种插秧事耳。”此帖中“尊公”、“钦叹钦叹”等语自是黄庭坚对党明远尊敬佩服的真情写照。

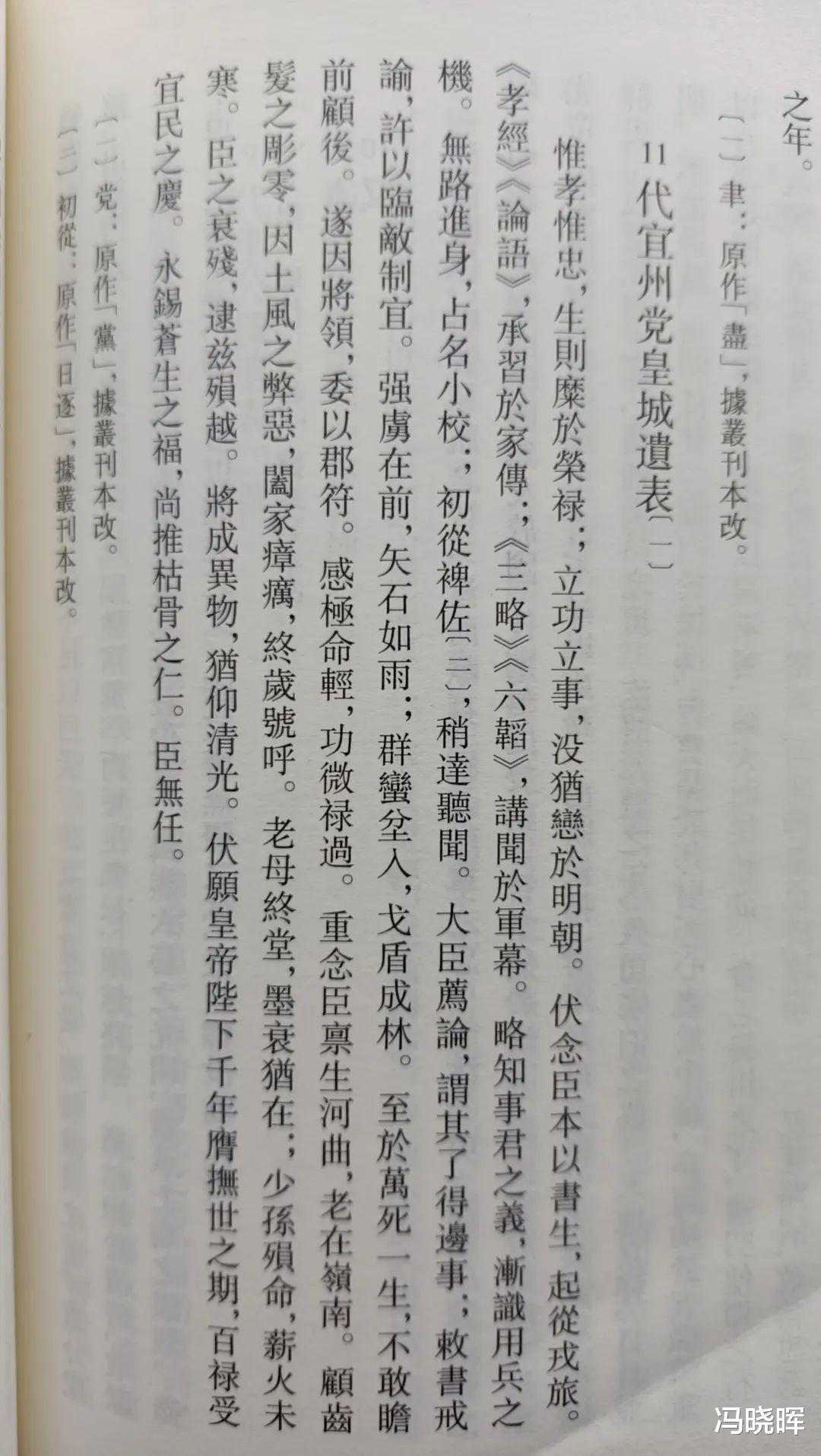

由于有这样的情感基础,当党明远处于病重之时,应党明远及党涣等亲属的请求,黄庭坚非常爽快地代党明远撰写了一封上交给皇帝的遗表,这就是《代宜州党皇城遗表》。党明远死后,黄庭坚又应宜州所有官员请求代为撰写了《代宜州郡官祭党守文》,党明远落葬之际,又应家属请求写下了《左藏库使知宜州党君墓志铭》。

从这些文章的叙述里,我们认识了一个能文能武、起自底层、一步一个脚印立下很多功勋,最后做到副将的党明远,认识了一个从武将到文臣,最后做到宜州太守、忧国爱民的党明远。作为曾遭党明远冷淡甚至刁难的黄庭坚,对党明远的生平事迹和品行德性,在有关文章里不抹黑不歪曲,不夸大不溢美,实事求是持论公允,因而非常令人信服。

对于920年之前的宜州太守党明远来说,既是幸运的,也是不幸的。幸运的是他碰到了在中国历史上,尤其是文化发展史上占有重要地位的黄庭坚,因而能“托名不朽”,至今我们还在念叨着他。不幸的是很多人没有过细研读黄庭坚有关的几篇文章,而紧紧抓住他在黄庭坚来到宜州的前期,在其住处上的违心干涉,以致抓住一点不及其余,甚至给他带上投机钻营趋炎附势的势利小人的帽子,而充当了近千年的反面角色。

人生在世,幸与不幸的事情经常会发生,个人意志是很难控制的,当发生之后,只能坦然面对而留待后人评说。

2025年3月31日

周斌

【作者简介】

周斌,1962年6月出生,江西修水人。江西书院研究会会员、东华理工大学修水创新研究院特聘研究员、顾问。作品散见有关平台及书籍。