上海博物馆藏有明代徐渭著名的草书杜甫七律《院中晚晴怀西郭茅舍》诗轴。他曾经自白:“余读书卧龙山之巅,每于风雨晦暝时,辄呼杜甫。嗟乎,唐以诗赋取士,如李杜者不得举进士;元以曲取士,而今啧啧于人口如王实甫者,终不得进士之举。然青莲以《清平调》三绝宠遇明皇,实甫见知于花拖而荣耀当世;彼拾遗者一见而辄阻,仅博得早朝诗几首而已,余俱悲歌慷慨,苦不胜述。为录其诗三首,见吾两人之遇,异世同轨,谁谓古今人不相及哉!”这表明徐渭钟情于杜诗,除敬佩其文学才干之外,在身世际遇方面,颇有感同身受、惺惺相惜之慨。

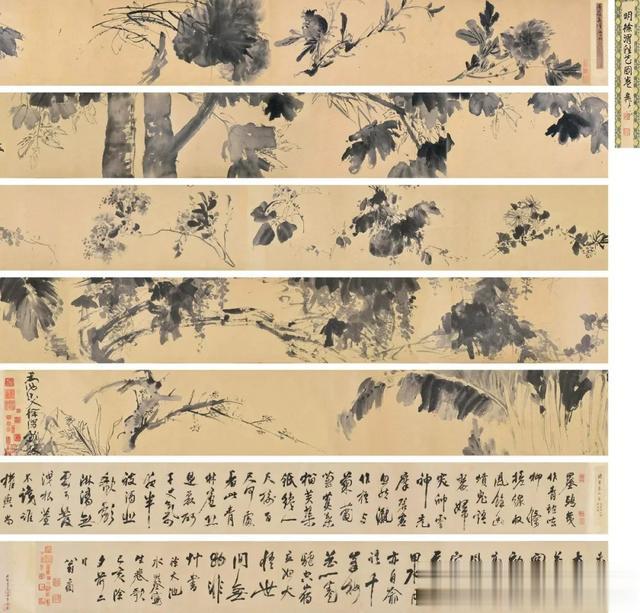

明 徐渭 院中晚晴怀西郭茅舍 上海博物馆藏

杜甫的《怀西郭茅舍》诗,借雨后花笑寄一己的吏隐心迹,也引起了徐渭“异世同轨”,古今相及之思。细辨此草书轴,若干借侧锋而显“媚态”的字,像“秋 风”“青”“鼓”和第二个“花”,都有徐渭所说的学苏字而稍露“姿态”者。作品一开篇,“幕”的草字头两笔显属跳荡的开合,下部“巾”的第一笔竖画与后面“秋风入”等字的左下方都竭力争得最大的空间;随着布局的展开,阅检全幅中较大的单字,像“淡”“落”“楼”“钟”“浣”和“隐”等字,益发呈现“互用位置之法”,而这正是徐渭赞许晚唐李邕书法“独高于人”的要害。徐渭的这件草书,通篇结体偏于扁侧,大幅开合,“字字侵让”还打破了字距与行距的分界,满幅皆为墨笔挥舞的疾风骤雨,真好似“墨汁淋漓,烟岚满纸,旷如无天,密如无地”。而其中,运毫落笔沉劲,欹中取正,字字分明。像“叶”“阶”“有”和“笑”等字又屡现章草用笔,奇崛中孕育舒展、狂放中不失古雅婀娜,不但丰富了作品的视觉效果,还仿佛暴风雨间歇忽显的耀眼闪电,气势奇伟而壮观,给人以警醒的震撼。故同代人袁宏道赞文长书:“不论书法而论书神,诚八法之散圣,字林之侠客也。”

徐渭很欣赏元代倪瓒的艺术。存世有“摹倪迂笔”的花卉册页(故宫博物院藏),他文集中也有:“我昔画尺鳞,人问此何鱼?……天地造化旧复新,竹许芦麻倪云林。”又赞誉过:“倪瓒书从隶入,辄在钟元常《荐季直表》中夺舍投胎。古而媚,密而散,未可以近而忽之也。”有学者甚至认为:“这段话几乎可以称得上是他(徐渭)自己的书法审美追求。”自然,徐渭并没有因为倪瓒生活的时代距离自己比较近就忽略他,“古而媚,密而散”的倪瓒小楷书确实给他以不少启示。他还有一段重要的学书自白:“吾学索靖书,虽梗概亦不得。然人并以章草视之,不知章稍逸而近分,索则超而仿篆。分间布白,指实掌虚,以为入门。迨布匀而不必匀,笔态入净媚,天下无书矣。”此中强调了他学索靖的章草书,在放逸的同时力求超越隶书而取篆书的“分间布白”“迨布匀而不必匀”,以免落入“净媚”的窠臼。回味徐渭前述学李北海的“字字侵让,互用位置之法”,和此处师从索靖的“迨布匀而不必匀”,对于领会徐渭的书风特征当别有意会。

明 徐渭 人物花卉册 故宫博物院藏

“吾书第一,诗二,文三,画四”是徐渭对自己一生才学的评介。他如此看重自身的书法造诣,应是情有可原的。作为一介布衣,在百般坎坷命运的磨难下,凭借其桀骜不驯的天性,尽管他在世已获得大写意花鸟画的盛名,自我盘点时却终于将自幼随身的临池功夫推为首席。在袁宏道为他撰写的传记中,似乎也认同徐渭的自评,袁写道:“文长喜作书,笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出。予不能书,而谬谓文长书决当在王雅宜、文徵仲之上……间以其余,旁溢为花草竹石,皆超逸有致。这里所用的“其余”“旁溢”等词眼表明了袁氏心目之中徐渭书画的位置。多年以前,笔者曾写道:“徐渭的书画观得益于阳明心学及‘唐宋派’的文学思潮,来源于自身的生活砥砺。他吸取了已有的画坛经验,自幼的诗文素养又饰补了他笔墨方面的不足,而青藤作画取之不远,主要凭借书法功夫及其对绘画的悟性,才获得开创性的成就。”正是徐渭的书法“滋养了他的画法,他是中国画史上足以说明书画相通的一个有力的实证”。那篇文章虽然提到了他作画借于书法的助力,却尚未予以展开。以下,试对此略作考论,亦以此张扬中国“书画本同”的原理。“书画本同”不但是徐渭本人艺术成功的要诀,也应成为今人认识徐渭书画、思索中国画转型、创新的一个重要门径。

青藤的艺术直接胎息于陈道复(白阳)书画。不惟他俩阅历各异、年龄相差将近四十,更是出于气质、爱好上的默契。可以说,徐渭所画的间带诗题的折枝长卷,几乎全都来自陈道复的形制。徐渭曾撰《跋陈白阳卷》称:“陈道复花卉豪一世,草书飞动似之。独此帖既纯完,又多而不败。盖余尝见闽楚壮士裘马剑戟,则凛然若罴,及解而当绣刺之绷,亦颓然若女妇,可近也。此非道复之书与染耶?”在这里,徐渭将陈道复的花卉画(染)与草书,譬喻为既像佩剑勇士,又如当织女妇,那种威风八面而又妩媚亲切的效果,近乎于历代文艺所推崇的“静如处子,动如脱兔”那种收放自如的理想境界。感佩之余,流露其内心深处难掩的敬意。

正如有论者所见,徐渭学画的时间并不太早,也不很专门,他主要靠的是悟性高、触类旁通。学画竹不到一个月,就敢于在大幅素笺上竖涂横抹。他崇尚大写意,自然与个人的气质爱好相关,但也跟他善于扬长避短、便于藏拙不无缘由。他曾经与画家讨论,认为作画“大抵以墨汁淋漓,烟岚满纸,旷如无天,密如无地为上。百丛媚萼,一干枯枝,墨则雨润,彩则露鲜,飞鸣栖息,动静如生,悦性弄情,工而入逸,斯为妙品”。这里提到的布局谋篇,墨色变化、物态动静的对比皆极有特点。然传世的绘画作品中,似尚未见过徐渭有“烟岚满纸,旷如无天,密如无地”之作,而他的书法,尤其是大幅的立轴,却几乎无一不是“烟岚满纸,旷如无天,密如无地”的上品。前面介绍的草书杜诗《院中晚晴怀西郭茅舍》即为显例。

徐渭尤其偏好水墨写意,自信善能用墨。一次评论谢时臣画,就提到:“吴中画多惜墨,谢老用墨颇侈,其乡讶之,观场而矮者相附和,十几八九,不知画 病不病,不在墨重与轻,在生动与不生动耳。”从有关的史料可了解到,徐渭平日所推崇的画家,限于交游所及,大致是夏圭、盛懋、林良、沈周、陈道复、蒋嵩(三松)、郭诩、陈鹤(海樵)、沈仕(青门)、刘世儒(雪湖)、刘炤(巢云)等人,其学画的取向和基本功不免受到局限。他在《自著畸谱》里虽记有其学习诗文、琴、剑之先生,却无书画方面的类似记载。谱内唯一艺术家陈鹤的人名,还是列在“知己”一栏里。一般来说,阳明心学开启了徐渭艺术表现的内在动力,诗文书艺则增补了他图绘笔墨方面的缺憾,故而“青藤作画取之不远,主要凭藉书法功夫及其对绘画的悟性,才获得开创性的成就”。现在看来,他作画借助于书法的内涵,大致主要体现在下述三个方面:

(一)草书运笔的使转变化和落幅的迅疾性

这也是通常在徐渭画上所能见到最为鲜明的书写性特征。

孙过庭《书谱》说:“草书以点画为性情,使转为形质。”徐渭也讲道:“要居于动静之际……善书者不在执笔太牢,若浩然听笔之所之,而不失法度,乃为善矣。”(《笔玄要旨》)徐渭擅长写行楷和草书,完全了解在执笔运行过程中,手腕、手臂乃至全身力量的使转变化,在挑、剔、顿、挫之际所能获得的笔墨效果。他清楚地意识到,运笔行墨的踪迹会忠实地呈现画家笔下的功力及其内在主观情感微妙的动态变化,因此带有明显的即兴性与不可重复性。所以过云楼主顾文彬说:“余谓就画而论,(文长之画)骏快如天马行空,遒劲如怒猊抉石,活动如群鸿戏海,超逸如孤鹤横江,自当首屈一指。”这里提到的“如天马行空”“如怒猊抉石”“如群鸿戏海”和“如孤鹤横江”四种比喻几乎全部出自书评,却也道明了徐渭绘画的一大特征。因此在我们看来,徐书的独创性要胜于徐画,一方面因为徐画多出于对书法的假借与移植,另则基于徐书的功底及其造诣是他人难以企及的。

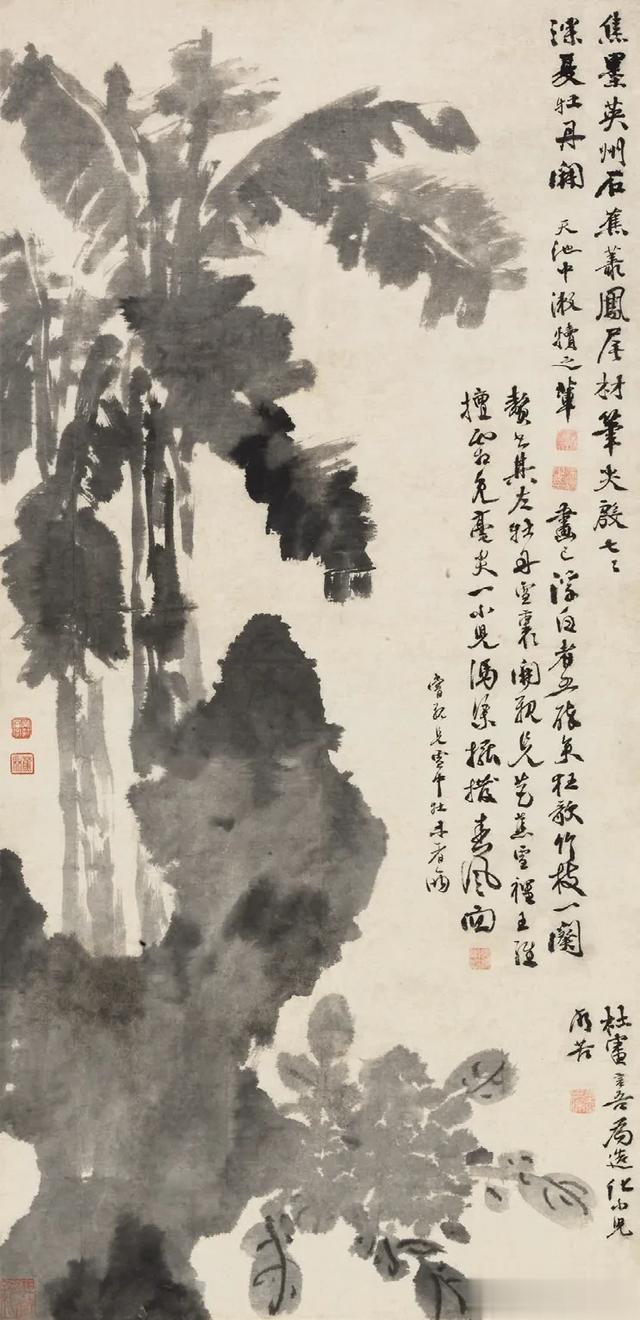

写意花鸟画的媒材越是趋于便捷和单纯,对创作者本身的能力、修养和技巧 要求就越发高难。因为它必须取像不惑,落笔肯定;而且一旦成形,又须形具神全。于是,驾驭好运笔,天然而自信地流露出风趋电疾、兔起鹞落般的劲速挥毫,便可赋作品以更为鲜明的个性特征。于是,我们见到像《墨葡萄图》轴(故宫博物院藏)、《榴实图》轴(台北故宫博物院藏)、《杂花图》卷(南京博物院藏)和《蕉石牡丹图》轴(上海博物馆藏)等传世最为典型的徐渭代表作上,就具有了这种特征。然而过犹不及的,便是有笔失形、徒逞意气,或者飘逸轻率,一览无余。在系统阅读徐渭的画作时,读者或多或少会留下类似遗憾的感觉。

明 徐渭 水墨葡萄轴 故宫博物院藏

明 徐渭 榴实图 台北故宫博物院藏

明 徐渭 杂花图卷 南京博物院藏

明 徐渭 蕉石牡丹图 上海博物馆藏

(二)笔势中骨、筋、血、肉的组构

《笔阵图》称:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉,多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪;多力丰筋者圣,无力无筋者病。”传统书学用拟人化的方式,以骨、筋、血、肉来比喻和谐而典雅的笔墨意象组构。徐渭作画的布局比较注意留白,无论是立轴或者横卷,图像之余都留有题句的空间。跟他诸多法书的置阵形成“旷如无天,密如无地”的气派判然若二。对具体景物描绘上,他常常将勾勒与渲染、渴笔与墨晕穿插衬托,以求得笔下图像“骨、筋、血、 肉”的协调统一。徐渭曾说:“晋时顾、陆辈笔精匀圆劲净,本古篆字象形意。其后张僧繇、阎立本,最后吴道子、李伯时即稍变,犹知宗之。迨草书盛行,乃始有写意画,又一变也。”倘若说宋人李成作画惜墨如金的话,徐渭的画笔便是与之相反:水晕墨章,恣意渲染。他擅长于大片的墨染中,追求点画交互、色泽变幻,各种线画萦带飘逸,盘桓环绕,而笔势的灵动多变,总是要言不烦地寥寥几笔,或点缀、或涂抹、或跳宕、或顿挫,大面积的墨色渲染往往就掩饰了物象造型方面之技拙……那种奇崛、率真、躁灼的笔墨意象冲决了传统典雅、含蓄、中和的审美习惯,给明代后期的画坛带来一股清新的气息。尤其是,这种新画风背后所张扬的强烈主观化个性,更使人们看到了:“知道行家学不来,烂涂蕉叶倒莓苔。冯伊遮盖无盐墨,免倩胭脂抹瘿腮。”“我亦狂涂竹,翻飞水墨梢。不能将石绿,细写鹦哥毛。”这样的艺术宣言决不是单纯只用技法尺度就能评说的。

其时,有松江书法家张弼(东海)的作品被人抨击为“俗笔”的,徐渭便斥之为“厌家鸡,逐野鸡”“可笑也!可痛也!”因为他认为张弼所书:“具数种法,皆臻神妙,近世名书所未尝有也。”张弼书学怀素,人称狂书醉墨,与徐渭的画有相似之处:个性鲜明,行笔疾如风雨、矫若龙蛇,确属成化、弘治期间的狂草书名家。然而,由于张书一味纵横恣肆而缺乏内敛、含蓄的对照,作品单一而少变化,有点像我们在徐渭画上,有时会见到其运笔未及藏锋而带出的乱柴(胡乱出笔的树枝之属)与墨猪(失控墨染的蕉叶湖石之属)一样。

(三)疏笔(减笔画)

误杀妻子之后,徐渭度过了将近八年的囹圄生活。他在狱中思索书法,于《玄抄类摘序》一文中提道:“余玩古人书旨,云有自蛇斗、若舞剑器、若担夫争道而得者,初不甚解,及观雷大简云,听江声而笔法进,然后知向所云蛇斗等,非点画字形,乃是运笔……惟壁坼路、屋漏痕、折钗股、印印泥、锥画沙,乃是点画形象。然非妙于手运,亦无从臻此。”很明确地领悟了操杆“运笔”与“点画形象”的差别。然而,作为自幼就临池习字的文人书生,加之又有天赋,能书翰墨自不在话下,而要以形写神来作画,光靠书法上的“屋漏痕、折钗股、印印泥、锥画沙”这样一些“点画形象”来塑造花鸟人物,却没有一点传移模写的实际造诣,谈何容易。实际上,徐渭也曾经说过:“闻江声而笔法进。噫,此岂可与俗人道哉?江声之中,笔法何从来哉?”就是掌握了书写的运笔之法,而无图绘的造型能力,依然是难以画好画的。对此,聪明绝顶的青藤道人所采取的对策便是画“疏笔(减笔画)”:以少少许胜多多许。《历代名画记》曾述及画之疏密二体、张僧繇与吴道子的作画秘诀:“顾、陆之神,不可见其盼际,所谓笔迹周密也;张、吴之妙,笔才一二,像已应焉,离披点画,时见缺落,此虽笔不周而意周也。”好一个“离披点画,时见缺落,此虽笔不周而意周”,正可为我藏拙。殊不知唐代张、吴的“笔才一二,像已应焉”是建立在意存笔先、无外物役的基础之上的;而徐渭的“老来戏谑涂花卉”是“葫芦依样不胜揩,能如造化绝安排。不求形似求生韵,根拨皆吾五指栽”,是为直抒胸臆,是“只开天趣无和有,谁问人看似与不”,甚至就为了求得“如冷水浇背,陡然一惊”之类的效果。在《杂花图》卷中,我们就见到了顶天立地的梧桐、芭蕉枝干的笔墨色层洇渗、恣肆淋漓,葡萄藤叶与豆角的线画则老辣醒目、生机弥漫,写意性的造型借助于那些“屋漏痕、折钗股、印印泥、锥画沙”等“点画形象”,徐渭不求形似的疏笔(减笔画)获得了出乎意料的成功。我们曾经专门拈出的徐渭作画用胶,或许也是用来弥补自己不足的巧妙招数。所以,不论徐渭夸蒋嵩的“芦长苇短挂青枫,墨泼毫狂染用烘……不教工处是真工”也好 ,他立志师从王蒙画风的“黄鹤山人好山水,要将狂扫换工描”也罢,这种出于实际效果的选择,适时符合了客观的需要与主观的可能,此中利弊确值得我们深入作探讨。

清人沈宗骞曾比较过沈周与徐渭的水墨写意画:“点簇花果,石田每用复笔,青藤一笔出之;石田多蕴蓄之致,青藤擅跌荡之趣。”(《山静居画论》)传统花鸟画的“变描为写”和“以墨代色”是一种技进乎道的发展,是纯化艺术精神所达到的一种境地。以往人们习惯的“骨法用笔”,亦即墨线勾勒、色彩晕染的 画法被面积各异,浓淡、干湿、疏密、徐疾不一的墨色渲染(面)所支配,丰富的点线运动被置入了一个墨韵交织的整体节奏里。画面呈现出一派黑与白、点与面、墨与笔、水与纸变幻万端的水墨世界。

徐渭的水墨大写意画,真情投入、个性鲜明,而且放笔直写,可谓尽兴称意;由于运笔的率性恣肆,学米芾字而来的“快马斫阵之势”使得徐渭绘画状物中的简、省、宕、略以及种种疏漏不可避免。对其字画,褒扬者谓之“纵横不拘绳墨”,是“散圣”“侠客”;贬低者则“总嫌草率”,甚至谓之“野狐禅”。有论者借助徐渭论禅宗所说的“破除诸相”,来为他作画造型方面的一些不足辩解。作为鉴赏评价,各种仁智之见自无可厚非。然而,若离开了一个历史的、逻辑的准则,其结论就难能是中肯的了。在今天,我们首先看到的是这种新颖的“大写意”所洋溢的勃勃生机,及其与正统庙堂艺术相对而言的清新气息。其中乾隆所评价的“一笔成一石,数笔成数兰。皆以不经意,并作如是观”“淡墨写意弗写形,恰似野人不衫履”也可供作一种参考。20世纪以降,由于“美术革命”和众所周知的原因,对于晚明及至有清一代的书画评说,往往就被那些“保守与革新”“正统与野逸”之类的二元论断所主导,在偏重一种倾向的时候,容易忽略可能存在的其他倾向,于是必不可免地遮蔽了一些也许更为要紧的,或者说更属艺术本体方面的议题。

著名美学家邓以蛰先生曾经将中国绘画的发展,描述为一个“绘、画、写”的进程。即早期以设色为主的图绘,演化为以线条表现为主的图画,后来文人画兴起:“绘中有画;画重笔墨,墨即由绘的发展潜化而来;写是谓笔墨浑然一体地运行,如书家写行、草书的那样。”自唐人王维、张彦远等倡导以来,苏轼实创、赵孟高扬,历代不乏兼善书画的名家大师出现。仅就画理的层面而言,“书画本同”既体现为使用工具、媒材的相同而互为基础、相互依托;又反映在审美的价值判断近似而彼此借鉴、相互生发。当唐代张彦远讲“工画者多善书”时,就是从王子敬的“一笔书”讲到陆探微的“一笔画”、张僧繇依《笔阵图》点画和吴道子授笔法于张旭一系列事例,总归到“又知书画用笔同矣”。北宋的郭熙也从王羲之喜鹅,看到世人“多谓善书者往往善画,盖由其转腕用笔不滞也”,借以表明用笔用墨并不会太困难,“近取诸书法,正与此类也”。元代黄公望进一步提议,山水画必须自由地“写”,而不能被动地画:“画一窠一石,当逸墨撇脱,有士人家风。才多便入画工之流矣。……大概与写字一般,以熟为妙。”

回顾漫长的中国书画历程,不时会有“书画本同”“以书入画”的吁请和提醒,由此不难体会凸显这一特质的良苦用心。与徐渭同时代的张岱说过:“今见青藤诸画,离奇超脱,苍劲中姿媚跃出,与其书法奇崛略同。……余亦谓青藤之书,书中有画;青藤之画,画中有书。”(张岱《琅嬛文集》卷五《跋徐青藤小品画》)本文试从草书运笔、笔势组构和疏笔(减笔画)形态三个方面,来探讨徐渭绘画与其书法艺术的关系。从历代一些名家成才的结果来考察,比如像明代徐渭的大写意花鸟画、清代金农的墨竹与人物画,直至近现代的吴昌硕、潘天寿等人的艺术实践,都可以发现,中国书法与绘画的确存在着一种天然的联系。当前,在探讨传统艺术的转型之际,特意拈出此一课题,谨书以上拙见敬请方家不吝赐教。

以上文章收录于《溯洄:明清画史研究》

李维琨,毕业于中央美术学院美术史系,获博士学位,后留校任副教授。曾任上海书画出版社副总编辑兼副社长,上海人民美术出版社总编辑、编审,上海大学美术学院兼职教授,上海博物馆研究馆员。出版著述《赵孟频与吴兴画派》《北欧文艺复兴美术》《明代吴门画派研究》和译作《心印——中国书画风格与结构分析研究》《超越再现:8至14世纪的中国书画》等。