清华大学知名法学教授劳东燕女士在评介“文科无用论”时写道:

“网上有很多贬损文科与文科生的言论……至少我几乎没见过真正智力超群的伟大人物,曾这么肆无忌惮地去贬损自己并不真正深入了解的学科……”。

劳教授还称:“……那么,为什么人们不去贬损理工科,而喜欢专门贬损文科,甚至这样的贬损还有愈演愈烈之势呢?”

“在我看来,相当一部分人习惯于只将有助于成为工具人的知识视为有用,把能当上工具人视为最高的人生目标,相应地,无助于成为工具人的知识,理所当然地被斥为无用”。

“问题在于,有的人愿意将当上工具人,当作自己的人生目标,自然是他的自由,但不觉得这种显摆,很上不了台面吗?”

“难道当工具人,真有这么值得自豪与傲娇?勿要将自己想当工具人的愿望强加给别人,这应该是一种起码的自知之明”。

……

其实,“文科无用论”,本是一个伪命题!

这是因为,如果只以大学设置专业的多寡、学生选择专业的取向、毕业后就业的门路与收入可能性等,当作有用或无用的标准,这其实,就是一种纯粹“实用主义哲学”的庸俗化思维——若以此为标准,别说理科中的专业,其实很多理科专业,也同样可以戴上“无用的帽子”了。

无论文科或理科,都是“科学知识分科”里的一种——人类发展史上,几乎可以说,“人文科学”从未与人类的进步须臾分开过,它不仅促进了自然科学的发展,更是人类全面进步不可或缺的阶梯!

无论是文科或理科,其变化与调整,都是因应不同环境、时代的产物,但这并代表着作为一个整体性的学科学——文科或理科,就是“无用”的了,所以,如此一叶障目、以偏概全的说法,自证了这就是一个伪命题!

当然,我们还是应该反思“文科无用论”产生的根源,那么,这是否正像劳教授所言——源于“甘当工具人”者无限增多的原因呢?

不得不说,对于我们当下环境中的人而言,劳教授的说法,不仅直指根本,还是一针见血!

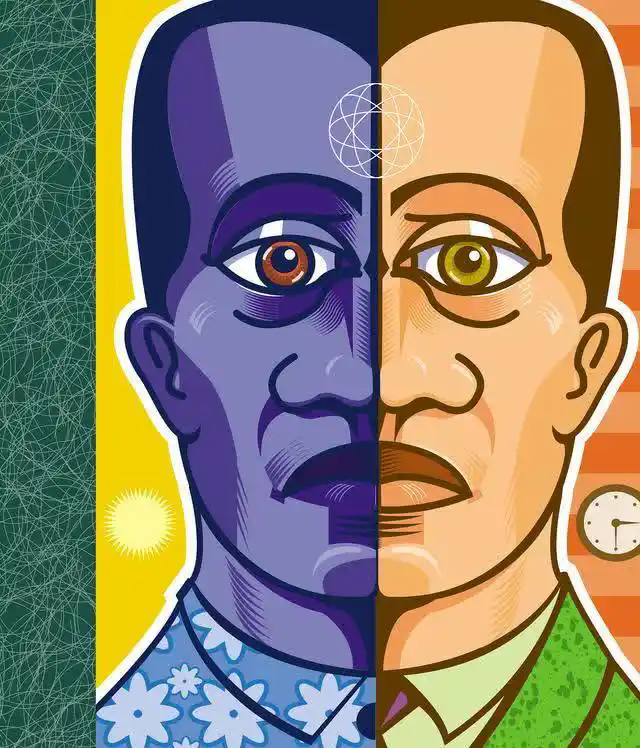

理科,面对的是自然科学;文科,面对的是社会科学——前者更为形而下,后者则是形而上,但正是二者之上下相应的并存,并且形成有效融汇,才成就了人类前行的源源动力。

但是,国人却向来有着“经世致用”的“实用主义”思维传统——无论是人文科学,还是自然科学,皆是如此。

因此,在当下这样一个市场经济为王的时代里,重商主义愈来愈重之上,“文科无用论”不断甚嚣尘上,也就不必让人太过惊讶了。

但儒家哲学的“经世致用”之目的,主要是服务于封建、帝王的统治;而现、当代文明社会中的人文科学,不仅有实用主义的朴素功用,更有着唤醒灵魂、启蒙思想、丰润精神的重要社会价值。

人文主义的“经世致用”性,在实用主义、重商主义思维者众的国人心中,一直被认为有点虚无缥缈,难与实用主义的理科之变现能力相媲美,所以,就有了现在喜爱跟风思维下,“文科无用论”的一片瞎吵吵。

如果大都成了眼里只有“理工”,而舍弃人文思想教育学习的“工具人”——即使这样的实用主义人才也非常重要,但这必然会拉低理工科人才的上限。

不妨看看中外著名科学家,其实,他们基本上都还能同时在人文素养上,不断进行学习,保持着较高的水准,甚至还同时是人文思想的大师!

举一个特殊的例子,据教育部相关统计,目前国内有马克思主义学院1440余所,其中37所马列学院还是重点“马院”。截至2021年年底,全国高校拥有的思政课教师,已超过12.7万人。

对此,你还敢乱说“文科”不重要、没有用吗?——纵观人类史,自然科学直接推动了人类进步,但人文科学却是间接引领或决定了理科如何推动人类进步!

事实上,所谓有用或无用,其实都是相对的——对此,其实,我们更应思索“无用的实用性”及“实用的无用性”之意义。

像北大中文系教授戴锦华对此评论道:“我觉得这个说法好丑,但是,这个东西是事实,因为对整个人文的贬低、对梦想和创造力的贬低,恐怕是一个世界性的疾病。”

如果只相信和依赖于技术主义的实用性,则劳东燕教授所谓的“工具人”观点,显然就能成立——特别是没有了真正自由、独立的思想和精神,技术主义操纵下的个体,岂不就等同于或弱于AI创造的“智能工具人”了?

事实上,AI只能汇总、重复或合成人类已有的成果,但想要像人类这样,充满着基于生命活力的感情、智慧与思想,并因此走向无限丰富、变化与进步,可以说,类似于技术工具人般的AI,很难有完全代替人类的那一刻出现!

也就是说,人之所以成为万物之灵,成为有精神光芒的动物,不应只是一个个行尸走肉般的“工具人”——这就必然要求人类,还要有人文精神的无限丰满与丰富。

“无用之用,方为大用”——有时候,人类越缺什么,越会说什么“无用”。

比如,无钱者,爱说“钱不是万能的”;没有独立精神的人,会说“站着累人”,倒不如跪着舒服,还能轻易得到一些“嗟来之食”;而思想独立的大写之人,反而会被“打断了腿”!

越是在人文精神贫瘠的社会里,越容易形成庞大的“乌合之众”聚合体——像“文科无用论”的社会环境里,实用主义哲学思维的推动下,就会聚集很多认知趋同的“乌合之众”。

而此类精神与思想根基缺乏的“人文贫困户”,恰恰是世上最难扶贫的群体——在人文思想孱弱的环境里,“工具人”更愿意将实用主义奉为圭臬,将人文主义排斥于千里之外。

当然,这也不能全怪此等乌合之众本身——在缺乏人文主义思想和精神传统的环境下,实用主义的“工具人”之追求,似乎才是最安全的;而思想哲学领域的人文精神,反而会让人感觉“无用”,甚至是望而却步的存在了!【原创评论:瑜说还休】