好多地方的高中陆陆续续取消晚自习,还落实周末双休了。家长群里争论得特别激烈,学生心里也是各种滋味都有,社会各界都把目光聚焦到这件事上了。

从实际情况看,农村孩子受这个政策的影响特别明显。本来城乡教育资源的差距就特别大,取消晚自习和实行双休政策,对农村学生来说,就好像把一扇很重要的“追赶大门”给关上了。

城里孩子下了晚自习,能紧接着得到家长辅导,或者去参加课外培训。可农村孩子呢,只能靠教室里那盏不太亮的灯光继续学习。这种差别,在家长群的聊天记录里体现得特别明显。城市的家长们热烈讨论着怎么请私教,怎么利用多出来的自由时间给孩子查缺补漏。但农村家长却在发愁,每个月得多跑六趟县城去接送孩子。他们的焦虑都快从屏幕里冒出来了 —— 家里地里的庄稼没人照看怎么办?在工地上干活的活计谁来顶替?

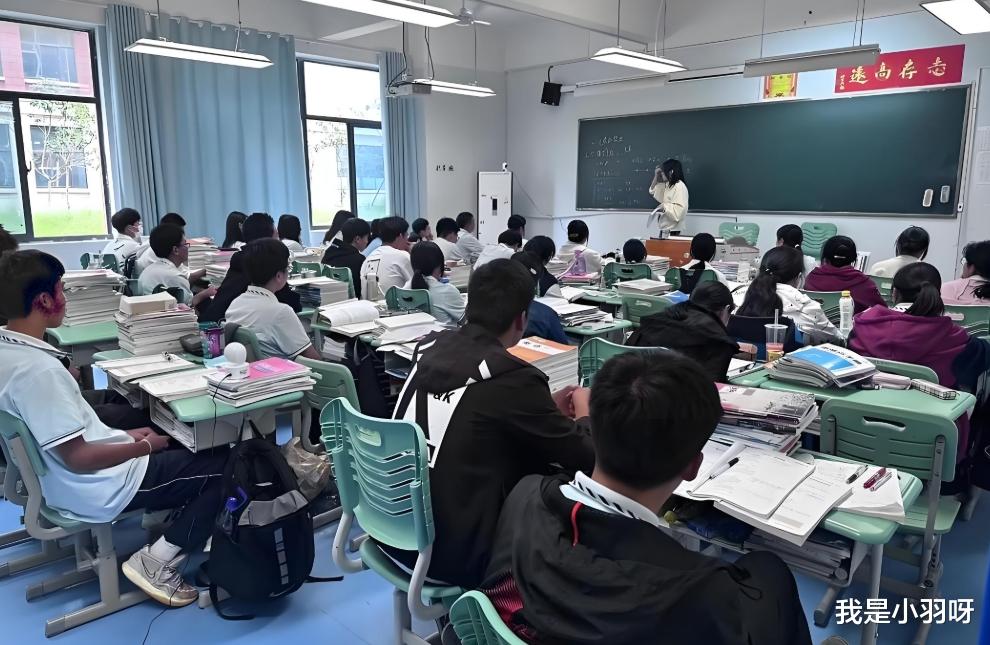

晚自习对农村学生来说,就像是现实版的 “共享家教”。重点班的学霸给大家讲题,比有些收费特别贵的网课还好用,讲得又生动又实用。老师办公室门口,学生排着队请教问题,那队伍长度,一点都不比网红奶茶店门口排队的人少。这些在校园里看似平常的场景,其实是农村孩子获取知识很重要的途径。但是政策一下子全面推行,这些看不见的教育资源一下子就没了,就好像把农村孩子求学路上的重要阶梯给抽走了。

周末接送孩子这个难题,对农村家庭来说更是雪上加霜。那些在外打工的父母,请假一天可能就得扣三天的工钱。要是务农的家庭,少干半天农活,可能就错过最好的播种时间了。有个家长无奈地开玩笑说:“以前孩子两星期回一次家,我还能攒点钱给家里人看病。现在倒好,每周都得接送,我从一个农民活生生变成了快递员,送的可不是包裹,是我的宝贝孩子啊!”

城市里的孩子就算不上晚自习,还有家里辅导,课外培训班这些能“补救”学习的办法。可农村孩子没办法,住校是常有的选择。没了晚自习,学习的浓厚氛围没了,随时找老师问问题的机会也少了。而且周末来回跑,要花不少钱,也浪费时间,对农村家庭来说,这负担可太重了。

有数据显示,有些农村家庭每个月花在孩子往返路费上的钱,能占到家庭月收入的 10% - 15% 。农村家庭本来收入就不高,这压力多大可想而知。

不过国家推行这个政策,可不是随便决定的。现在高中生的身心健康问题很严重,近视率超过 83% ,抑郁检出率达到 40% 。这些数字背后,是好多孩子疲惫的样子和焦虑的心情。

教育本来就不是把孩子培养成只会做题的“机器”,而是要让他们全面发展,身体和心理都健健康康的。

现在是 AI 时代,社会对人才的要求跟以前大不一样了。那些重复性、机械性的知识记忆工作,慢慢都能被人工智能干了。以后需要的是有创造力、能批判性思考的创新型人才。取消晚自习和双休,就是给孩子多点时间,让他们去发现自己的兴趣,培养各种能力,好适应时代的发展要求。

对家长和学生来说,在这场变革里,光焦虑抱怨没什么用,不如主动做出改变。家长可以带着孩子制定科学的学习计划,用“番茄工作法”这类时间管理的办法,提高学习效率。还可以鼓励孩子用 AI 工具,像用 ChatGPT 来梳理知识,用 DeepSeek 来启发写作思路,让科技帮着孩子学习。

学生自己也要积极改变学习观念,有了自由支配的时间,就去参加社会实践,发展自己的兴趣爱好,提高自己各方面的素质。 这场教育改革就像经历一场“阵痛”。但不打破旧的,新的也发展不起来。只有打破传统教育模式的限制,教育才能有新的发展。

各位家长、同学们,面对这个变革,你们有啥想法和应对的办法吗?欢迎在评论区留言说说,一起给孩子的未来想想办法!

你不会以为在家不学习的孩子,在学校就会学习吧?好点是发呆,差点是惹事。穷人富人家,都是适合学习自驱力高的孩子,他们会自己安排好自己的学习。不适合学习的孩子,你最好放过他们吧,非要逼出病来逼出人命来?

早晚自习就是害人。

适者生存,优胜劣汰!在这种教育模式下主动学习和被动学习的字生成绩便体现出来了。家长们别再纠缠学校管理不到位,应该看看自己的孩子适合走什么样的路吧

早出晚归搞学习有个屁用

放屁,哪里取消了,周六周日都“自愿”留校了呢

从上学开始,内卷一辈子