2008年年底,钱学森,一个从来不看电视的人,突然跟儿子钱永刚说:“能不能给咱家弄台电视?买电视要花不少钱吧?大概得多少钱呢?”钱永刚听后,心里挺不是味道。

2008年冬天,钱学森迎来了他生命中的最后一个冬季,这一年的北京冷得出奇。97岁高龄的他,躺久了身体会不舒服,所以就会让儿子钱永刚过来扶他一把,然后把床摇高点,好让他靠着更自在些。

“老爸,要不您听听收音机吧?”钱永刚轻声提议,钱学森默默点了点头。钱学森到了晚年耳朵不太好使,大声说话他反而听不清,得凑近耳边小声说,这样他才能明白。

收音机里响起播音员的声音,钱学森听了一阵,开口说:“小刚,别听了,就算戴着助听器,声音也还是模糊不清。”

钱永刚没办法,只好把电视关掉,然后陪着老爸默默地望着窗外。过了好一阵子,钱学森忽然问:“咱们能不能找个电视看看?”

钱永刚呆住了,他老爸这辈子都没碰过电视。一来,老爸觉得电视是个“贵玩意儿”,不划算;二来,听说看电视容易让人着迷。因此,钱学森从没买过电视,哪怕退休了,他也对自己管得很严,一直就听听收音机。

看到儿子好一阵子没吭声,钱学森就试探着问:“那个东西得花多少钱?不便宜吧?”

钱永刚回过神来,连忙开口:“老爸,现在都啥时候了,电视早就普及到家家户户了。说给您买辆车孝敬您,那确实有点费劲,但买台电视,那还是轻轻松松的。”

走在去商场的路上,冷风吹得人脸生疼,钱永刚心里头不是滋味,眼眶都湿了。他迈着步子,嘴里不停嘀咕:“我爸是个大科学家,可到了97岁才买上自家的电视机,这事儿说出来,谁能相信呢?”

电视买回家以后,钱学森有时候会看得特别入迷,经常就把时间给忘了。家里人一看时间不早了,就会去提醒他。这时候,钱学森就会笑着回应:“真是上年纪了,看个电视都能看成这样,成了个电视控。”

从1955年开始,钱学森告别了美国那边的好待遇,带着一家老小,费了好大劲回到了祖国。打那以后,他就一门心思扑在新中国的科研上,给国家的好多科研项目都立下了大功。

再牛的科学家也会变老,钱学森心里跟明镜似的。到了二十世纪八十年代,钱学森已经过了七十岁,他主动把一线领导的位置让了出来,退到二线去。这位以前特别出名的世界级科学家,就这么慢慢不再经常出现在大家眼前了。

但对已经过了三十岁的钱永刚而言,这代表他终于能长时间陪在老爸身边了。这样和老爸朝夕相处的日子,是他小时候跟老妈蒋英一直期盼却得不到的。

但实际情况跟钱永刚想的不太一样,退休后的钱学森还是不让家里人随便去烦他,他一门心思扑在科学理论的研究和推广上,还大力提倡全国上下都学习、使用系统工程。

这段时间,钱学森提出了沙产业和草产业的新理念,这些想法很快就在甘肃、内蒙古这些地方得到了实践,效果还挺不错。

到了20世纪90年代,钱学森因为年轻时老是到处跑,身体慢慢吃不消了,只好放下手里的研究工作,大部分时间都待在家里,不怎么出门了。这样一来,钱永刚才算真正地能够长时间陪在老爸身边。

钱学森身体不便远行,但脑子转得飞快。他常吩咐秘书拿些报纸杂志过来,有空就翻几页,要么听听广播,好知道国家现在咋样了。

另外,钱学森过日子特别朴实,虽然他享受着国家给的副部级待遇,但他从没动用过一丝一毫的特权。

有次,钱永刚在帮老爸整理睡衣时,发现那睡衣上密密麻麻缝了好多块补丁,至少有十几个。他就跟老爸说,这睡衣该换新的了。

钱学森听完之后,想了想,然后开口说:“你看毛主席的睡衣,都打了那么多补丁……要是我在乎的是物质享受,那我当年就直接留在美国了,何必回来呢。”

到了21世纪,钱学森的身体状况明显变差,老是得去医院住着。医生劝他住进高级病房好好养病,但钱学森硬是不肯,非要回家不可。钱永刚没办法说服老爸,最后只好把他接回家里。

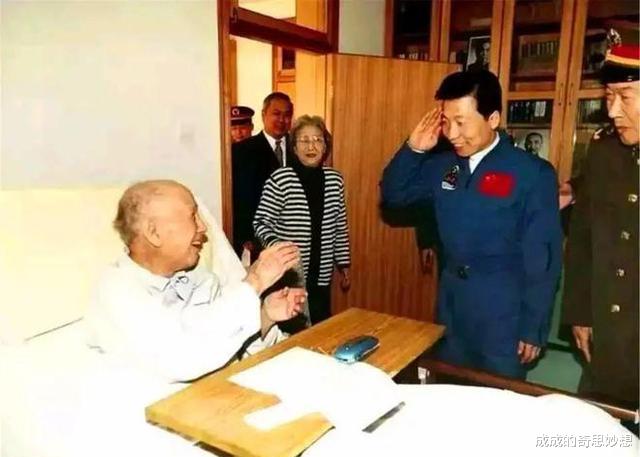

因为得长时间躺着,钱永刚就请了个木匠给老爸特制了一张“床头桌”,这样老爸在床上看书读报就方便了。而且啊,就是在这张床上,钱学森还接待了不少中央的大领导和航天员们呢。

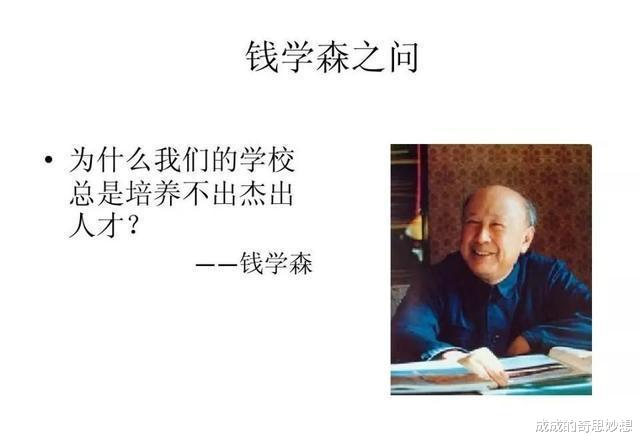

如今的钱学森,记性已经大退步了,但他心里还是时常惦记着那些年轻时教过自己的老师们。因此,他又把心思放到了教育和怎么培养人才这事儿上,还在2005年抛出了一个很有名的问题,大家叫它“钱学森之问”。

问题的关键在于“为啥咱们学校老是出不了顶尖的科技创新人才呢?”钱学森先生觉得,这主要是教育制度的事儿,国家得好好重视下,把培养高素质人才这事儿放在心上。

钱学森老先生在晚年时,心里还一直琢磨着那个事儿。他瞅着新买回来的电视,里面播的全都是国外的汽车广告,这让他心里头有点不痛快,就像个小孩子似的嘀咕起来:“现在大伙儿日子过得这么好,咋咱们自己的好东西还是拿不出来呢?”

快不行的时候,钱学森老会跟钱永刚随便聊聊以前的事儿。一说起毛主席、周总理还有聂荣臻元帅,钱学森就特别来劲。但聊到现在那些厉害的科学家时,他就深沉地对钱永刚说了句:“多看看未来吧!”

钱学森是国际上大名鼎鼎的科学家,同时也是个深深关心国家大事的中国人。到现在,钱学森已经离世15载,但怎样去解答那个“钱学森之问”,仍旧是个一直在追寻答案的问题。