1736年贵阳府.法国传教士杜赫德绘

【编者按】贵阳建城距今已有600多年的历史。到解放前夕,作为贵州省省会城市,仅有人口21万人,城区面积6.8平方公里。城市格局基本沿袭明、清时期的特点。全市共有街道137条。贵阳作为行政区域名称,始自明隆庆三年(1569年)。当时将设在现今贵阳的程番府改为贵阳府。从此,贵阳之名一直沿用至今,已有400多年历史。

1939年, 贵阳郊外随处可见的梯田

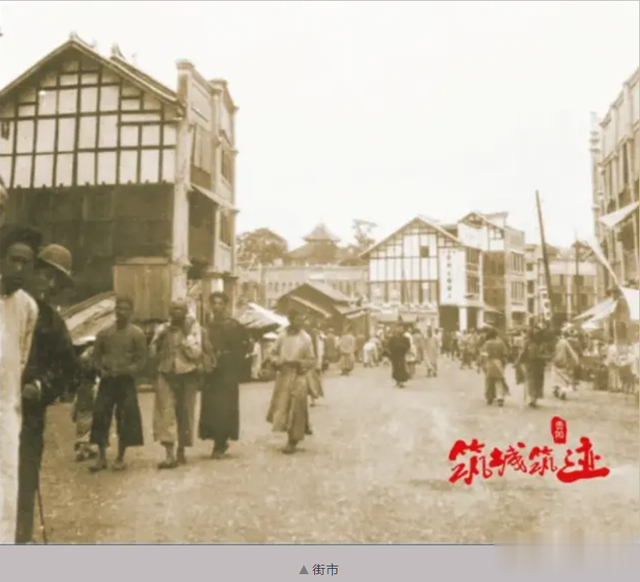

清代末年,贵阳的经济行业面貌是怎样的呢?我们首先从贵阳市著名的大十字东南西北四大街说起。大十字是代表贵阳的经济中心地点,既是最繁盛的街道,也是商业区。那时完全是旧式古老建筑木柱瓦面房屋,高、阔均不到两丈。一般绸布店都是黑漆木柜台,惟有百货店(前呼为洋广杂货铺)加上玻璃片箱而已。街道宽度面积不过两丈左右,其他小街一般只有一丈多宽。总而言之,看去房屋矮小,街道狭窄。

图为1939年贵阳著名风景区——甲秀楼。是宣统元年(1909年)重建的

大十字东西街口为防止盗贼流窜,还造起闸子栅门,每夜三更以后就上锁,到天亮时再开。两面街口都开设有屠案,栅门背后任随行人小便,尿水流淌街口,肮脏臭气使人难闻。尤其贯珠桥口和大抚牌坊口,不仅大便小便污秽不堪,而且常有路毙者倒卧该处。如此不讲卫生,当然影响身体健康甚大,因此病痛死亡率是非常高的。再兼医药的不发达,所以那个时候,多数人家出生的孩子,能抚育长大的平均不到半数左右。由此可以想见口社会的堕落腐化,害人不浅啊。

1939年,贵阳中山门近景

大十字以北当时就是蔬菜场(又名鸡鸭市),这一带每天卖鸡,鸭、鱼、肉的和卖各种蔬菜的以及买菜的男女拥挤不堪,街道如此窄,既是市中心的交通要道,又不适合卫生的要求,可是封建统治的政府总是视之而不见,听之而不闻的。辛亥革命后几年,才将菜市迁往木市上(即现时的河东路),从此大街才算清爽了一些。当时城内根本没有马路,也没有电灯;煤油灯也很少,普遍是点菜油灯。晚间商店没有夜市交易,风气闭塞,市面冷落,名为省会城市,还不如他省的乡镇繁盛。

十九世纪末的南京街街区——今日的中华北路

贵阳当时确是一座古老城市,听说有些人委来贵州做官的都不愿来。什么原因呢?一因它是一个贫穷落后的省份,再因交通不便,路途遥远,旅费要用得多,不划算。更重要的,是没有大把油水可捞,所以瞧不起,不愿来。到了1937年抗日战争发生了,外省的朋友们对贵州省又特别感兴趣,他们说避空袭最好;其次是日本鬼子不会到贵州来,因而逃难来的很多,贵州人口突然增加几倍,风气、生活都起了很大的变化。

1947年的南明桥

贵州那时没有开办邮政,在这以前贵州对外信件还是由四川省商人组成的"麻乡约运输行"代办交递,用沿途联络夫行收转的方法,时间虽然缓慢一些,但有这样的组织还是比较便利的。到了清朝末年,贵州才有国家经营的邮改局设立。回忆当时的中央政府派来办邮政的,局长是个英国人,叫柳满,管理制度很认真,当时我们不懂得帝国主义侵略手段,产生了以为要由外国人管理,才能办好邮政的错觉思想。

再谈那个时代的市场交易使用货币情况是怎样的呢?大型交易是使用白银,以两、钱、分,厘计算、小交易是用散碎银子和铜钱(即洞洞钱),银色种类有多种,有十足票银,还有其它片子银,分几种成色,普通交易是一般的片子银,因为银子成色有高低,买卖双方要看银议价;铜钱掉换每吊钱兑换98%银约五、六钱不等;白米每斗25斤售银三钱到四钱左右;猪肉每斤纹银八、九分之谱。

店员工资一般每月纹银约三、四两之谱,用此收入就可以维持三、五口人的生活。原因是交通梗阻,风气闭塞,输出输入不易,生活物价低。辛亥革命以后,和外省接触频繁,物价逐渐上涨起来了。行使的货币相当混乱,如流入各省制造的银元,每元折合纹银七钱二分;四川造的汉版银元,银色成份只作八折使用;云南的半块银元也在市面流通,也打八折;两广使用的银毫也流入了;从湖南流入的铜元,四川流入的当五十文的铜元,同时在市面流通,交易货币极为复杂。造成生活物价上涨的主要原因之一,就由此而起,

南京街,指今市北小学稍北六广门至黔灵西路口的一段中华北路。1932年改名南京路,后改名中华北路,一直至今

当时贵阳的经济行业,总的称为七十二行业,其中又可分为纯粹的商业和半手工、半商业性质的行业,以及手工业和服务行业。

贵阳七十二商行业名录

以大十字为中心的东、西、南、北四大街,最多数是各行业商店。四大街之间又算南北两街为繁荣精华的热闹市场。这两条街的商店又算绸缎店、百货店、纱布店、盐行四个行业铺店占两街三分之二的店面。但也只能说贵阳市场的装饰品,表面美观,实际上经济力量还是薄弱的。这些行业的资金大约只占整个市场的二分之一左右,至于个别行业资金情况,在旧社会时代,各行资金都不肯确实地登记,现只从它们经营活动范围情况估计其大概。

街道布局是以南北向中华路和东西向中山路不断衍生出来的

商业方面1、绸缎业

以蒲庆昌、蔡恒泰、群明社、张日兴、刘成仁、邓荣兴、豫贞乾、裕顺正等号为较大,其他共有60多家门市店,资金多的不到10家,约在四、五万两;其他一千、二千两的占一部份,不足千两的要占多数,平均计算还扯不上每户五千两。全行业合计只是约三十余万两之谱。

2、百货业

以王隆昌、陈兴隆、管天顺、戴宝华、荣永兴、徐春和、福源吕、永吉公等约共有四十几家,每户的资本多少不等,最多的几户资金不过2万两左右,二、三千两的中等户占一部份,不上一千两的要占多数,全行业平均资本每户不过二千两左右,全行业资本共计不到十万两。可见百货业的经济力量是非常薄弱的。所幸生活物价都很低,开支轻,每年有淡季旺季拉扯,尚可维持。主要是冬季的营业额,年终成绩如何都决定在冬季,这是贵阳工商界的历史经验。

在当时一般的情况,如同各省对比,贵州确实落后得可怜。据我知道的略举一、二为例:从各业商店每户的资本说,还比不上别的省市上的水果摊贩的资本多;它省早已有轻工业机制生产品供销:交通方面早就有轮船、火车和汽车运输,不仅迅速而且运费低得很多。那时贵州交通运输的情况怎么祥呢?地处崇山峻岭,运输是用人挑、马驮的,由外地运来的货就叫豆腐变成肉价的比例。从日程说,从贵阳空身去上海要一个月才到,如采办货物,一次往返需半年左右时间。因此,货价成本高,利润也就看得厚些。这完全是因环境条件所造成的。

3、纱布行业

论资金比以上两业又大些。如德大生、同义厚、马文泰、万盛兴、双永昌、陈义兴、上达昌、颜荣记、俞增记等几家的资本较大,每家的资本约在十万两左右。都是自运自销,经营全省各县纱布批发业务。还有其他约十几二十家都是就地买卖的门市另售店,资金多少不等。每家资本有一千多两的,也有几百两的,这种要占多数。以该全行业的资本统计,约在八、九十万两之谱。户数虽不多,以经济情况说,比之绸缎、百货两业又较为雄厚,这个行业大多数是开设在新北门外广东街和普定街一带。

4、盐业

贵州全省人口吃的盐都是四川自流井产的巴盐,是由商人任岸包销,分为仁、茶、涪、永四岸,贵阳区属于仁岸销区。当时贵阳食盐由贵阳岸商协兴隆、永隆裕、宝兴隆、永发祥等几家大号直接运自自流井,起载运销批发,各设分站经销。盐行均设在中华南路,因此呼为盐行街。他门专营批发业务,资金雄厚,每家资本据悉约在20余万两之谱。另外还有包包门市行店,也集中在这一条街。例如刘恒、周双裕、彭子祥、陈万镒等约计20余家,这些店购进的盐巴,亦只能向以上几家岸商购进。但不一定在贵阳提交,购进店愿意选择在某一分站交货,就由各店自雇夫马运输。

因为远途交盐每等的斤数有多少不同,对利润差额右密切关系。例如,每等盐巴在甲地距离较远交称,就为140斤,而乙池较近着干途程,每等只交称120斤了。贵阳售出每等是100斤,运输盐是以盐套盐的规定,因此,常见着背盐的劳动力夫是非常辛苦的。至于这些包包门市店的资本,也是多少不等的,较多的大约二、三千两,少的只是几百两资本,总的来说,这个行业的资本约共计为一百多万两之谱,但就整个贵阳各行业说,算是资金较大的行业了。

5、中药材业

是以同济堂为最老,资金充足,在万两以上,药材膏丹丸散咀片炮制,都很认真。其他尚有几十家都是一般的,资金有限,名贵药材很少,因此社会不大信任。

6、皮箱皮件器皿业

也较出名,也是自产自销的手工业门市商店,约有十几户,在大十字北街一带,资金约有数百两纹银之谐,皮制器皿品种很多。如姚兴盛、姜茂盛、莫裕盛等几家较为驰名,有些到外省的人购作礼品赠送,可见产品不差。

贵阳城中共有桥梁34座。南明桥为最好的石拱桥

7、银钱业

当时的银钱帮称为钱铺,有几十家,业务是以票银换碎银,兑换铜钱或兼营零剪烟土交易,各条街都有开设的。资本都在二、三百两左右,后来也被对代所淘汰了。

当时贵阳有提堂坐省帮,它的业务是为奉委的文武官员们服务的。奉委任的文武官员出省到各地去了,由提堂坐省在本市替代他们坐省办事,领解公文款项和沟通关节情况,每月给坐省提堂若干办公费,分儿等县,收费也分等级,他们也是专门业务,活动频繁,业务之繁简也是各显手段。

资金雄厚的经济行业,名为票号,经营对外汇兑业务。有天顺祥、百川通、兴顺和等号,他们都是从外省分设来的,资金不固定,以汇兑性质为主要,依靠取汇费和利息为收入。

8、典当业

大的如正兴当、复源当、济簪当等几家,每家活动资金在一万两以上,其他儿家典押铺资金不多,规模小,资金每户不过一、二千或数百两之讲。这行业的资本家,多数是消室做官积蓄回家的殷实富户,执事人员多数是陕西人,是取得一般人所信任的。

9、书铺

那时有几家,所售的书籍碑帖多数是木刻印刷的四书五经之类,当时所读的也是这些书。

贵阳城区内有南明河、贯城河、市西河蜿蜒而过, 全市共有34座桥梁,结构多为石拱桥和木桥。

10、杂货行业

有几十家,各条街都有,专门经营生活日用必需品,资本每家约几百两纹银。对于居民生活很方便,什么开门七件事都能解决。

11、米市

有南北米行,经营来粮大宗买卖,南行在南城外马棚街,北行在北面南京街一带。此种行业性质是代城乡米商出售粮食的,遇到天灾米荒年间,也难免有操纵行为。两行也有几十家,资金每户大约是几百两之谱,资金使用除部份请保证金,一部份生财器具,一部份是活动金要垫付商贩马脚运费之需,有的也私自经营,如贱价收进,高价售出的行为,都是该行惯用的手段。

12、颜料

五金杂货业有十多家,资金多少不等,每户只要有二、三百两的资本就够周转了,所经营的品种除少数进口颜料之外,多数是各地土产品或手工业产品。当时这一行业的摊贩最多,那时还在北门城的拱洞城门存在,这两旁都是摆摊子的,人多拥挤,又是交通进出的要道,后来拆除城墙才消失。

13、油行

南北街都有,它的经营方法是,每年新油上市时,收购各县榨房运来出售的菜油,桐油为主,然后供销应市,当时的市民除了点灯之外,还有居民食用炒菜之用,销路广阔。大的油号资本也在万两以上,但很少,几百两资本的占多数,经营这一行业的商人,江西帮占多数,担贩也不少,亦以江西的小商人为多。

六洞桥由在贯城河下游河段上修建的6座单孔桥组成,是贵阳最为奇特的桥梁群。

14、竹木行业

城外南北门都有,城内也有,木市场专营建筑或木器作物所需之材料。资金多的千余两,少的数百两,靠收购农村来货。大的木料是去远地木材生产地伐运而来。

15、瓷器业

只有几家,都是江西、安徽行商到货阳见着房屋租金低,开支费不大,住店也用钱,且落雨窜街不便,不如租铺设店的好,有的在此结婚安家,就这样固定下来了。后来陆续又增设了几家,资金只几百两银子,店铺都在大十字北街一带。临时的摊子还不少.

贵阳黔灵东路上的“化龙桥”。过去,这里河床深切,激流汹涌,急流在岩石之间飞旋碰撞,水沫飞溅,实在好看

手工业方面1、金银首饰业

以宋华丰、宋德源、丁兴隆等几家可以兑换赤金首饰外,其他只是制造金器兑换加工,资本多的有几千两,少的只有几百两就够周转了。

2、高炉银匠业

只有几家,系代人将碎银化炼成票银加工的手工业,后来白银消灭了,这个行业也就不存在了。

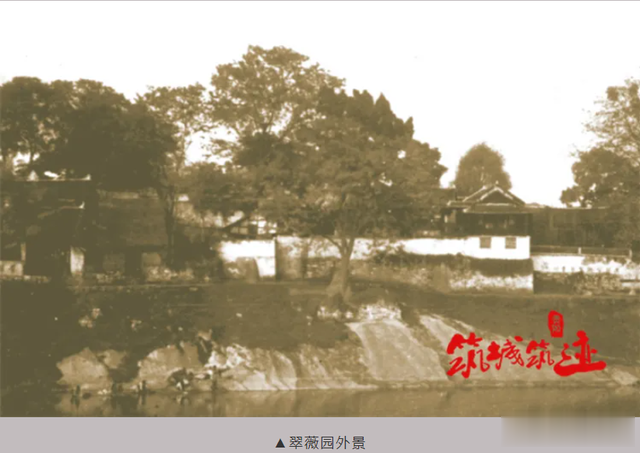

翠薇园原名南庵,始建于明宣德年间,后屡经改缮,先后易名为水月寺、圣寿寺、忠烈祠、武侯祠、观音寺。

3、铁匠业

集中在铁匠街,也有几十家,专干打制各种农具工具,以及家用的铁器等件,是自产自销的手工业,资金有限。此行业即在现在的太平路一带。

4、土陶瓷业

也有几十家,都在城北薛家井街一带较多。资金有限,大约每户约一、二百两纹银,足够周转维持。

5、刺绣业

只有几家,都开设在后新街(今富水路一梏)。业务不广,专靠本市人民每年寿庆和嫁交需用绣品生意或自料加工的多。

6、小帽行业

以春和斋、三元斋、一品斋为出名。小帽铺共有几十家,除南北街有分散开设之外,大多数是集中在大十字以东的大道观一带,这一条街的小帽大多数是批发销售外县,都是半工半商自产自销的性质。资金不大,每户不过一、二百两之潜。这一行业所经营的品种主要是满清官僚所戴的冬帽、凉帽、普通人戴的小帽,自辛亥革命之后,戴的人改装了,因而他们这种行业被时代所淘汰。

7、靴鞋业

有四五十家,那时讲究穿缓靴缎鞋。多用白布做底。它的业务是自产自销的门市商店,资本多的约在纹银一千两左右,多数鞋店还是几百两的,多数开设在后新街一带,有少部份水钉水皮靴鞋店开设在次南门一带,资金有限。

8、草鞋行业

也有一、二十家,开在三板桥一带,这些工人完全是四川来的,出品是麻耳草鞋,以米心草原料做成,批发为主。

9、铜匠业

有十多家,集中在铜匠街,专干打制铜锅、小锁,以及铜质器皿等件。也是自产自销的小手工业,后来外省的小五金器皿来多了,当然品质优美,此业也就渐渐地淘汰。

1锡器店行业

共约十余家,虽名口锡器店,实际上大宗出品和销场,都是镰料器皿买卖的多。锡器成本高,售价昂,销路不大。

弹棉手工业

有几十家,多数开店在粮道巷,经营是买棉花加工成棉絮,自产自销,资金多少不等,大约都是二、三百两占多数,北街广东街也有一部份。专门做弹工的。

棉线手工制造业

只有几家,资金不多,但是销路甚大,自产自销批发与各小商贩,营业额较多。

火柴厂

只有两家,产量不多,而销路广,特别是农村需要多,出品是红头硫磺火柴,这种火柴适合农村人民出工需用,不怕风吹,有供不应求的情况。

丝线业

有十几家,制造丝线是边生产边销售。产品销行全省,资金多的如傅洪顺等几家约在一千两以上,也有些店只几百两资本的。带有缫丝纺织的工艺。

酱油煮酒业

全城有几十家,次南门较多,兼以喂猪为副业。出品有茅酒、烧酒、夹酒。酱油生产多,销路广。酱油生产有两种,一个是清酱油,销路产量都很少;一种是浓酱油,生产多而销路广,市民群众多喜吃这种浓酱油,这是本市人民的习惯。

文具、纸张业

也有十多家,多开设在南北两街。纸张业资金不多,每家只不过是几百两银子之谱(又名红纸铺),有的兼营木刻印刷,业务十分冷落,望靠年关旺季维持开支。

笔墨店

都是江西来此的,也是半工半商的手工业,合计只有几家,如张尉滋,张赐珍、张鹤麟等。后来一部份是安徽商人临时贩来的,资金只是二、三百两之谱,是以湖笔微墨为号召,有一部份小楷羊毫是贵阳制造的。

砖瓦厂业

大约七、八个厂在附近城外,匠人以四川人占多数,都是土法制造,出品比较认真踏实。

制革皮业

最早呼为硝皮子,后来逐渐进步,用青杠皮和药料制革,这个手工业,共计只几家人。

雄精器皿店

有几家,专门制造雄精玩物出售,据闻是贵州的特产,常有人到北京或两广去,买去作赠送亲友的珍贵礼物。这个行业在辛亥革命之后,已无形地消失了。

修钟表行业

实际只有几家,因为玩钟表的是少数,因此,修理店也不会多。

油漆业

有十多家,专做油漆圆对、招牌,代油漆房屋业务为主。

贵阳还有专门雕刻业十几家,设在大道观一带为多,

服务性行业方面贵阳当时有理发店几十家,各街都有理发工人,多数是四川来的,主要工作是剃头,梳辫子,叨耳和扳打在内。

当时有长生木行专营棺材业务,此种行业约有十多家,资金也有多少之分,资本多的备有特等木棺,如青杉棺,阴沉杉木、头等南边杉等。每具有值上千两或几百两的,当然普通的都只值几十两一具。因此,要资本多的才能够有上等棺木待价而洁,资本少的就不可能。

还有专门染坊业几家,代客染各色布匹和衣料,也是土法的大染缸作坊,主要靠各布店常年生意维持业务。

屠宰业,约计几十张屠案,全部城内外都有,资金多少不等。屠商是向清政府包捐包税领照营业,每年还要当差事的任务,善良人做不到这个行业,因为要应付衙门差役押吏关系

运输行业,名称虽与外省的同,但从贵阳实际来说,就是雇请劳动力夫的夫行。若需要人夫若干,由夫行负责承包,确实稳妥可靠,双方感觉便利。但实际上就是劳动人民被剥削的实例表现。

估衣业有十多家,专门经营出当的各种旧衣物,各家都与当铺有密切的关系,资金也有多少不等,多的有几千两,少的只几百两。他们兼营各种皮衣皮货,通称为估衣帮。

当时贵阳还没有大餐馆,只有十多家专营为冠婚丧娶庆吊服务,包办筵席的所谓酒席馆。活动资金不多,筵席器具生财、海味原材料就是资本,每家约有三、五百两之谱,有固定的厨师,谁家请客宴会,送货上门,现做现吃。

那时的照相业很少,早时只一、二个人在家里营业,但照的人也不多。

苏裱业,有几十个店,大多开设在正新街为集中点,除悍庆吊对联之外,还做装璜揭裱工作,但裱得好的只有芳翰斋等几家。

大笺作坊两家,也是专门行业。它专做打祭祀品锡箔销售业务,行销全省。每年的营业还好,利润厚。现在因时代的进化渐渐淘汰了。

豆芽豆腐是出名的,两行业的人不少,次南门的豆腐干最好,有几十家,三官殿、薛家井的豆芽是有名的,两处共有几十家。这两种行业经营的人都是壮年人,每年好玩耍龙,好斗性。每年营业很旺,很正常,但无从估计其营业额。

京果糖食海味业,也有几十家,资金大小不等,大的资本大约是一千到二千两之谱,少的亦只在千两左右,东西南北四街都有开设的。有些店以独创某种名点出名,有的店为精制中秋月饼出名。中秋节是该业最注意的旺季,但也要有条件,要有充分的资本预先准备原材料,还要预先聘请名糕点师多名,缺一不可。因此,有名的糕点店还是难有几家。

和盒行、白龙业,两行业所经营的业务都有联系,和盒行专营结婚喜轿以及新娘子穿戴的所谓凤冠、绣衣、包括执事在内。白龙业经营宾仪安葬执事在内,还承包包括吹手、请客、烧茶、水烟行一并在内,两行业都有专门经营设备。

旅店业有几十家,分官商两等旅店,设备略有区别,费用也分高低不同。

其他方面当时也有戏剧业,有两班人:一日泰洪班,二曰庆洪班,有川班,湖南班,没有戏院组织,只是应约在各庙宇或会馆演出,每本戏只要几两银子就演一天。另外,还有盲人组织的洋琴戏(即现在的文琴戏),每晚串街过巷,居民有庆吊,请在家里座唱,每出只要几百铜钱就够了。

烟土帮每年四、五月间新烟上市开始活跃,资金多少不等,大户是收购运出外省待价而沽,中小户是就地收零售整的做法。每年是旧政府的主要财政税收之一,也是他们发财致富的源泉。

祭祀品行业,打钱纸,炮竹业,幡花纸扎业,这几个行业是手工制造业,在当时还是旺盛,每到年关业务更忙,大有供不应求之势。此种行业也有时代性,以后渐渐的淘汰了。

综上所述,贵阳在彼时各行业的大概情况是如此。由此可以看出,在旧社会,特别是贵州是全国比较贫穷落后的一个省份,今天看到贵州省的繁荣情况,对比之下,真是天壤之别。

【说明】

1、本文纯属个人整理的学习资料和史料,仅供参考,资料参考《贵阳文史资料》、《贵阳市志》、网络;

2、图片主要来源网络、个人收藏、公众号“知知贵阳”(贵阳广播电视台)、《1736年贵阳府.法国传教士杜赫德绘》,传承祖国优秀传统文化,学习中华文化精神;

3、欢迎多多交流,难免有疏漏之处,还请多多指正交流。如需转载,请注明出处。