“老梁,顾问组里正缺你这样能打硬仗、懂基层的老同志,给你两个选择,要不进军委顾问组,要不进国防部顾问室,你挑一个。”

“谢谢叶帅,但这两个,我一个也不选。”

梁兴初的成长之路,始于江西吉安的一个普通农民家庭。因为两颗大门牙特别突出,周围的孩子给他取了个外号——“梁大牙”。

梁兴初的少年时代,充满了让父母头疼的捣蛋事。常常做出一些惹事的举动,比如偷抓虫子放在同学的书包里,或是把女同学的辫子绑在板凳上,偷偷看她站起来闹笑话。

父亲是个老实本分的车夫,看着这个不服管教的儿子,咬牙狠心把他送去打铁铺“磨性子”。一连三年,烈火与铁锤成了他最亲密的伙伴,每一次挥锤砸铁,都是少年意志的锻造与锤炼。

打铁的日子虽苦,但也教会了梁兴初两个道理:第一,只有不怕苦,才能把一块生铁炼成钢;第二,锤子落下前,不容任何迟疑。

这种铁血作风,深深刻进了他骨子里,也为他未来的军事生涯打下了最原始、最坚韧的底色。

1929年,16岁的梁兴初因为对家乡的苦难和社会的动荡心生不安,放下手中的铁锤,加入了红军。

战场上的梁兴初,从不惧怕前方的枪林弹雨,表现得格外冷静和机智,面对敌人从不手软。他几次身负重伤,却从未退缩。

一次在突围中,腹部被弹片击穿,战友以为他已牺牲,准备掩埋时,他竟咬牙撑起半身,艰难喊出一句:“我还活着!”这一幕,在部队中流传甚广,成了他不死战魂的象征。

正是这种敢于担当、不畏艰险的精神,使梁兴初迅速得到了战友们的认可,他们开始称他为“铁打的梁兴初”。

这个外号,既是对他坚韧不拔个性的认可,也成了他日后战功的象征。

长征途中,梁兴初以出色的侦察能力和顽强的毅力,多次在危急时刻为红军提供了重要情报。

一次任务中,他带领几人深入敌后,摸清敌军布防,靠一张草图与惊人记忆,准确报告敌情,为红军顺利摆脱追兵、成功转移打开了突破口。

战后,林彪当众表扬他,说:“这个梁连长,脑子比地图还清楚。”

抗日战争胜利后,国共内战的烽火迅速席卷整个中国大地。

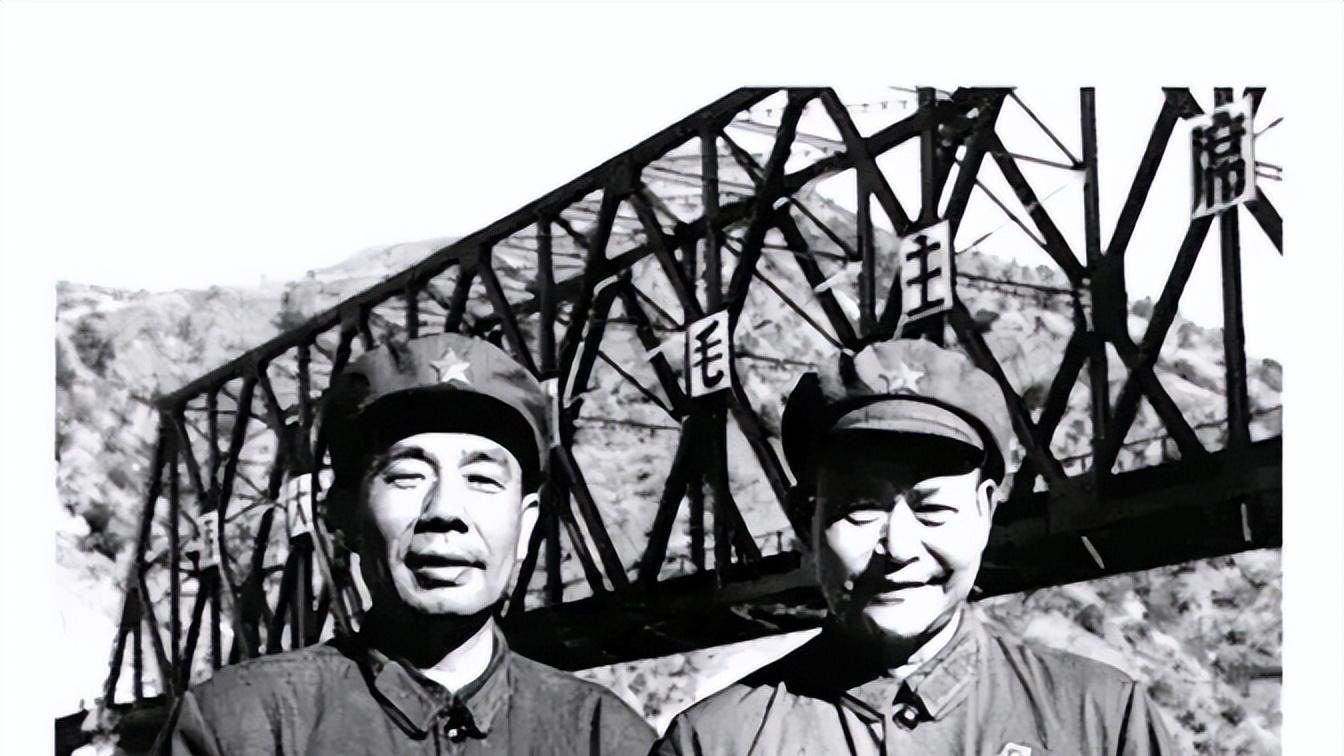

此时的梁兴初,已不再是那个初出茅庐的红军连长,而是一员久经沙场、满身伤痕的老将。他在战争初期被任命为东北民主联军纵队司令员,后又率部整编为著名的第38军,成为东北野战军中的中坚力量。

黑山阻击战,是梁兴初军旅生涯中的高光时刻。

国民党军第九兵团兵锋直指解放军后方,一旦突围成功,整个东北战局都将被改写。梁兴初临危受命,率38军以薄弱兵力死守黑山。他没有任何退路,命令全军:

“我们后面没有援军,只有一条命,拼吧!”

七昼夜鏖战,敌军轮番进攻,38军伤亡惨重,子弹打光了就用刺刀、铁锹甚至牙齿去咬,战士倒下一个又一个,阵地失而复得、再失再夺。

梁兴初坐在前线指挥部,整整三天没合眼,目光死死盯着地图和电台。战后,当锦州传来被攻克的消息时,已是凌晨,他静静地坐了十分钟,随后才低声说了一句:

“这条命,值了。”

这一战打出了38军的血性,也打出了梁兴初“虎将”的威名。林彪亲自嘉奖他,称38军是“铁军”,梁兴初则是“打不垮的硬骨头”。

经历过抗日战争、解放战争后,梁兴初又迎来了抗美援朝。

梁兴初再度挂帅,统领38军作为先头部队入朝。在第一次战役中,他因对敌情判断失误,未能完成预定的合围任务,被志愿军总部严厉批评。

那一晚,他独自坐在山头上,抽完整整一包烟,一言不发。部下劝他休息,他却说:“丢了兵法不怕,丢了胆就完了。”

第二次战役,是梁兴初的背水一战。为了挽回失误,他亲自部署战术,将38军分为几个突击梯队,埋伏于三所里至龙源里一带的山谷之中。

当美军王牌第1骑兵师和第25师陷入埋伏圈,战斗正式打响。山谷中爆炸声震天动地,志愿军悍不畏死,子弹像雨点一样射向敌人。

38军连续奔袭140里,封锁敌退路,使其几万人马溃不成军。美联社后来形容这场战役是“美国陆军历史上最大的失败之一”。

“万岁军”的称号由此传开。

战士们冲锋时高呼“毛主席万岁”,敌人听不懂,但听出了这支部队不可撼动的决心。梁兴初却不喜这称号,他更看重的是一个个倒在冰雪里的士兵,那些连名字都没留下的无名英烈。

“若无他们的血,我们哪来的‘万岁’。”

在朝鲜战场上,梁兴初被誉为“攻坚猛虎”。

他不拘泥条令,战法灵活、意志坚定,但他更是一位情深义重的军长。他从不允许自己吃得比战士好、住得比战士暖。他说:“我们吃的是敌人的苦,不能叫战士先挨冻。”

当朝鲜战场的硝烟散尽,38军的番号早已响彻中外,而这支部队背后那位始终披甲执戟、从不懈怠的军长,也已在战火中雕刻出一个英雄最真实的面容——不是浮华、不是狂烈,而是千锤百炼后,一颗始终滚烫的将心。

战争结束后,枪声远去,梁兴初也从前线将军转身为共和国的高级将领。

他被安排到要害之地,历任沈阳军区、福州军区等重要岗位,肩挑重担,威望日盛。尽管脱去了战袍,但他一如既往地坚持简朴作风,拒绝特权,整顿军风,以一名战士的标准要求自己。

他的雷厉风行与铁血治军,让不少干部“既怕又服”,而他始终把自己放在集体之中,从不以功自居。他说:“军功是整个部队的,个人只是其中一把火。”

特殊年代的阴影悄然降临,许多曾在战场上叱咤风云的将帅遭边缘,梁兴初也未能幸免。

被“以观后效”的模糊态度轻轻地打入冷宫。

在太原的那些年,他将自己隐入生活,种菜、读报、练字,像个寻常老头一般度日。他不谈往事,更不议人非。他说:“我还能活着就不错了,别添麻烦。”

老战友黄克诚多次为其发声,认为“对梁兴初这样的人,就该恢复名誉、重用其才。”

叶剑英也对他颇有敬意,曾在内部会议上直言:“老梁是好汉,是咱们共和国的钢钉子。”

1980年,梁兴初来回到了北京。

叶剑英,作为中央军委的领导人之一,深知梁兴初的能力与经历,他为梁兴初安排了两个工作选择,希望他能够继续在国家建设中发挥作用。

第一个选择是军委顾问组,第二个则是国防部顾问室。

深思熟虑后,梁兴初做出了一个让叶剑英都感到震惊的回答:“我一个也不选。”

叶帅挑了挑眉:“为什么?”

梁兴初沉声答道:“几十年戎马倥偬,如今能回来,我已心安。我年纪大了,也该退下了。后面的事,还是让年轻人去干吧。”

梁兴初的一生,充满了战火与风云,从年少时的“打铁匠”到红军的“铁打将军”,再到后来在解放战争、抗美援朝战争中屡立战功。

无数次的负伤,几近丧命的生死考验,让他意识到自己的使命和责任早已完成。

随着年岁的增长,他的身体早已不再允许他像年轻时那样四处奔波。如今,他只想安静地度过余生。

1980年之后,他彻底退出军政体系,回归普通生活。

每逢清明,他会一早赶到烈士陵园,为昔日战友扫墓,默立许久,什么也不说;有时他会提笔写些回忆,但从不夸耀战功,只记战士名姓。他说:“他们才是真正该记住的人。”

“我一辈子都在枪林弹雨里活着,现在活着回来了,就已经是上天的赏赐。接下来的日子,不再属于部队,不再属于战场,只属于我和这个共和国的黄昏。”

这一句话,他没有对外人说过,只是在给一位老战友的信里,潦草写下。那封信,纸页泛黄,字迹遒劲,仿佛还能闻到泥土与硝烟的味道。

他的晚年朴素得近乎简陋。住的是普通楼房,穿的是洗得发白的军便服,家里没有奢华家具,书架上只有几本老掉牙的《军事学讲义》和一本发黄的《古文观止》。每天清晨准时出门散步,从不扰人。

1985年春,梁兴初病重住院。那时的他,已是行将就木之年,但精神依旧矍铄。

医生说他体内有多处旧伤未愈,弹片未取,他却淡淡地回应:“留着也好,陪我一块走。”

弥留之际,他拒绝插管维持,说:“别浪费国家的钱,我这一生,活得够本。”

他没有交代财产,也没有留下政治遗言。

1985年9月15日,梁兴初将军在北京安然离世,享年73岁。