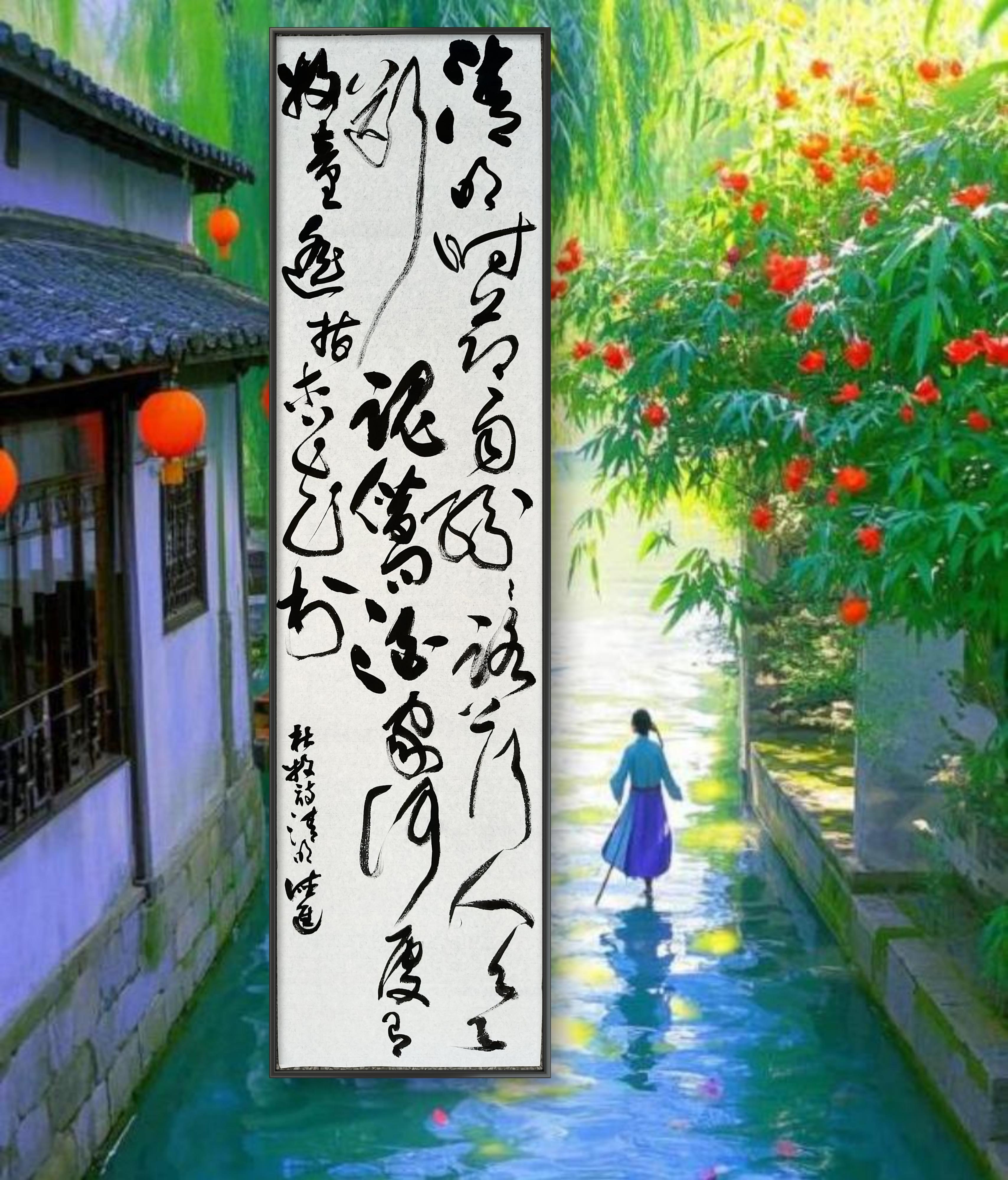

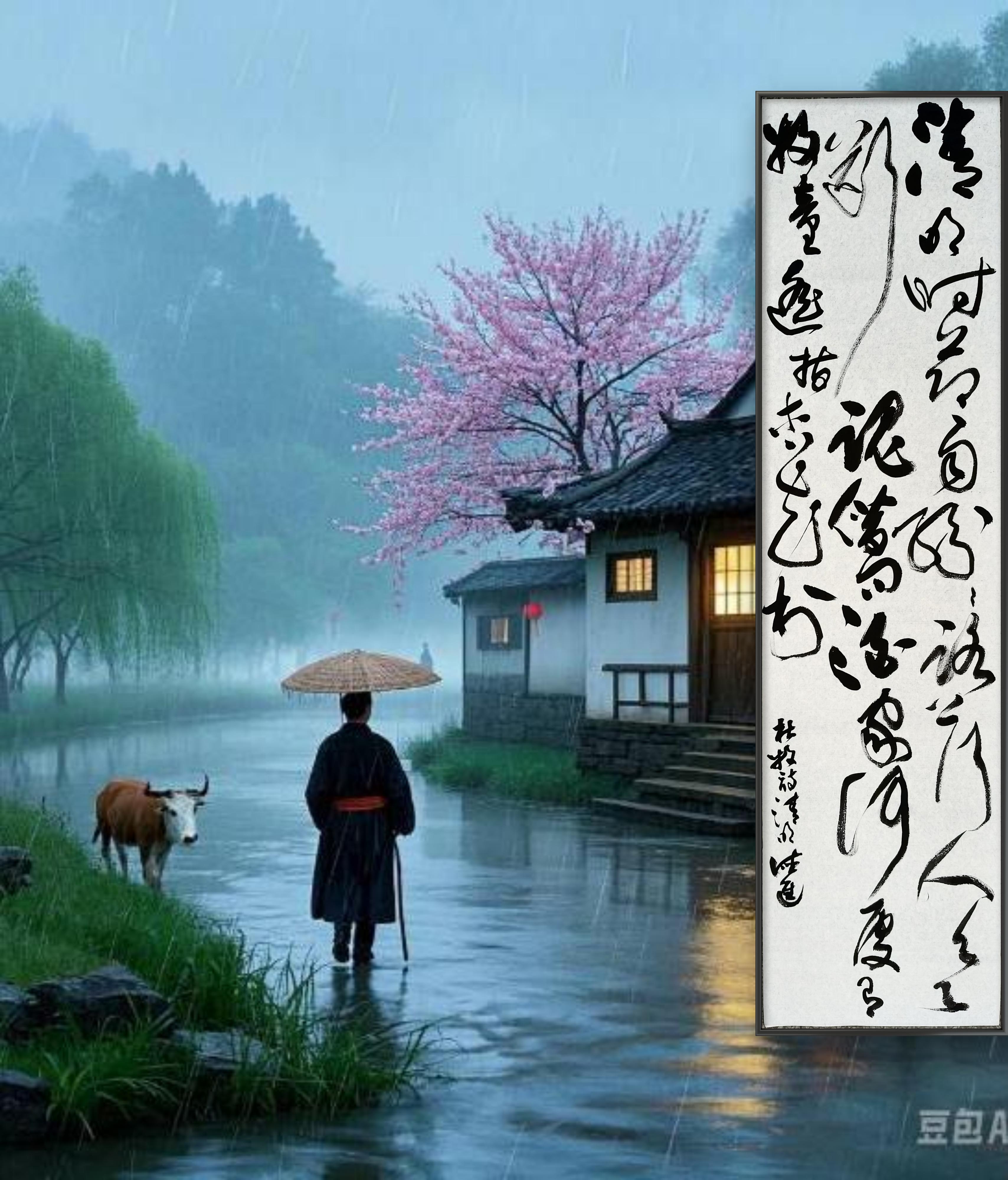

清明是浸在诗里的节气,当杜牧的怅惘与王禹偁的萧然遇上草书的酣畅,墨色便在条幅间晕染出千年未改的春日况味。两幅草书作品如两阙音符,在宣纸之上谱写出关于清明的双重变奏。

一、杜牧《清明》:草笔流转的杏花春雨"清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。" 杜牧的诗像一幅水墨小品,草书写之则如行云流水。起笔 "清" 字以露锋入纸,笔尖带过纸面,似细雨初落;"明" 字顺势牵连,牵丝映带如雨丝交织,奠定全篇湿润基调。"雨纷纷" 三字最见巧思:"雨" 字重按,墨色浓如积云,"纷" 字提笔疾书,飞白处似雨丝飘散,一浓一淡间写出春雨的层次。写到 "借问酒家" 时,笔锋稍顿,如行人驻足的犹豫;"牧童遥指" 则纵笔远送,末笔拖曳出弧线,似指尖指向烟雨中的杏花村,将 "断魂" 的怅惘与 "遥指" 的希望,化作笔端的一收一放。整幅作品讲究 "意连笔不连",字间留白如雨后晴空,让愁绪在舒展的笔势中自然流淌。

二、王禹偁《清明日独酌》:苍劲草笔的萧然哲思"无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。" 王禹偁的诗带着清苦中的孤高,以草书表现需融入章草的古拙。首句 "无花无酒" 四字,用笔如枯藤盘曲,"无" 字收笔处略作波磔,似一声低叹;"兴味萧然" 的 "萧" 字,中宫紧收、笔画外拓,仿佛老僧静坐的身影,尽显萧然之态。诗中 "昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯" 一联,需在苍劲中见灵动:"乞新火" 三字连笔疾书,线条粗犷如求取火种的急切;"晓窗分与" 则放缓节奏,笔锋轻提,墨色由浓转淡,似晨光透窗的轻柔,将清寒中的坚韧,通过枯润变化娓娓道来。此作多用方笔,转折处如刀劈斧砍,与杜牧诗的圆转形成对比,恰如诗人在萧然中坚守的文人风骨。

三、条幅草书的创作三境造势之法:条幅狭长,需在纵向空间中营造 "飞流直下" 的气势。杜牧诗可 "以圆取势",字组连绵如溪水东流,如 "清明 — 时节 — 雨纷纷" 三字一组,渐次而下;王禹偁诗可 "以方立骨",字距稍宽,如 "无花无酒 — 过清明",每字独立如危石峙立,却通过笔势遥相呼应。墨韵之妙:开篇用浓墨如 "清明" 二字,如重锤定音;中幅淡墨如 "欲断魂"" 似野僧 ",似雨雾朦胧;结尾枯笔如" 杏花村 ""读书灯",飞白处如春日柳絮,墨色三变,写出时光的层次。

心手之合:写杜牧诗需 "带三分惆怅",提按间见温柔,如 "借问" 二字稍缓,似欲言又止;写王禹偁诗需 "藏五分坚韧",转折处见刚劲,如 "乞新火" 三字棱角分明,似不甘沉沦的倔强。条幅创作最忌 "算子排列",需让每个字在大小、欹正中各具姿态,却又同归 "清明" 主题,如音符各有高低,却共奏春之乐章。当两幅草书条幅悬于壁上,杜牧的杏花雨与王禹偁的读书灯,在草笔的提按使转中跨越千年。清明的意义,不仅是追思怀远,更是让古老的文字在艺术中重生 —— 这或许就是书法的魔力,让每一个清明,都成为笔尖与诗魂的重逢。