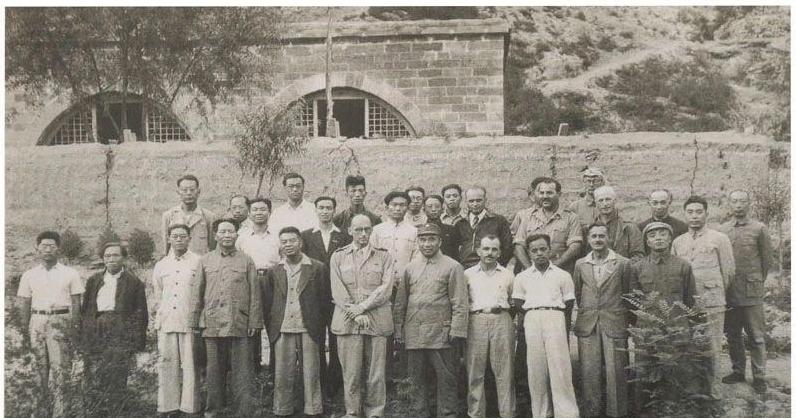

1944年初春,福尔曼和一群外国记者带着满心的好奇来到中国,准备揭开延安的神秘面纱。

他们想知道,这片传说中贫瘠但充满活力的土地到底是什么样的。

在那时,延安是中国共产党的心脏,吸引着全球的注目。

记者们在艰难局势中来到这里,准备面对真实,而不是传闻。

战争年代的外国媒体眼中的中国

在那个信息匮乏、资金捉襟见肘的时代,像福尔曼这样的记者用自己的胆识和执着寻找真相。

在他们的国家,很多人只是通过传闻认识中国,对共产党有许多误解。

福尔曼想象中的中国就在面前,他决定用自己的眼睛来记录。

早在上世纪30年代,他就开始关注中国的发展,从最初的好奇到后来深入的报道,福尔曼逐渐成为“中国人民的老朋友”。

来到延安后,他发现自己不仅仅是在报道战火纷飞的年代,而是在见证一个国家的成长。

在美国总统罗斯福的帮助下,福尔曼和他的同事们终于能进入延安,这片土地的真实生活让他们大开眼界。

福尔曼的延安之行背后故事福尔曼是个不拘小节的人,他曾经采访过许多国家的领导人,了解他们的日常。

因此,当他抵达延安时,他带着职业记者的好奇和敏锐观察着这里的一切。

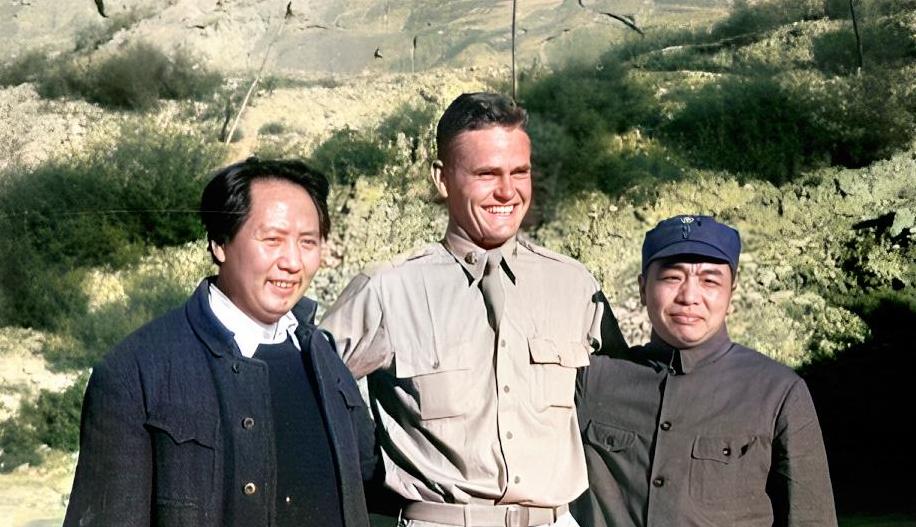

他注意到毛主席的简朴生活和他与普通百姓的亲切关系。

这个地方的领导人和群众之间没有明显的阶层界限,这种情况让福尔曼感到十分特别。

国共之间的矛盾让福尔曼思考,中国的未来在哪里?

延安的日常生活给予他不少启发。

从毛主席居住的窑洞,到他衣服上的补丁,再到与八路军的亲密交流,这些都让福尔曼看到了一个与他想象完全不同的共产党领导阶层。

这种亲民作风不仅打动了福尔曼,也影响了他对中国抗战的报道风格。

在采访过程中,福尔曼看到了共产党领导人的简朴生活。

他了解到,即使在战争时期,他们依然和普通人同吃同住,没有因为职位而享有特殊待遇。

这种生活方式,不但让福尔曼感受到共产党的真诚,也让他明白共产党内部的凝聚力源于真实和务实。

有一天,他看到毛主席披着一件带补丁的长袍走出来,脸上带着和善的笑容。

这个在战时指挥千军万马的人居然住在一个简陋的窑洞,让福尔曼感到震惊。

与此形成鲜明对比的是,他过去采访的其他国家领导人都住在富丽堂皇的官邸。

福尔曼意识到,这种简朴正是吸引人们追随共产党的原因之一。

福尔曼访延安:见证历史转折的一次旅行福尔曼在延安待了三个月,这段时间不仅改变了他对中国的认识,也让他成为中国在国际上的重要声音。

他把在延安的所见如实报道出去,打破了外界对中国共产党许多误解。

本以为艰苦环境会令记者们望而却步,然而事实则是这些艰苦条件成为了他们越深入了解的动力。

福尔曼后来成为中国的“老朋友”,不仅因为他的报道,更因为他的真诚。

通过他的记录,他让世界看到了一个真实、励志的共产党领导群体,促使更多国家开始对这个正在崛起的国家刮目相看。

福尔曼的延安之行,成为了见证历史转折的一次旅行。

在这样的历史洪流中,真实总是比传闻更有力量。

随着战争的结束,中国共产党迅速发展壮大,而福尔曼笔下的中国形象,成为推动这个国家走向新纪元的重要力量。

结尾:从福尔曼的镜头中,我们看到的不仅仅是毛主席的破旧衣衫,而是一个坚韧领导者的真诚。

他的生活方式和对民主、平等的坚持,打动了无数人心。

正如福尔曼所记录的那样,真实的力量能穿越时间与空间,让世界记住那段战斗岁月中的勇敢与成长。

这段历史让我们理解,真正的领导力从来与外表无关,而在于内心的坚守和无畏。