地震作为一种极具破坏力的自然灾害,往往给建筑设施带来严重损毁,其中房屋的损坏不仅关乎受灾群众的居住安全与生活重建,更对社会稳定和经济发展有着深远影响。如何科学、合理、高效地处理地震后损坏的房子,成为灾害应对和恢复重建工作中的关键环节。

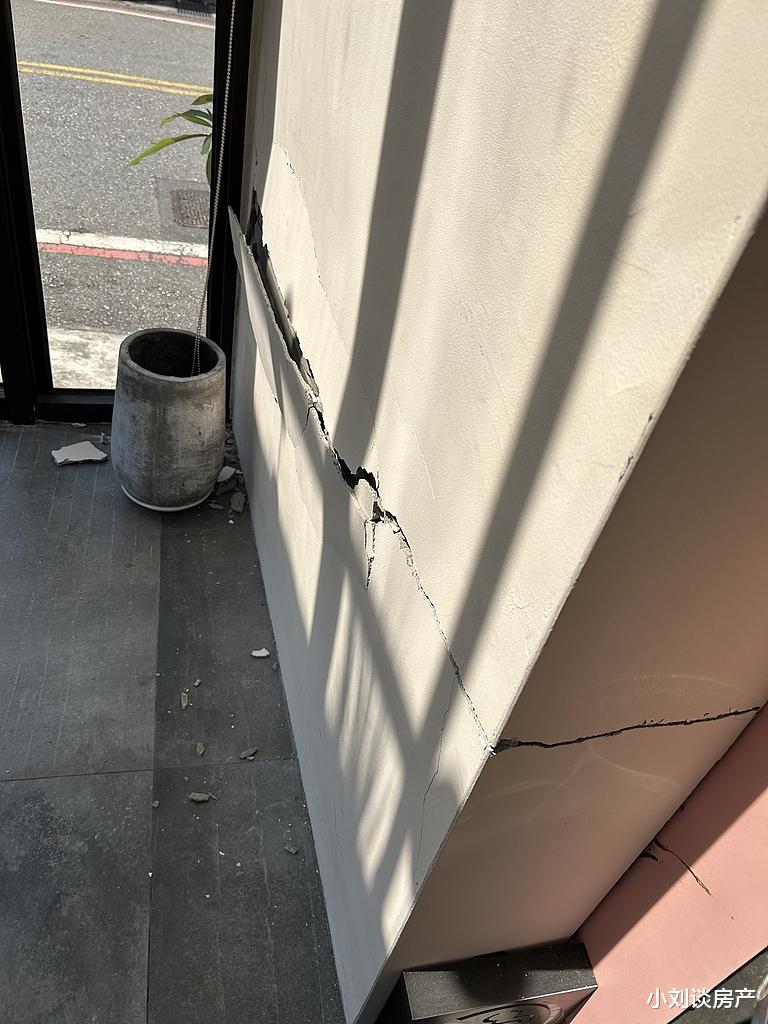

地震后,首要任务是对损坏房屋进行精准的安全性评估。这需要专业的结构工程师、建筑检测人员等组成评估团队,运用科学的检测技术和丰富的经验,依据相关的建筑抗震标准与规范,对房屋的受损状况展开全面勘查。评估内容涵盖地基基础是否沉降、墙体有无裂缝及倾斜、梁柱等关键承重结构的受损程度等。根据评估结果,将损坏房屋分为不同等级,如可修复、基本可修复但需加固、不可修复需拆除重建等,为后续处理决策提供坚实依据。

对于可修复的房屋,应制定针对性的修复方案。修复工作要遵循“安全、经济、实用”的原则,严格按照建筑施工标准进行操作。在修复过程中,选用质量合格的建筑材料至关重要,其性能和强度需满足修复后的房屋结构安全要求。同时,要注重修复工艺的科学性,例如对墙体裂缝的修补,需根据裂缝的宽度、深度和分布情况,采用合适的灌浆、嵌缝等方法;对受损的梁柱,可通过粘贴碳纤维布、增设支撑等方式增强其承载能力。修复完成后,还需再次进行质量检测和安全性评估,确保房屋恢复到安全可居住状态。

对于基本可修复但需加固的房屋,加固处理是提升其抗震能力和安全性的关键举措。加固方案应充分考虑房屋的原有结构特点、受损情况以及未来的使用需求。常见的加固方法包括增加构造柱和圈梁以增强房屋的整体性,对薄弱墙体进行双面钢筋网水泥砂浆面层加固,对基础进行扩大或补强处理等。加固施工过程中,要加强施工管理,确保加固措施的有效实施,避免因施工不当造成二次损伤。加固后的房屋同样要经过严格的验收,确保达到预期的加固效果和抗震标准。

而对于那些经评估确认为不可修复需拆除重建的房屋,拆除工作必须在确保安全的前提下有序进行。拆除前,要制定详细的拆除方案,明确拆除顺序、安全防护措施以及建筑垃圾的处理方式等。拆除过程中,要设置明显的警示标志,对周边区域进行有效隔离,防止拆除作业对周边人员和建筑物造成伤害。同时,要妥善处理拆除产生的建筑垃圾,尽量实现资源回收利用,减少对环境的污染。在拆除完成后,应根据当地的规划要求和土地利用政策,合理安排重建工作,充分考虑抗震设防要求,提高新建房屋的抗震能力。

在整个地震后损坏房屋处理过程中,政府、社会和受灾群众都扮演着重要角色。政府应发挥主导作用,制定相关政策法规,提供资金支持和技术指导,统筹协调各方资源,确保处理工作的顺利进行;社会力量如企业、社会组织和志愿者等,可以通过捐赠物资、提供技术服务、参与重建等方式,为房屋处理和受灾群众的生活恢复贡献力量;受灾群众则要积极配合相关部门的工作,提供必要的信息和协助,共同推动家园的重建。

地震后损坏房屋的处理是一项复杂而系统的工程,涉及到多方面的工作和利益。只有通过科学评估、合理修复加固、安全拆除重建以及各方的协同合作,才能最大程度地保障受灾群众的居住权益,实现灾区的可持续恢复和发展。