事至如今,还有很多人会因为一座城市某一个月的成交量反弹,而错以为这座城市的楼市又行了。

比如最近的厦门。

根据厦门房地产联合网数据,11月,厦门一二手住宅总成交量3924套,环比上涨41.46%。

其中,一手住宅成交2193套,环比上涨58.68%,住宅成交面积约23.3万平米,环比上涨66.71%。

二手房成交1731套,环比上涨24.35%,住宅成交面积约18.2万平米,环比上涨25.62%。

界面新闻给出的评论是,厦门全市解除限购、限售政策后,市场成交量出现复苏。

客观来说,从表现数据来看,厦门的确出现了翘尾行情,但说复苏,还为时过早。

而且:

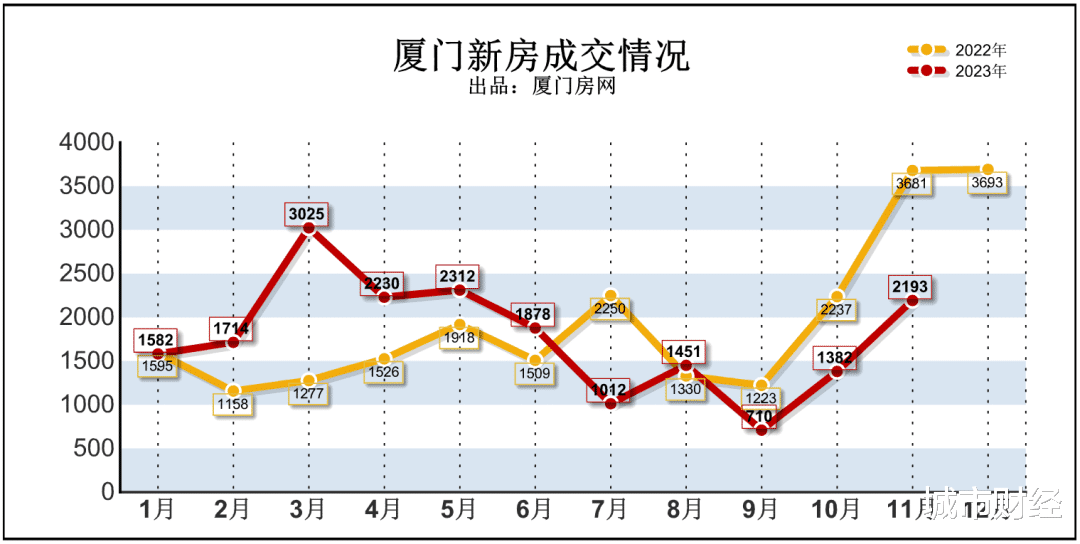

第一,从成交的绝对量来看,厦门11月份一手住宅成交2193套,比三月、四月、五月都要低,二手房成交量更是仍在底部,当时都不敢说复苏,遑论如今。

第二,岛内放开限购,的确有助于成交量释放,但扭转不了大局。

11月15日,厦门解除了岛内思明区、湖里区的限购,至此厦门岛外岛内限购全部解除。

当时本号就说过,厦门取消岛内限购,顶多只是想着延缓房价下行的速度,并不能改变大方向。

要是解除限购有用,去年至今全面解除限购的东莞、佛山、廊坊、福州、沈阳、南京、青岛、济南、合肥、武汉等城市,早就行了。

然而,看看11月份武汉的表现,你还敢说放开限购有用吗?

11月份武汉新房网签量又跌入谷底,仅成交5802套,跌落至年内网签量第二低,环比上月下跌了52.05%。

那么厦门楼市翘尾的关键因素是什么?主要有两个因素:

第一,年末惯例。

年末,各行各业都在抢收,房地产市场更是如此。一般在年末,开发商会加大折扣力度,抢在收官之前能多一点进账就多一点,而二手房挂牌业主们也想在新年到来之前将房子卖掉,所以更容易降价妥协。

所以,多数城市的成交量都会在前面上演翘尾行情。

从厦门新房成交量去年的走势就可以看到,也在去年末出现了翘尾。但是进入今年1月份立刻又跳水了。

第二,无论新房还是二手房,都在降价让利。

时代财经披露,金九银十期间,厦门多个项目加大营销力度,推出工抵房、一口价、特价房等房源,辅以首期5%、首付分期10万元起等促销手段。

厦门当地中介表示,很多销售进入中后期的存量盘,售价跟去年相比最低能够给到8折左右的空间。如果议价能力和资源大买家,还能给予更大的让利空间,包括送车位、送物业费等。

国家统计局披露,今年10月,厦门市新建商品住宅销售价格指数同比下降2.1个百分点,环比下降0.2个百分点;1至10月,该指标同比下降了2.5个百分点。

11月25日,中国经营报发布了一篇厦门实体调查文章,透露:厦门市有部分楼盘通过推出特价房源等策略加速去化,有房源降幅达30万元。

二手房方面,降价进入了比诚意阶段。

数据显示,厦门二手房挂牌量目前高达57306套,创下了新高度。业主都在想着如何将房子卖出去,那就必须有足够的诚意,可以说降价是必然的。

从国家统计局披露的数据来看,二手房环比下跌0.9%,同比下跌5.5%。

从机构披露的数据来看,最近一个月成交的二手房,没有一套是涨价成交的,除了3套原价成交外,其余全部降价成交。

不仅厦门如此,本号这周写过的武汉、北京、上海、深圳、广州何尝不是如此。

而这种调整态势,还不知道何时结束。

第一,厦门的商品房消化周期很长。

据克而瑞统计数据,截至10月底,厦门楼市的库存规模约为295万平方米,去化周期达到28.7个月。

第二,厦门房价泡沫太大了。

在上一轮楼市大牛期间,厦门和合肥、苏州、南京并称为楼市四小龙,房价也成功超越了广州,成为内地房价第四高的城市,仅次于京沪深。

尽管厦门房价已经调整了两年,但房价的绝对量依旧高不可攀,依旧是内地房价第四城。泡沫还是太大了。

厦门虽然头顶副省级城市、计划单列市头衔,但论经济实力、财政实力和人口规模,都非常普通。

在产业上与苏州、南京、合肥等城市根本没法比,尤其是与苏州相比,产业与经济实力相差几个量级。

但这里的房价,却比肩一线城市,比广州还高出不少。所以,有人揶揄厦门,一线房价,二线城市,三线收入。

高房价远远超过了城市本身的经济、收入承受能力,只有回调一条路可以走。

第三,厦门产业有空心化趋势,这是厦门楼市的最大不确定性。

03 | 产业空心化,厦门楼市最大的不确定性厦门的产业空心化,主要有两大表现:

第一,第二产业(广义工业)增加值占经济比重不断下滑。

2000年厦门三产占比分别是4.2%、52.7%、43.1%。当年厦门经济的一半以上都是工业提供的。

到2010年,厦门的三产占比分别是1.1%、50%、48.9%,这时候,第二产业已经提供了厦门一半的GDP。

再看还没有出现疫情影响的2019年,第二产业占比降至41.6%。今年前三季度厦门的第二产业占比下降至35.7%,而第三产业(广义服务业)占比提升至63.9%。

逐渐忽略第二产业,让工业实力本就不强的厦门,错失了工业强大的机遇。

第二,主要工业产品不断下降。

目前,厦门市规模以上工业产业类别中,只有9大类。千亿产业只有1个,计算机、通信和其他电子设备制造业,2021年总产值为3042.73亿元。

没有对比就没有伤害。作为厦门最强的产业,与头部强城相比,不值一提。

更为关键的是,在中美博弈之下,在外部不确定性影响出口之下,叠加厦门脱实向虚过快,叠加厦门房价高企之下,厦门诸多工业产品都遭受了影响。

比如液晶显示屏产量,已经从高峰时期的年产1.46亿片下降至去年的4460万片,膝盖斩了。

手机产量和数码相机产量,更是脚踝斩。

手机产量方面,高点时期的厦门一年手机产量3592.45万台,这一规模与东莞、重庆这些生产大户自然不能比。但就这一规模也没能守住,去年的手机产量只有165.94万台,跌至高点时期的零头。

数码相机方面,巅峰时期年产量533.07万台,去年只有69.16万台。

这些工业产品产量下降,让厦门的支柱产业——计算机、通信和其他电子设备制造业受到了严重影响。

2022年年末,这一产业产值降至2936.14亿元。

迷失的青岛、天津这几年都开启了寻根之旅,重新强调工业立市,并定下了提升工业占比的目标。

本就工业门类稀缺、产业薄弱的厦门,还有其他捷径可走吗?靠旅游业吗?

厦门旅游业收入在2019年最辉煌的时候,也只有1656亿元,位列全国第27位,并不出色。

去年厦门的旅游业收入降至855.17亿元,相较于巅峰时期,几乎腰斩。

在之前写昆明、南宁这些过度依赖房地产经济的城市时,我就说过,产业是城市的灵魂与底气。

产业对于城市重要性无以复加。城市的兴盛,必然是产业的兴盛,比如深圳、苏州、东莞、佛山、无锡等城市。

城市的衰弱,必然也是产业衰弱引发的。比如美国的底特律,英国的利物浦、中国的玉门与鹤岗等等城市。

至于人口的流向,则是产业作用的果。产业是经济与人口的基石,没有产业,经济发展无从发力,无法提供就业,也就无法吸引人口。

产业强,则城市强,产业有潜力,则城市有潜力。

落到房地产身上而言,经济的兴盛之下的房地产兴盛,才有意义。反过来,房地产兴盛带动经济兴盛,则是虚假繁荣,早晚会被打回原形。

如今房价不断调整、跌跌不休的南宁、昆明,就是最好的案例。

厦门,会是吗?