近期,某短视频平台掀起#默片挑战赛#热潮,年轻人争相模仿黑白电影中的夸张表情。令人意外的是,点赞最高的并非当红明星,而是网友复刻的卓别林经典动作——那个用竹杖挑起破礼帽的瞬间。

4月16日,是这位喜剧大师诞辰135周年的纪念。我们突然发现:那个在胶片上跳舞的流浪汉,从未真正离开。

1930年代的好莱坞如同沸腾的造梦工厂,嘉宝的冷艳、盖博的风流、赫本的灵动在银幕上交相辉映。

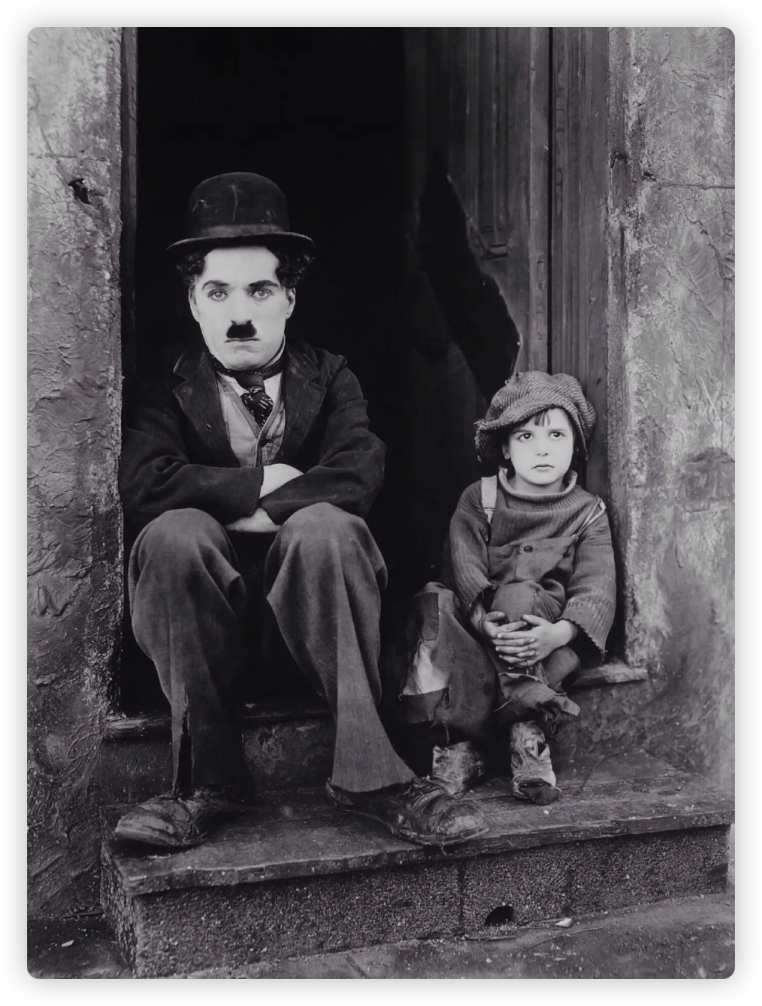

但在镁光灯照不到的角落,总有一个穿着破西装的身影:他踩着鸭子步穿过机械轰鸣的工厂,对着面包店橱窗吞咽口水,把一朵蔫玫瑰别在流浪女孩的鬓角......

他就是,查理·卓别林!

在那个默片时代,他用肢体语言,在商业帝国的喧嚣中,固执地讲述着小人物的悲欢。

l“人生近看是悲剧,远看是喜剧。”——查理·卓别林

1889年,卓别林出生于伦敦一个破败的演艺家庭。

父亲酗酒早逝,母亲因精神疾病被送入疗养院,8岁的他被迫流浪街头,靠卖花、打零工为生。

童年的饥饿与孤独,成为他日后创作中“小人物悲喜”的底色。

12岁加入兰开夏剧团,他首次登台扮演一只“瘸腿猫”,滑稽的表演让观众捧腹,但对卓别林来说,却是底层生活的无奈。

1913年,卓别林远渡重洋,签约好莱坞启斯东公司。

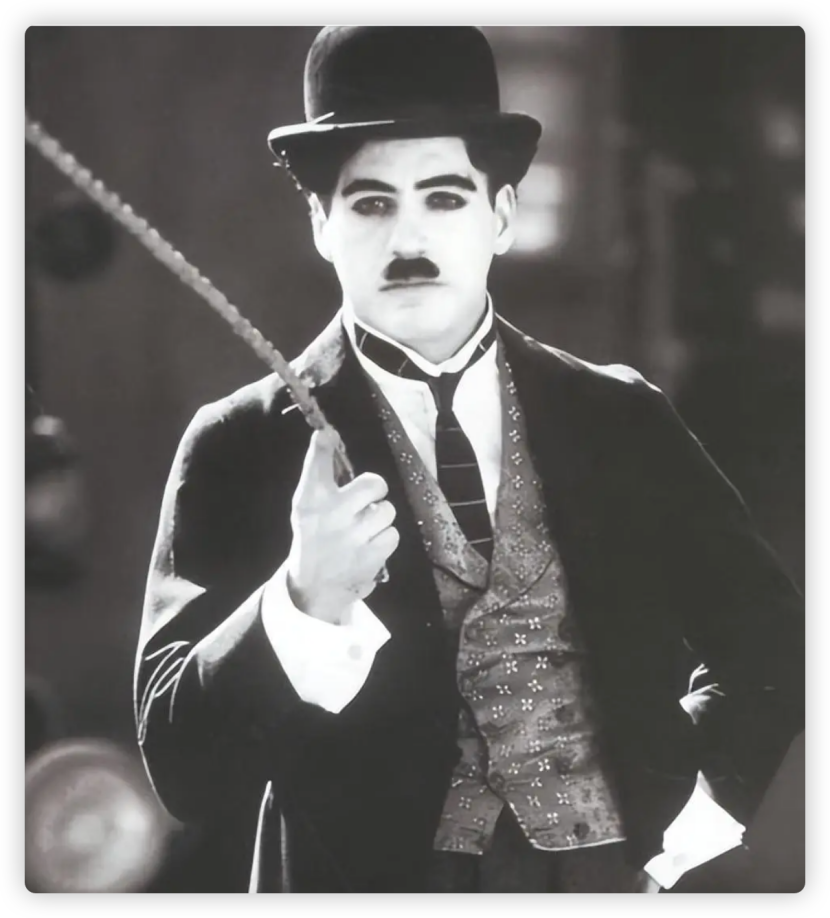

次年,他在短片《阵雨之间》中创造了经典的“流浪汉夏尔洛”:破礼帽、小胡子、肥裤子,手持竹杖,迈着企鹅般的蹒跚步伐。

这一形象迅速被观众所拥抱,然而,这一成功却是一次服装间的偶然错搭。

“流浪汉夏尔洛”的形象因“滑稽中透着心酸”而风靡全球。

卓别林曾说:“夏尔洛的笨拙,是对这个机械时代最温柔的抗议。”

l与爱因斯坦的“跨界友谊”

1931年,卓别林与物理学家爱因斯坦在好莱坞初次见面。

爱因斯坦感慨:“你的艺术无需语言,却能征服全世界。”

卓别林幽默回应:“您的相对论无人能懂,但全世界依然敬仰您。”

两人惺惺相惜,这段友谊成为科学与艺术交融的佳话。

“我用喜剧对抗世界的荒诞。”——卓别林

l《淘金记》(1925):饥饿中的诗意

影片中,卓别林将皮鞋煮成“圣诞大餐”,用叉子优雅地卷起鞋带,仿佛品尝意大利面。

这一幕灵感源自19世纪淘金者的真实故事,他用夸张的肢体语言,将生存的残酷化为黑色幽默。

配乐《野蜂飞舞》更以急促的旋律烘托出饥饿的疯狂,让观众笑中带泪。

l《城市之光》(1931):哑剧的巅峰

当失明的卖花女误将流浪汉认作富翁,卓别林选择了沉默。

他用一枚硬币轻触她的手心,转身离去时背影佝偻——这一刻,无声胜有声。

影片上映时,有声电影已成主流,但卓别林坚持用肢体语言诉说深情,最终收获票房与口碑的双重胜利。

l《大独裁者》(1940):笑声中的勇气

在战争的烟火笼罩下,面对纳粹威胁,卓别林自编自导自演了这部讽刺希特勒的电影。

片中,他扮演的犹太理发师在“地球仪芭蕾”一幕中,用舞蹈戏谑独裁者的野心。

影片上映后,他收到死亡威胁,却坚定表示:“独裁者会死去,但自由永不灭。”这段7分钟的结尾演讲,至今被视为反战宣言的经典。

l婚姻中的“少女情结”

卓别林的情史比电影更跌宕。

16岁的第一任妻子哈里斯谎称怀孕骗婚,畸形儿夭折后两人反目;

第二任妻子格雷15岁怀孕,离婚时指控他“与全好莱坞女星有染”;

直到54岁迎娶18岁的乌娜·奥尼尔,他才找到归宿。这段相差36岁的婚姻持续34年,育有8个孩子。

卓别林坦言:“我对青春有种执念,或许因为我的童年从未真正活过。”

l“血检案”与政治迫害

1943年,女演员琼·拜瑞指控卓别林是私生子之父。

尽管最终血检证明非亲生,他仍被迫支付巨额抚养费。此事推动美国立法承认血检证据。

更为严峻的是,因《大独裁者》针砭时政,他被FBI列为“共产主义者”,1952年流亡瑞士,直至20年后才返美领取奥斯卡终身成就奖。

l与迪士尼的恩怨

1937年,卓别林力挺好友迪士尼制作《白雪公主》,甚至提供《摩登时代》的财务数据助其定价。

然而十年后,迪士尼却在国会听证会上指认他“亲共”,加速其被驱逐。

卓别林苦笑:“好莱坞的友谊,比我的哑剧更荒诞。”

1977年圣诞节,88岁的卓别林在瑞士家中安详离世。

葬礼上,妻子乌娜播放了他最爱的乐曲《微笑》:“微笑吧,即便心在痛……”

死后,他的遗体曾被盗墓贼劫持,最终与三把椅子、一根竹杖一同长眠——而这些道具,曾陪他演绎了无数小人物的悲欢,给无数人带来共情和感动。

今日重看《摩登时代》,流水线上的工人被齿轮吞噬,仍对流浪女孩露出微笑。

卓别林用一生证明:真正的喜剧,从不是逃避现实,而是直面苦难后依然相信光明。

正如他所说:“当我开始爱自己,我才明白,所有痛苦都在提醒我——活着,就要忠于本心。”

“大师已逝,笑声永存。”