1983年6月,广州市象岗山的一个普通施工队在进行路基建设时,意外发现了一个巨大且深不可测的洞口。

这一发现立刻吸引了周围居民的关注,且随着事件的传播,不少人都猜测这或许是日本人在二战期间,为了藏匿战争掠夺的财富而挖掘的藏宝洞。

但随着考古学家的到来,这一猜测很快被推翻,且专家们发现,里面的东西价值更甚宝藏。

那么,无底黑洞里究竟是什么?为何价值更甚宝藏?

神秘洞口

神秘洞口1983年6月,广州市象岗山的一个施工队进行道路建设工程过程中,意外挖掘出一个巨大的洞口。

这个洞口深不可测,且洞口宽大而深邃,光线无法穿透其深度,仿佛无底,令人不寒而栗。

随着这个发现的传开,周围的居民纷纷涌向现场,争先恐后地猜测着这个洞口究竟藏匿着什么。

“这一定是日本人留下的宝藏!当年日本侵华时,抢走了无数财富,这个洞口肯定是他们藏匿宝物的地方。”

一个年长的男子挤在前排,他的声音充满了激动与确定。

这样的猜测也获得了很多人的认同,毕竟,日本侵略中国期间,确实有过大量的财富掠夺与战利品储藏的可恶行为。

而且,广东作为二战时期的一个重要战区,关于日本战利品被隐藏在此的故事早已在民间流传。

随着好奇心的推动,越来越多的人前来围观,甚至有些胆大的人开始试图用绳索下去探查。

这些未经允许的冒险行为,迅速引起了当地政府的关注。

很快,广州市文物局接到了报警,通知称有一处疑似历史遗迹的地方需要立即封锁并进行调查,考古专家也随即赶到现场。

刚开始,专家们也未能完全确认这个洞穴的性质,因为以当时的考古技术来说,凭借现场的简单目测,无法准确判断它到底是一个天然的洞穴,还是人工挖掘的遗迹。

因此,文物局和专家们决定采取谨慎的步骤,首先封锁现场,以防止过多的民众涌入,同时准备好专业设备进行进一步的勘察。

初步发现

初步发现在专家的指挥下,工作小组准备了必要的工具与设备,他们携带了专业的探照灯、绳索、吊篮等装备,以保证每一步都能稳妥而又精准地推进。

绳索开始缓缓下垂,专家们一人一组,依次挂上吊篮,通过这条“生命线”慢慢下降。

随着身体逐渐远离地面,周围的光线变得越来越昏暗,专家们通过强光手电,不断照亮四周,但由于深度的增加,光线似乎也被迅速吞噬掉了。

专家们小心翼翼地一寸一寸地下探,之后洞底的景象渐渐浮现。

在一片混乱的沙石中,几块巨大的石板显得尤为突出,它们没有任何规律地堆砌,仿佛是被人为放置的一种古老结构。

随着专家们逐渐深入,他们发现了更加惊人的痕迹。

在石板之间,零星散落着一些古代物件,虽然大部分已经残破不堪,但其中的一些玉器和青铜器的碎片,仍旧保留了部分细致的工艺。

专家们迅速做出判断,这些物品无疑属于一种早期文明的产物,年代远远早于日本侵华时期。

这一发现令人兴奋,但专家们更为震惊的是,随着他们深入探查,他们在洞底的另一端发现了一个封闭的石门。

石门显然并非自然形成,门上的图案和雕刻深深吸引了所有人的注意,专家们还惊讶地发现这些雕刻的图案并非他们所熟悉的传统汉字或符号,而是一种古老的文字。

这些文字显然承载着某种文化的印记,而这种文化与秦汉时期的文字风格有着明显的相似之处。

不过,石门虽然引人注目,但它的开启成为一大难题,因此他们决定暂时停止进一步的深入调查,准备带来更为专业的设备和团队。

深入古墓

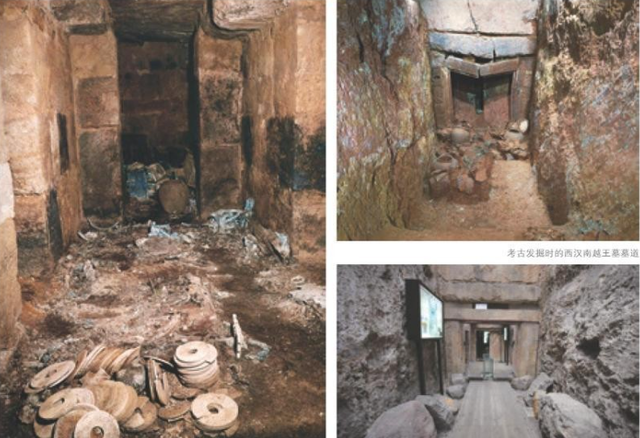

深入古墓在前两次的探索后,专家们的心中充满了兴奋与忐忑,石门的存在已经预示着这座古墓的非凡,而随着探索的进一步深入,他们的预感也逐渐得到了验证。

他们首先进入的是墓道的前部分,这里的设计与布局不同于一般的墓葬,墓道并不宽敞,但却异常的整齐,四周被密密麻麻的石墙环绕。

石墙上雕刻着繁复的图案,那些图案的线条和形状明显显示出一种古老文明的印记,考古学家们还发现这些图案中融合了许多中原与岭南文化的元素。

这让他们更加确信,这座墓的主人必定不是普通的地方官员,而是一个身份非凡的人物。

随着他们继续深入,墓道的两侧开始出现了成排的陪葬品。

这些陪葬品并不像一般墓葬中那样零散,而是有条理地排列着,彰显着墓主生前的高贵与威严。

在墓道的左侧,专家们发现了大量的青铜器,铜鼎、铜币、铜刀、青铜镜等物品无一例外地被精心保存着。

在右侧的陪葬品中,专家们发现了大量的玉器,玉璧、玉佩、玉环等物品的排列有着明显的规矩,它们被细心地安放在一个个小型石龛中。

最令专家们震惊的是,在其中一块玉璧的背面,他们发现了一些奇特的符号。

这些符号与墓道墙壁上的图案相似,证明了这些玉器并非简单的装饰物,而是与墓主的身份和宗教信仰有着深刻的联系。

之后,经过长时间的勘察与研究,考古学家们再次遇到了一道石门,那是通往主墓室的石门,但此时,洞中东西价值已经更甚宝藏了。

经过慎重的操作,石门终于被小心地打开,门后的一切令在场的专家们都不禁倒吸一口冷气。

石门背后是一间宽广的墓室,这个墓室的布局与其他墓葬的主墓室不同,它的整体设计仿佛是一座微型宫殿。

墓室的四周被精美的壁画装饰,这些壁画记录了墓主生前的重大事迹,从战斗到宴会,从祭祀到旅行,每一幅画都栩栩如生,仿佛将墓主的生活场景一一呈现。

墓室的中央,还静静地躺着一具棺木,棺木周围堆满了各式各样的陪葬品,这些陪葬品的规格远远超出了普通贵族墓葬的标准,显示出墓主的非凡地位。

棺木的表面由精细的木雕装饰,雕刻着各种象征长寿和尊贵的图案,而在棺木旁边,专家们还发现了一些金银珠宝,这些珠宝的价值无法估量,足以证明墓主生前的富贵。

然而,最令专家们震惊的是,在棺木旁边的一个小型石龛中,他们发现了一块古老的金印。

这块金印的底部刻有“文帝行玺”四个字,这块金印是南越王朝的重要象征,而通过它,专家们终于确认了墓主的身份——这座墓的主人竟然是南越王国的第二任皇帝,赵胡。

墓主身份揭晓

墓主身份揭晓赵胡,或称赵眜,是南越王国的继任皇帝,他的父亲赵佗统一岭南后,建立了南越王国。

尽管南越一度成为汉朝的藩国,但在当时的历史背景下,它拥有相当独立的地位。

赵胡继位后,延续了父亲赵佗的政策,且在位期间,不仅继续推进南越王国的疆域扩张,还加强了与中原地区的联系。

可以说,他的墓葬,随着这次的发现,揭示了南越王朝的不为人知的一面,也为历史学家们重新解读这段被遗忘的历史提供了宝贵的实物证据。

随着金印的发现,赵胡的身份得到了确凿的证明,而更让专家们感到惊讶的是,这个墓葬的形式和出土的文物,远超他们的预期。

墓室的东侧和西侧,专家们发现了数个耳室,这些耳室里陈列着许多生活用品、器具、以及陪葬用的乐器和武器,展现了南越王朝的繁荣。

特别是在东耳室,专家们发现了几件保存极为完好的编钟和酒具。

编钟作为中国古代乐器之一,其独特的音色与形态,不仅是古代宫廷音乐的重要组成部分,也是王权与财富的象征。

这些随葬品中还有很多玉器,其中一件雕刻精美的玉璧,引起了考古学家的注意。

玉璧的背面,铭刻着一些符号,这些符号与墓道中的图案相似,玉器的特殊性,也展现了南越王朝在珠宝、玉石等工艺方面的高度发展,同时也象征着赵胡在生前的尊贵身份。

但最令专家们为之一振的是,他们在墓室的最深处发现了一个被封存的小龛。

龛内存放的是一件极为珍贵的遗物——一把精致的铁剑,剑的表面虽然生锈,但经过细致清理后,专家们惊讶地发现,在剑身一侧刻有九颗印章的痕迹,这正是南越王朝的特征之一。

这些发现让专家们更加确信,赵胡不仅仅是一位平庸的地方统治者,而是一位拥有极高权力和深厚文化底蕴的帝王。

随着进一步的研究,专家们发现赵胡的墓室中还有大量未曾翻动的文物,其中不乏一些未曾见过的书籍和文献。

这些书籍和文献中或许蕴含着更多关于南越王朝、赵胡及其时代的秘密。

而当专家们最后一次巡视墓室时,他们站在这个充满历史气息的地方,感慨万千,因为在这座墓葬的深处,埋藏的不仅是赵胡的遗体,还有南越王朝的兴衰变迁。

只能说,南越王墓穴的发掘,更多关于南越王朝的历史谜团将被解开,而这一切,都始于这座位于广东象岗山的古老墓葬。

这一发现,不仅让广东历史的文化面貌得到了全面重塑,也让南越王国重新进入了中国历史的视野。

同时,这个发现比藏宝洞价值更是一点也不夸张。

最后,值得一提的是,2014年,西汉南越王博物馆建成并全面对外开放,也有了让更多人了解这一历史的机会。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!