本文登载在连环画报2019年1期24页

编者:贺友直先生是中国美术界杰出的画家,是中国连环画界引以为豪的“大师”。贺友直先生1949年开始画连环画,后在上海人民美术出版社工作,1980年到中央美术学院任教,任职中国美术家协会连环画艺术委员会主任、上海美术家协会副主席等。60年来,贺友直先生创作了许多优秀的连环画作品,《火车上的战斗》获1957年全国美展一等奖;《山乡巨变》获第一届全国连环画评奖绘画一等奖,被称为中国连环画史上里程碑式的杰作;《白光》获第二届全国连环画评奖绘画一等奖。另有《十五贯》、《朝阳沟》、《皮九辣子》等获全国奖。贺友直先生共创作了连环画作品百余本,对我国的连环画创作和线描艺术作出了重大贡献。除绘画之外,贺友直先生还将自己几十年艺术生涯中的绘画心得和创作体会以文字的形式记录下来,交流予同道,讲授给学生。这些出自老艺术家之手的珍贵的文字资料,成为连环画艺术领域中不可多得的创作理论,它们凝聚着贺友直先生的智慧和心血,是真知灼见的积累,是艺术才华的结晶。对于从事绘画创作乃至造型艺术门类的后学之辈,它们无疑是一笔极其宝贵的财富。我们从本期开始将连续刊登选自《贺友直说画》(上海人民美术出版社出版)一书的有关连环画创作的章节,为读者提供典范的连环画创作理论,并借此机会向一直以来对《连环画报》予以厚爱并鼎力支持的贺友直先生表示崇高的敬意和真挚的感谢。

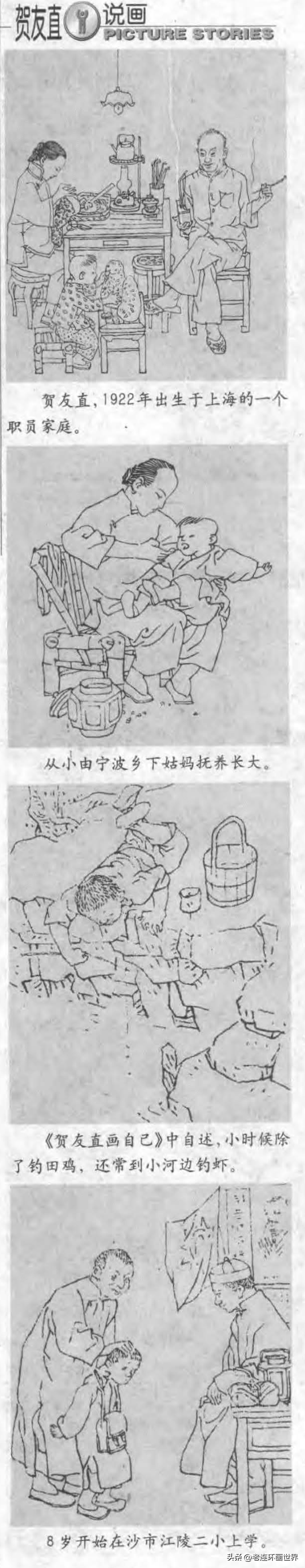

一、经历

我小的时候,因为母亲去世早,寄养在浙江农村姑妈家里,直到1937年小学毕业,大部分时间是在农村度过的。看过我的作品的同志认为,我比较适合画农村题材的连环画,这和我在农村度过的那段时间是分不开的。1937年我小学毕业,这年爆发抗日战争,因为父亲失业,我也就失学了。1938年,我来到上海,先在亲戚开的小铁工厂做工,后到印刷厂当学徒,对于最下层的工人生活有切身的体会。后来由于一点小事被工厂开除了,又到乡下当小学教员。还在国民党军队里当过一年兵,对旧军队的反动性、腐朽性也有所认识。这些经历,对我后来的创作都有一定的影响。

我在八九岁时就喜欢画画,在学校里美术课是最好的。我画画的兴趣一直没有衰退,即使在学徒的时候也偷着用印刷油墨瞎涂。在旧社会,我这样的人,想正规地去学画根本没有条件,要从事美术工作就更难了。美专的学费非常高,没有高中文凭也进不去。我画连环画是从解放后开始的,那时侯并没有明确的目标,只觉得这是混饭吃的一个门道。1952年参加工作,30年来,大约画了五六十本连环画,有好几千幅,如果把插图画稿等都加起来,恐怕有上万幅了。

二、转折

我从事连环画创作以来,画的东西不少,中间有一个转折点,或者说是一个飞跃,就是创作《山乡巨变》。画《山乡巨变》以前我什么都画,这有好处,好处是实践的机会多,接触的题材广,逼着你,对不同的题材去用不同的方法来表现,你一定要在表现手法和技法上去摸索些新门道另外的一面是;什么都画,精力分散,五花八门,很难形成自己的风格。

为什么我在《山乡巨变》里有一个转折,一个飞跃呢?我想是有其内因和外因的。《山乡巨变》表现的是江南农村,尽管它是湖南的,我是浙江的,但很多地方相像,它那些人物我很熟悉。表现那些人物身上的老的旧的东西,以及从旧到新的变化过程,我很感兴趣,琢磨得准。尤其原作者周立波同志写得很细腻、很风趣、很幽默,这跟我的性格、我的艺术趣味比较接近,我喜爱这个作品,这是内因;1959年在上海集中了一批人画历史画,其中有很多画中国画的老先生,在这以前,我很少接触中国画,不懂,也不感兴趣,后来接触了这些老先生,受了他们的影响,同时建国十周年时出了大批好书、好画册,从中得到不少启示,这是外因。

《山乡巨变》一共画了三稿,第一次推翻,第二次又推翻,第三次才定下来。第一次画的稿本是有明暗的,画好以后,我自己也觉得我画的这个东西不像周立波同志的原著和在湖南农村所感受到的情调气氛。领导当然也通不过。于是我就再到湖南去,去了几天跑回来又画了一遍,还是不行,很苦。后来感到总是自己关起门来苦思冥想不行,于是看了些中国传统绘画,如《清明上河图》《明刊名山图》《水浒叶子》等。从《清明上河图》里,我发现它的视平线在画的外面,是俯视的,看见的东西多,适合于线描表现。我原来用的视平线很低,仰视的,前面一个大人一挡,后面就没有东西了。我又从陈老莲的画中学习他的衣纹处理,试着用白描的方法画了几张,请领导去看。虽然我算不得千里马,领导却有伯乐的眼力,一看我几张铅笔稿马上就肯定下来了,说你就照这个路子画,这样画就对头了。

后来我才懂得连环画表现一个文学作品,除了表现主体思想、人物思想感情以外,还要表现一种感觉,就是说你用什么样的艺术语言,能不能充分表现你对作品的感觉。我用白描和这样的构图处理,把湖南农村那个时候的面貌,那个时候的人所给我的感觉,比较充分地表现出来了,算是达到了预期的效果。搞创作会有这样的怪现象,按理说应该先有认识,然后出来作品,但有时是作品先出来了,以后才慢慢领悟,得到较明确的认识。

三、风格

风格的形成离不开两个偏爱:一是你对生活的某一方面的偏爱,二是你对艺术的某一方面的偏爱。这两个偏爱加在一起的时候,就会表现出你反映的题材范围和艺术上所追求的东西都具有较明显的特色,你的风格也就慢慢形成了。风格是自然形成的,不是说今天想起它就召之即来,来之能用,没有那么简单。有人总是今天用这种方法尝试尝试,明天又用另一种方法摸索摸索,以为那样就可以找到一种风格,其实,这仅仅是画画方法上的变化。当然也应当承认这种变化可以是风格形成的一个过程,或者说是构成风格的一个因素,但一种方法并不是一种风格。

有的青年同志问我,怎样才能形成自己的风格?这个问题确实不好回答,也没有固定的模式。不过你可以通读一下从古到今的绘画作品,从顾恺之到任伯年,做一些研究比较。你对哪个时代、哪个作者的作品和画风最感兴趣,你就在技法上、表现手法上从他那里学习借鉴。结合今天生活中你最感兴趣的题材内容去进行创作,朝这个路子走一下试试看,或许有所获益。至于有的连环画作者,有一定的创作经验了,也取得了相当的成就,就不要再这个画画、那个画画,而是大体上定一个题材的范围,敏锐地去捕捉“触机”(即最能发挥、最有东西可以挖掘、最有可能探索创造新的表现手法的题材),并集中力量去寻找具有特色的表现手法,到那时候,水到渠成,你的风格就形成了。

贺友直自从画《山乡巨变》开始,不仅形成了自己的个人风格,并使该作品成为了连环画史上的里程碑,在中国的整个美术界影响深远,至今仍是连环画爱好者热情追捧的藏品。

四、表现生活

我自从画了《山乡巨变》以后,在连环画创作上开了一个窍,懂得了刻画人物要讲究细节,造型要讲究形体,构图要讲究形式,画面要讲究意境,线条要讲究疏密、节奏、旋律,等等,不过最终还是为了表现生活。

目前,连环画作品有三种情况:一种是表现生活的;一种是表现技术的;一种是等而下之的(这种仅是抄袭别人,没有什么创作意图)。后者不必说了,我主张第一种表现生活的。技术当然很重要,没有技术就不可能成为完美的艺术品。要表现好人物、表现好主体思想,不掌握一定的技术是表现不充分的。有的同志从开始画画起到现在,还是那个样子,长进不大,要是仅从技术上来说,是有提高,但作品水平并没有上去,原因就在于没有着重去表现生活。我开始画画,什么都不懂,素描、解剖、透视都没听说过。创作时就是画一个故事,看了故事内容,眼睛一闭,琢磨这个人怎么画,那个人怎么画,怎么画才能说明这个故事。我就是这样开的头,这样开头有个好处,比较注重表现人物生活。“先人为主”对于一个人的发展往往是很起作用的。搞创作也是这样,一开始就注重主体人物的刻画,即着眼于想象和构思,培植了这样的创作思想之后,在创作上就必然会朝着这条路子走开去。我从自己实践的体会,这样的开头是对路的。当然我也有过对某个人物生活不熟悉,表现不了的时候,就在技术上想个点子遮掩过去,这是自欺欺人,是不足取的。搞创作,就应该把出发点放在表现生活、表现主体思想、表现人物上,不要把鼓点子打在技术上。

五、事业

画连环画曾经是让人看不起的,没有社会地位。但创作一本连环画的劳动强度很大,是绘画中一种重体力劳动。我因为画了三十多年连环画,对连环画有了感情,尽管体力渐渐衰退,还是不愿退下阵地。有个同志对我说:“贺友直,你马上就要退休了,退休还画连环画?可以改行画国画嘛!”那意思是可以改行画点高级的东西了。我听了以后,除了感激他对我的关心外,也有点不以为然。难道连环画就真是那么低级吗?一种艺术作品格调的高低,并不取决于表现形式、幅面大小、工具材料这些因素。国画能画连环画,油画也能画连环画。油画在油画那里是高级的,油画用到连环画上就低了?这是不合逻辑的。我认为连环画应该有它应有的地位,这才是正确的。你不必把它说得太高,也不必把它贬得太低,它应该起它自己的作用。它有悠久而光辉的传统,它有广大的读者,它有庞大而充满生气的创作队伍,它有提高发展的良好的条件,因之它的前途是无量的。我认为凡是连环画队伍中的一员,都应该有这样的认识和信心。

诚然,我们今天的连环画不是说已经达到很高的水平了,不能再提高了,正相反,汉代的石刻,有的是连环画;敦煌壁画里面的经变故事,是很好的连环画;明、清版画(小说插图)也是一种连环画,我们今天的作品,除了它的思想内容外,从作品的艺术性来讲,不一定能超过古人。问题是我们今天的连环画作者,是不是有雄心大志,肯不肯下工夫(今天是社会主义社会,有这个条件),创作出高水平的有时代气息、有民族气魄的作品来,让它永远站住脚?所以说,我们今天对连环画,不是轻视它的问题,而是重视得还不够的问题;不是它画不好的问题,而是我们在创作上用的工夫还不是很足的问题。作为一种艺术形式,你有你的特点,我有我的特点;你有你的语言,我有我的语言。连环画的艺术语言和特点,其他绘画形式无法取代,它有许多的学问,需要我们深入地去探讨和认识。

六、学习

学习要有方法,特别是自学,尤其如此。我的学习方法主要是理解。我学别人的东西,理解了以后,我就能拿过来化为自己的东西。理解什么呢?理解造型的原理,理解技法的原理,理解生活现象的内在规律和相互之间的关系。我不主张画连环画只学连环画。就是说你在学习技法的时候,应该学得多一点、宽一点、高一点。连环画上的某些技法也是从老祖宗和别的地方学来的。再学它还有什么意思呢,古人说:“取其上,得其中;取其中,得其下。”当然连环画也可以学,而是偏重学某一家的表现手法。

学习传统如何用于现在?怎么古为今用?主要是学习前人处理对象的方法,而不是照搬他们的形式。如学陈老莲,学他造型的特点,他怎样把对象典型化,他很讲究形体,形体很夸张,形体的形式感很强。你学这些东西要弄懂造型的道理;学习他衣纹的组织、疏密的处理、装饰性等,要领会其中节奏、韵律的道理,这样他的方法就成了你自己的方法了。学习古人不仅是学习古人技术上的东西,还要学习传统绘画表现生活和处理题材内容上的特点,如李公麟画的《牧马图》,画了许多马,一层一层,姿势各种各样,有跑的、卧的、打滚的、撕咬的…………十分丰富。这是我们中国人民自己民族的艺术欣赏习惯,喜欢看故事情节。《清明上河图》也是这样,有看头:一条街,一个摊,一个门,门里头还有东西,一个窗,窗里头还有玩意儿。古代艺术家这样的描绘,正是反映了这种欣赏要求,这些东西应该得到尊重,应该继承,它和技法是一致的东西。

七、背动作

过去从小学到中学都要求背课文,只有熟读才会背得出来。画连环画对人物动作也要能背,要背就得读,“背动作”首先得“读动作”。我总结出这么两句话: “光看不想难留印象,仔细想想常记难忘。”归根结底就是理解。为什么叫“读”呢?因为人想一件事物,是通过语言来想的。语言是表达思维的工具,没有语言就难以形成思维的概念。当你在仔细观察对象时,随着目光的移动,跟着在脑子里就读起这个对象的每个部位的特征来了:如“四方脸”、“大眼睛”到“这个人是胖的”等,这就把对象的特征用语言抽象概括出来了。我在上海有一天上班的时候,看到两个男女青年,大概是对象,还没结婚,好像不在一个单位,上班前约好了见面,谈点什么问题。男的推自行车,车在人行道下面,人站在人行道上面,身体是一个倾斜的形状,靠着一棵树,女的站在他对面。我在一旁看,这个场面非常生动。我把它读了一遍,将其神态动作记住了。有趣的是两个人并没有什么大的动作,只有那女孩子的脚,在地上微微滑动的小动作,很有情调。如果我要画这样的情节,表达那种甜蜜的、微妙的心理,因为曾经“读”过这样的情节和形象,一般说是能够把它“背”出来的。

对于自然景象也是如此。比如你从学校出去,到王府井大街,要转几个弯,一路上两侧有哪些店铺,一些建筑有什么特征,它们的形状怎样,等等,你不仅看在眼里,并自己想想,认真“读读”。这样经过几遍,就能把这条路上的情状基本上记住并背得出来。由此,我还看上中国画构思上的一个特点,比如有幅画是描绘西湖十八景,在尺幅不大的一张纸上,通过其透视处理的特殊手法,一处不漏地把西湖地区的名胜古迹全部画出来。我是体会到画家在构思时,脑子里的活动一定即是像游人足迹一样,先从湖滨开步,过断桥,到平湖秋月,上孤山,下西岭…………也就是说,他当时是顺着足迹在背地名、特点及各处相互的方位距离。这样把想的语言落到纸上,一张具体而形象的画面就出来了。这样的画,我认为不是“看”了画出来,而是“想”了画出来的,由此,我感动“看时读”和“画时背”是观察对象和表现对象的一个重要的方法。

八、人贵有自知之明

这里既然是谈我自己,当然要说我的优点和长处,可供参考;同时也应该说我的缺点和短处,也可供参考。从学习角度来讲,人家的优点缺点都可以学习和借鉴的,它是一个事物的两个方面。

人贵有自知之明,要能正确地估量和认识自己,严格地解剖自己,才能不断提高。我的主要缺点是什么呢?我认为一是文化水平低,二是跟着而来的文学修养差。我画过一个作品,叫《孔雀东南飞》,这首古诗写得很朴实,有很高的文学价值。那么,我怎样把刘兰芝这个人物画好,把焦仲卿、刘兰芝这对夫妻最后的悲剧画好,追求一种什么样的意境和情调呢?我自己就那么点水平,格调就那么高,要求在作品中表现出很高的水平和情调是不可能的。同样,我们到现实生活中去,你想把看到的现象提到一定的高度,来反映今天社会某一些事物的本质,如果你没有那个修养,不是视而不见,就是反映出来很平庸,甚至出偏差。所以说,一个画家的修养不仅是艺术修养,还要包括文学、政治、哲学、道德品质等各方面的修养。我各方面修养都不高,所以,我这个“演员”只会演比较风趣的、世俗的旧式人物,其原因就在这里。

我讲这些,是为了说明我们看自己的作品,不要总是自我陶醉,要经常想到自己的致命弱点。有位同学对我说:“今天又是语文课,学古文,又没时间画画了。”我听了这话,觉得这样理解是不对的。事实上,如果不提高各方面的修养,你的技术也是提不高的。认识很低而技巧却很高,这种情况是没有的,眼高手低是合乎常理的,手高眼低是不存在的。我想,就是在技巧方面要想提高的话,也要先提高认识,一定要眼比手高。

梅兰芳在他的《戏曲经验谈》里有这样一句话:“我每唱一出戏,即使我唱过多少遍,很熟了,我也是当做一出生戏唱。”这话对我很有启发。我曾想刻一方图章,叫“求生不易”,确是求生不易。我们就怕拿出来的东西老是那么一套,以不变应万变,画什么东西都用这套方法,最忌讳的就是这一点。

风格形式是不容易的,有自己的风格当然很好。不过,弄得不好,风格形成的同时,往往也是定型止步的开始。你有风格了,很得意,很自满,每次出场都耍那一招,日久天长,也就陈旧了。我现在就很痛苦,因为我定型了,很难跳过去。有的时候就像船行到礁滩一样,左躲右闪,拼命地避。或设想得很好,该用什么形式去表现,但由于技术素养不全面,拿不出来,只好绕道走,绕来绕去,又回到老路子上来了。搞创作遇到这种状况是很痛苦的。

最后,我还要说明一点,上面我所谈的仅是我个人从事连环画创作生涯的经历与体会,有些提法不一定恰当,尤其不能当做一条什么“道路”供人遵循。从成败中得来的一点甘苦和认识,如果能给年轻的连环画作者们带来些许裨益,就是我最大的欣慰了。

贺友直的速写充满了生活的情趣。画家自认为不擅长画速写,但从画家的速写作品中,可以看到他更注重记录细节表现生活,使速写为创作服务的目的更明确。