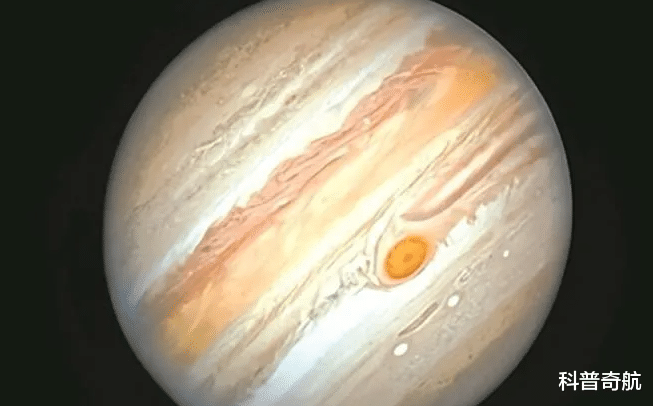

木星是太阳系八大行星之一,属于气态巨行星,体积是地球的1300倍。每当我们提到木星,就离不开木星大红斑。据悉,大红斑的外围风速达640千米每小时,相当于地球上12级台风的5倍。

1664年,英国科学家罗伯特・胡克通过自制望远镜,首次记录到木星表面的红色斑点,这是人类对大红斑的最早观测。

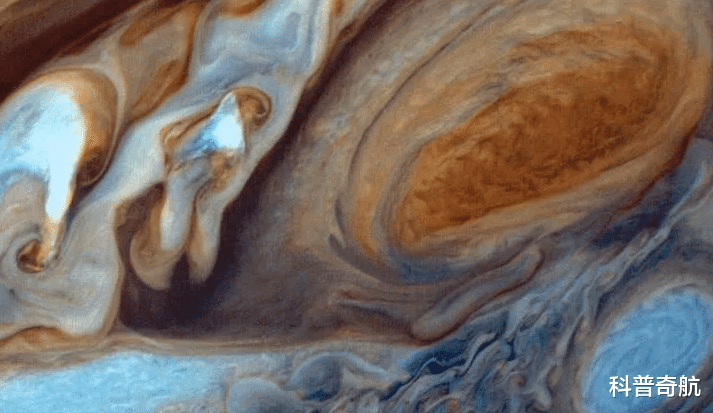

300多年后的2016年,朱诺号探测器近距离飞掠大红斑,首次拍摄到其核心区域的高清影像。

一个直径约1.6万公里的椭圆形风暴中,暗橙色的云带以逆时针方向快速旋转,中心耸立着高达8公里的云塔,其规模足以容纳3个地球。

哈勃望远镜2023年的最新观测显示,大红斑的直径比19世纪缩小了40%,但深度却增加了一倍,达到300公里以上。这种“瘦身变深”的变化,暗示着大红斑内部的能量机制正在发生转变。

尽管大红斑已经持续了数百年,但其缩水趋势却引发了科学家对“风暴消失”的推演。如果这颗“木星之眼”最终消失,将对太阳系产生怎样的影响呢?

木星磁场强度是地球的20000倍,其根源在于内部的“金属氢发电机”—— 液态金属氢在高压下呈现导电状态,高速流动时产生强大电流,形成全球性磁场。

大红斑下方的深层大气中,存在着直径数千公里的液态金属氢漩涡,相当于磁场的“火花塞”,为木星磁层贡献了约30%的能量。

如果大红斑消失,这个漩涡结构将随之瓦解,导致液态金属氢的流动速率下降18%。直接后果是木星磁场强度减弱15%-20%,磁层范围收缩约30万公里。

木星磁场减弱,会导致太阳风粒子更易进入太阳系内侧,地球电离层扰动频率增加,可能引发高频通信短暂中断。

作为占太阳系行星总质量70%的“行星之王”,木星的大气运动是太阳系角动量分布的重要平衡因素。大红斑作为木星最大的大气涡旋,其消失将导致木星大气的角动量重新分配,影响整个太阳系的动力学系统。

土星、海王星的风暴系统,可能因木星引力场的细微变化出现周期性紊乱。例如,土星大白斑的爆发周期可能从30年延长至35年,风暴规模将缩小12%。

而且,木星引力的轻微变化,会使小行星带内侧约1%的天体轨道偏心率增加,导致近地小行星接近地球的概率上升5%-8%。

未来的时候,木星大红斑是否真的会完全消失,还是一个未知数。不过当我们担忧它是否会消失时,其实更应该珍惜这个持续数百年的“自然实验”。它让人类得以窥见在不同物理条件下,行星大气是如何书写属于自己的“气候史诗”。