在《甄嬛传》中,最让人揪心的情节莫过于雍正逼迫甄嬛毒杀果亲王。雍正给了甄嬛一个残酷的选择:要么亲手毒死果亲王,要么自己丧命。面对这样的绝境,果亲王为了保全甄嬛,毅然选择了牺牲自己。他毫不犹豫地饮下了甄嬛递来的毒酒,用自己的生命换取了甄嬛的生存。这一片段不仅展现了果亲王的深情与无私,也揭示了宫廷斗争的残酷与无情。

在剧集尾声,甄嬛与新登基的弘历进行了一次对话。弘历言语间流露出对甄嬛的疑虑,担心她可能支持自己的亲生儿子争夺皇位。作为深谙宫廷斗争的胜利者,甄嬛立刻领会了弘历的言外之意。她随即提议将自己的儿子弘瞻过继给果亲王,以此消除弘瞻对皇位的继承权。

弘历实际上是孝圣宪皇后(甄嬛)的亲生儿子,并非领养的孩子。

弘瞻的生母其实是刘谦妃,并非甄嬛。

弘曕是雍正的第六个儿子,生于雍正十一年农历六月十一日晚上九点到十一点之间。他的母亲是谦嫔刘氏。

果亲王允礼与甄嬛之间并无任何情感纠葛,他也并非雍正的敌视对象,反而是雍正极为倚重的得力助手。在雍正去世后,允礼继续受到乾隆皇帝的信任与重用,成为朝廷中的重要人物。

在《甄嬛传》这部剧中,有一个细节与历史相符:弘瞻确实被过继到了果亲王这一支。

让我们来聊聊历史上的果亲王允礼。在康熙时期,他并不引人注目,直到雍正临终前,特别叮嘱乾隆要好好对待他。

允礼本名胤礼,雍正皇帝即位后,为了避讳,所有皇子的名字中的“胤”字都改成了“允”。为了方便大家理解,本文统一使用“允礼”来称呼他。

在康熙年间,他过着低调的生活,远离朝廷纷争,沉浸于自然风光之中,始终未曾获得任何官衔或封号。

允礼的母亲是勤妃陈氏,她出身普通,属于汉军旗包衣阶层,父亲陈希阂担任二等侍卫一职。

在康熙统治时期,正值青春年华的陈氏,经过宫廷选秀被留用。

根据《八旗造送奏折事件清册》的记录,陈氏家族在努尔哈赤时期就已经投靠清朝,最初被编入镶黄旗的包衣牛录,随后归内务府管辖。值得注意的是,陈氏家族曾一度被提升至镶黄旗满洲,并改姓为“陈佳氏”。

康熙三十六年,陈氏诞下皇子允礼,但她的身份并未因此提升,依然保持着庶妃的地位,没有得到任何封号。同样的情况也发生在皇十二子胤祹的生母万琉哈氏身上,尽管她生下了皇子,但她的地位也没有得到晋升,未能获得嫔位的封号。这两位妃子都未能因生子而获得更高的宫廷地位。

选秀时,秀女们的年龄大多在14到16岁之间。陈氏是在康熙三十三年进入皇宫的,按这个时间推算,她应该出生在康熙十七年左右。而雍正皇帝也恰好出生在康熙十七年。因此,陈氏和雍正的年纪差不多大。

雍正的大儿子弘辉在康熙三十六年出生,但不幸幼年夭折。假如弘辉能活下来,他的年纪应该和允礼差不多。这可能就是雍正对允礼特别亲近的原因之一。

康熙五十七年,皇帝颁布了一项新规:凡是生过皇子或皇女的后宫妃嫔,只要年龄在四十到六十岁之间,都有资格晋升为嫔位。正是凭借这条规定,陈氏被册封为勤嫔。

这里再补充一下:

康熙时期,后宫的管理制度还没那么系统化,妃嫔的安排也相对简单。那时候,后宫的结构主要依据皇帝的喜好和家族背景来定,没有特别严格的等级划分。妃嫔们的地位和待遇,往往取决于她们与皇帝的关系以及她们背后的家族势力。总的来说,康熙朝的后宫制度还处于一个较为基础的阶段,远没有后来的清朝后宫那么复杂和规范。

在清朝后宫等级制度中,女性成员按地位高低依次为皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔,以及未获封号的庶妃。这些等级划分明确,体现了宫廷内部的严格等级秩序。

在雍正时期及其后续朝代,妃嫔制度逐渐成熟并形成了完整的体系。

在清朝后宫中,女性的等级划分十分明确。从高到低依次为皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔、常在、答应和官女子。这些位份不仅代表了她们在后宫中的地位,也反映了她们在宫廷生活中的权力和待遇。皇后是皇帝的正妻,地位最为尊贵;皇贵妃和贵妃则是仅次于皇后的高级嫔妃,享有较高的尊荣。妃和嫔则是中等级别的嫔妃,常在和答应则属于较低级别的嫔妃,而官女子则是后宫中最底层的宫女,负责日常杂务。这种严格的等级制度确保了宫廷秩序的稳定,也体现了封建社会的等级观念。

从这些情况可以看出,陈氏虽然为康熙生下了皇子允礼,但在宫中并不得宠。允礼作为皇子,始终未能获得康熙的青睐,直到康熙去世,他连一个基本的爵位封号都没有得到。不过,正是由于这种不受重视的处境,允礼反而避开了激烈的九王夺嫡之争。虽然没有显赫的地位,但他活得很自在,心态也很豁达。

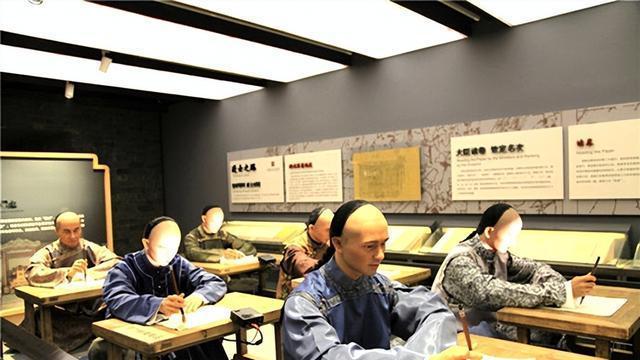

尽管允礼和他的母亲在宫中地位不高,但康熙帝对皇子们的教育极为看重。因此,允礼不仅需要研读四书五经,掌握满汉双语,还得精通骑射技艺。从小,允礼就接受了全面而严格的教育训练。

允礼自小性格开朗,头脑灵活,喜欢亲近自然,常在山水间寻找乐趣。

允礼在艺术和学术上都有深厚造诣,他不仅擅长书法,诗歌创作也颇有成就。他热衷于四处游历学习,其雕刻作品工艺精湛。尤其值得一提的是,他对藏传佛教典籍有着深入钻研,并亲自进行翻译工作。他曾编辑并刊印了《古文约选》这部著作。允礼一生坚持写作,与当时知名学者方苞、沈德潜等人保持着密切的学术交流。

与争夺皇位的兄弟们不同,允礼完全是个“游手好闲”的富家公子,整天只顾着游山玩水、吟诗作对;要不是出身皇族,他倒像个温文尔雅的文人。

不过有句老话说得好,“这边丢了,那边补回来”。允礼在康熙年间没啥名气,反而让他在雍正朝顺利躲过风头,还赢得了雍正的青睐。

《清史稿》中对允礼的描述极其简略,仅用一句话带过。

康熙四十四年,他跟随皇帝出巡塞外,从此便经常随行。

从康熙四十四年起,年仅九岁的允礼便随康熙皇帝巡视塞外,此后每年都例行陪同。这并非因为允礼特别受宠或有何出众之处,而是因为康熙皇帝习惯于带年长的皇子一同出巡,这是当时的常规做法。

在康熙统治时期,允礼始终未能获得任何形式的晋升,甚至连“镇国将军”或“贝子”这类较为基础的爵位也未曾授予他。

陈氏被册封为勤嫔时,她的儿子允礼已经年满二十一岁。

康熙去世那年,允礼已经二十五岁了。

在旁人看来,允礼在众多皇子中并不显眼,既没有张扬的个性,也不受皇帝青睐。

雍正登基后,允礼的命运出现了重大转折。随着新皇即位,允礼原本平稳的生活轨迹被彻底打破,他不得不面对全新的政治环境和身份变化。这位曾经的皇室成员,在新帝统治下开始经历一系列意想不到的变故,其人生轨迹也因此发生了根本性的改变。

在雍正帝统治期间,他迅速获得了皇帝的信任和重用。雍正帝看中了他的才能和忠诚,因此赋予他重要的职责和权力。他在朝廷中的地位迅速上升,成为雍正帝身边不可或缺的得力助手。

康熙六十一年的冬天,康熙皇帝在畅春园驾崩,隆科多当众宣读遗诏,宣布皇四子胤禛登基,即雍正帝。雍正上台后,立即着手清理政敌,其中包括他的兄弟皇八子胤禩、皇九子胤禟、皇十子胤以及皇十四子胤褆等人。雍正以严厉著称,对于任何威胁到自己统治的人,他从不手软,展现了他果决甚至有些报复性的统治风格。

皇八子胤禩最初被授予和硕廉亲王的称号,然而在雍正四年,他因故被软禁,最终在禁所中去世。

雍正四年,皇九子胤禟奉命前往西北军营,最终在监禁之地不幸去世。

雍正将皇十子胤囚禁,直到乾隆二年才得以释放。

胤禵和雍正虽是亲兄弟,但两人立场不同,导致关系紧张。雍正掌权后,直接将胤禵软禁,直到乾隆登基才解除对他的限制。

年纪较大的皇子们

皇三子胤祉和废太子胤礽关系一直不错。胤礽被废后,胤祉开始有了争夺皇位的想法。雍正皇帝对这位三哥自然不放心,结果胤祉在雍正十年时在囚禁的地方去世了。

康熙帝的第五个儿子胤祺,在父亲在位期间备受信任,掌握着重要的军事权力。尽管他本人并无争夺皇位的意图,却引起了后来继位的雍正帝的猜疑和戒备。

康熙的第七个儿子胤祐因腿部残疾,在父亲在位期间仍受到重用,掌管重要军务。然而,即便胤祐手握兵权,雍正登基后依然对他心存疑虑,未能完全信任这位弟弟。

雍正登基后,对几位年长的皇子并不放心,急需得力助手协助管理国家事务。尤其是十三弟允祥去世后,雍正身边可用的人才更加稀缺。在这种情况下,一直低调行事、不追求权势的允礼逐渐引起了雍正的注意,成为他倚重的对象。

雍正对待参与九子夺嫡的兄弟手段相当严酷,但对那些置身事外的弟弟却颇为宽厚,允礼就是一个典型例子。他没有卷入皇位之争,因此得到了雍正的善待。这种区别对待体现了雍正对政治斗争的严厉态度,以及对保持中立的皇室成员的宽容政策。允礼的经历也反映了当时宫廷斗争的残酷性,以及雍正作为统治者对权力平衡的把握。

在雍正尚未确认允礼的能力时,他并未赋予其重要职责。然而,康熙六十一年,康熙去世后,雍正立即指派允礼负责修建康熙的陵墓,允礼出色地完成了这一任务。到了雍正元年,雍正封允礼为果郡王,并让他直接掌管理藩院的事务。

允礼能够一步到位被册封为郡王,这充分体现了雍正对他的特殊器重。要知道,按照清朝的爵位制度,皇子们通常都是从贝子、贝勒这些较低爵位逐步晋升的。而允礼却跳过了这些台阶,直接从没有任何爵位的状态被提拔为郡王,这种破格提拔的举动,无疑表明了雍正有意将允礼培养成自己的得力助手和亲信大臣。这样的安排,显示出雍正对允礼的重视程度非同一般。

景陵的修缮工作做得非常出色,十七阿哥、孙渣齐和萨尔那都全力以赴,表现得非常认真负责。为了表彰他们的努力,十七阿哥被晋升为郡王。到了十六日,正式宣布十七阿哥允礼为多罗果郡王,并任命他负责管理藩院的事务。

理藩院承担着大清与蒙古各部及周边属国交往的重任,将这样关键的职务委派给经验尚浅的允礼,实属罕见。这一安排充分体现了朝廷对允礼的信任与期待。作为新人,允礼需要快速适应这一重要岗位,妥善处理复杂的外交事务,维护清廷与藩属之间的稳定关系。这一任命不仅是对允礼能力的考验,也彰显了朝廷用人不拘一格的策略。

雍正在一个月后提拔允礼为右翼前锋统领,很快又让他掌管正黄旗蒙古都统。到了七月,雍正再次下令,允礼同时负责镶蓝旗汉军旗都统的职务。两个月后,雍正还赏赐了允礼一万两白银。

怡亲王的年俸增加了一万两白银,同时果郡王的待遇也得到提升,将按照亲王的标准发放俸银和俸米。

在短短数月内,允礼不仅获得了爵位,还掌握了实权,这无疑让他感到十分欣喜。

有人可能会疑惑:雍正为何特别器重允礼,而不是他的其他兄弟?

在我看来,主要有三个关键因素:首先,...;其次,...;最后,...。这些方面共同构成了问题的核心。

允礼的母亲在康熙时期仅为嫔位,身份并不显赫,这使得允礼缺乏强有力的后台支持,对他自身的发展构不成重大影响。

雍正登基后,对昔日的政敌毫不手软。为了塑造一个兄弟和睦的假象,他特意挑选了与自己年龄差距较大的允礼作为合作对象。

第三点:允礼从未卷入皇位争夺,与其他人不存在任何冲突。

雍正登基后,在众多兄弟中,除了十三弟允祥,就属十七弟允礼最受重用。允礼不仅深得雍正信任,还经常参与重要政务,成为皇帝身边不可或缺的得力助手。在处理朝政时,允礼表现出色,为雍正分担了不少压力,堪称朝廷中的中流砥柱。

值得一提的是,允礼虽然只是郡王,但雍正皇帝特别批准他享受亲王的待遇,包括领取亲王的俸禄。此外,当他进宫探望母亲陈氏时,也允许他按照亲王的礼仪行事。

八月初八的社稷祭祀和初九的祭孔仪式,雍正都安排允礼代替他主持。这一连串的安排,目的就是快速提升允礼在皇室和朝廷中的地位,以便更好地为他效力。

通过这一系列举动,雍正成功赢得了允礼的感激与忠诚。特别是在雍正四年,皇帝亲自下令将允礼的母亲陈氏册封为皇考勤妃,这一举措让允礼深受触动。作为一个孝顺的儿子,允礼深知母亲被封为妃位后,不仅身份地位提升,还获得了将来安葬于妃陵的资格。对此,允礼内心充满感激,对雍正的忠诚也更加坚定。

雍正确实有一套驾驭臣下的手段,至少在对待允礼和允祥这两个弟弟时,他的笼络策略相当奏效。通过恩威并施的方式,他成功地将这两位亲王纳入自己的阵营,使他们成为自己的得力助手。这种政治手腕不仅稳定了朝局,也巩固了雍正的统治基础。

雍正六年,允礼的仕途迎来了巅峰时刻。这一年,他不仅被册封为和硕果亲王,还同时担任了正黄旗蒙古都统、镶红旗满洲都统、镶蓝旗汉军都统以及镶蓝旗蒙古都统的职务。在当时,满汉两族共有24位都统,而允礼一人就占据了其中四个职位,相当于总数的六分之一。这种情况在整个清朝历史上都极为少见,充分体现了雍正对允礼的极度信任,同时也反映出当时雍正可用的人才确实有限。

雍正对十七皇子胤礼的评价非常正面,认为他“真心为国家着想”、“全力以赴”、“品行也非常廉洁”。

允礼能够受到雍正的重用,很大程度上得益于他与十三弟允祥的关系。尽管允祥比雍正年轻,但他的健康状况却每况愈下。雍正对这位弟弟极为信任,但面对允祥日渐严重的病情,雍正不得不提前考虑他去世后的安排。在这种情况下,雍正需要寻找一位值得信赖的兄弟来填补允祥的位置,而允礼正是最合适的选择。

在允祥去世前夕,允礼逐渐掌握了朝廷的实权,成为最有权势的大臣。

雍正八年五月,雍正的亲信弟弟十三爷去世。雍正不仅让他进入太庙受供奉,还把他的名字恢复为“胤祥”。十三爷去世后,允礼成为雍正最信赖的弟弟,雍正迅速任命他管理户部的三大库房。

没过多久,雍正又任命允礼负责管理宗人府,加上他之前已经承担的各项职责,允礼几乎包揽了军事、财政和皇室事务的所有重要权力。此时的允礼,地位显赫,权势滔天,实际上就是用来填补允祥留下的空缺。

从雍正的言行举止中可以看出,他对这位十七弟的态度明显有别于其他兄弟。

雍正十二年,雍正帝派遣权倾朝野的允礼前往泰宁,与第七世喇嘛会面。这次任务让允礼在四川和西藏逗留了将近九个月,直到雍正十三年才返回京城。然而,在允礼离京期间,雍正的身体状况逐渐恶化,健康状况每况愈下。

雍正十三年初,允礼在泰宁参加了宴会。宴席结束后,他完成了使命,于同年四月返回京城,向雍正汇报工作。不久之后,雍正便因病去世。

雍正十三年八月二十三日,果亲王允礼得知消息后迅速前往圆明园。当他到达时,张廷玉、鄂尔泰、弘历和弘昼等人已在那里等候。张廷玉遵循雍正临终前的指示,命令侍从从正大光明牌匾后取出预先准备的遗诏,并在众人面前宣读:皇四子弘历将继承皇位。

宝亲王弘历是康熙帝的第四个儿子,深受康熙宠爱,从小在宫中长大,得到了特别的照顾。雍正元年八月,我在乾清宫召集了各位亲王和满汉大臣,亲自宣布了立储的决定,并亲手写下了立弘历为皇太子的诏书。这份诏书被密封后,存放在乾清宫的最高处,作为未来的继承依据。

雍正临终前在诏书中特别提到了四位重要人物:鄂尔泰、张廷玉、庄亲王允禄和果亲王允礼,并指定他们为顾命大臣,协助弘历顺利继位。对于果亲王,诏书中给出了这样的评价:他为人忠诚正直,才华出众,是朝廷不可或缺的栋梁之材。然而,由于他身体较为虚弱,不宜过度操劳,因此朝中大臣应多加体恤,避免让他承担过多事务,以免影响他的健康。若因过度劳累而无法继续为朝廷效力,那将是一大损失。

果亲王为人正直,能力出众,确实是朝廷不可或缺的人才。然而,他身体向来虚弱,难以承受繁重的事务。因此,在遇到重大事件时,各位王公大臣应当多加体谅,避免让他过度劳累,以免损害他的健康。如果因此导致他精力受损,无法继续为国家效力,那将是非常遗憾的事情。

雍正对果亲王允礼的器重不亚于对十三弟允祥的重视。他因允祥早逝深感愧疚,特意叮嘱弘历要悉心照料允礼,避免其过早离世。雍正对这两位兄弟的珍视可见一斑,尤其是对允礼的关怀,更显其手足情深。

雍正对乾隆的担忧,我认为主要源于三个方面:

允礼在雍正时期就已经担任多个重要职务,这表明他具备相当的能力,能够为弘历解决许多实际问题,成为弘历登基后可以依靠的皇室长辈。

第三点:允礼的身体状况一直不太理想,雍正帝对他这位十七弟的健康十分上心,特意嘱咐弘历要对他多加关照。

乾隆即位后,对十七叔允礼极为信任,频繁召见他商议国事。允礼在乾隆面前表现得十分谦逊,既不摆老臣的架子,也不以长辈自居,言行举止都非常得体。即使乾隆赐座,允礼也会先行叩谢,然后才坐下。这种谦卑的态度让乾隆感到十分满意,因此对这位皇叔非常放心。

1736年,乾隆登基后对果亲王格外优待,不仅允许他领取双份俸禄,还特许他在非正式场合免行跪拜礼。更让允礼深受触动的是,乾隆为其生母陈氏加封尊号。这份恩典让允礼备受感动,从此更加尽心竭力地为新君效劳。

由于庄亲王和果亲王在偏殿觐见时都行了跪拜大礼,这让雍正皇帝感到很不自在。他考虑到这两位亲王既是康熙皇帝的儿子,又是已故皇帝的弟弟,论辈分还是自己的叔叔。作为长辈,他们不应该经常在自己面前行跪拜礼。因此,雍正特意下令,以后胤禄和胤礼在偏殿面圣时,可以免去叩拜的礼节。

乾隆对允礼极为器重,委以重任。他不仅指派允礼起草《侵盗钱粮罪例》,还让他负责编纂《世宗宪皇帝上谕》。此外,允礼还掌管刑部和宗人府,承担多项要职,几乎没有闲暇时间。乾隆的信任使得允礼在朝中地位显赫,事务繁忙,日理万机。

但雍正担忧的情况终究发生了,年末时允礼病倒了。

允礼患病后,在家中休养长达一年。乾隆皇帝多次派遣太医为其诊治,但病情未见明显好转。到了乾隆三年的春节,允礼因身体虚弱,无法起身,未能参加宫中的朝贺活动。这并非他仗着皇帝宠爱而傲慢,而是实在无力前往。

乾隆得知允礼病重后,立即派自己的弟弟弘昼前去查看情况。弘昼回禀乾隆,说十七叔的身体状况确实非常糟糕。乾隆听后,决定亲自前往探视。

仅仅过了三十天,允礼便因病去世,年仅四十二岁,比允祥还要小两岁就离世,实在令人惋惜。

允礼去世后,乾隆皇帝安排长子永璜为其服丧,并追封谥号为“毅”。

允礼仅有一儿一女,但两人都早早离世。后来,乾隆把自己的小弟弟弘瞻,也就是雍正的第六个儿子,过继给了果亲王,让他继承了果亲王的爵位。这样一来,允礼的果亲王一脉也算是有了传承。

四十二岁的允礼突然去世,正值壮年。果亲王的爵位因此空缺,乾隆召集王公大臣商讨继任人选。第二天,庄亲王允禄等人一致推荐六阿哥弘曕,最终决定由他继承爵位。

允礼膝下无子,尽管身居显赫爵位,却无人继承,这无疑是一大遗憾。然而,这一情况反而让乾隆对这位手握重权的皇叔消除了疑虑,更加信任地委以重任。为此,乾隆还将弘瞻过继给允礼,以延续其血脉。

允礼在清朝的康熙、雍正和乾隆三个皇帝统治时期都担任重要职务,达到了极高的官位和权力顶峰。