01

在第二次鸦片战争当中,英法联军自天津塘沽北部登陆,一路势如破竹,直逼北京城,在八里桥战役之后,再无阻碍,自永定门进入北京,将圆明园付之一炬。在这个关键时刻,咸丰皇帝丝毫没有“天子守国门”的自觉,带着一套政府班子,向北逃至热河行宫“木兰秋狝”去也。同时留下恭亲王奕䜣在北京主持留守政府,同洋人议和。奕䜣排行老六,人称鬼子六,咸丰是他的四哥。

奕䜣在热河行宫的咸丰,因为心烦意乱,只能通过增加吸粉量来获得安慰——“日进益寿如意膏”,很快就把身体搞垮了。咸丰十一年(公元1861)七月十五,咸丰自知时日无多,于是召见肃顺等人,谕旨:“立皇长子载淳为皇太子。著派载垣、端华、景寿、肃顺、穆荫、匡源、杜翰、焦祐瀛,尽心辅弼,赞襄一切政务。”这就是所谓的“顾命八大臣”,而“赞襄一切政务”,则代表的是国家大权尽数交给了顾命八大臣。而需说明的是,虽然说是顾明大臣有八人,但是真正说了算的只有一人,那就是肃顺。同时,咸丰赐给皇后钮祜禄氏(慈安太后)以“御赏”印玺,又赐“同道堂”印玺以皇子载淳,因载淳年幼,该印玺暂由亲母懿贵妃叶赫那拉氏(慈禧太后)掌管。咸丰皇帝的想法很好,就是日常政务是在八大臣协商之下处理,而八大臣形成的决议必须加盖印玺才能够执行下去,这样就可以形成外廷与内宫彼此牵制的局面,以防止君权受到威胁。随后,咸丰在七月十七驾崩。紧接着,内宫与外廷就剑拔弩张起来。02肃顺,因非常有才干而获得咸丰的倚重,同时在朝堂上有很高的威望,时任户部尚书、协办大学士,领侍卫内大臣,是顾命八大臣的核心人物,其他七人都是以其马首是瞻。可能有人对肃顺的出身缺乏了解,实际其全名为“爱新觉罗·肃顺”,是铁帽子王之一的郑亲王之子,名副其实的满清贵族,同时还是满族在朝廷当中的代言人。但就是这样出身的一个人,在政治主张上却是旗帜鲜明的提出“扬汉抑满”,而且身体力行,曾国藩、胡林翼以及左宗棠等汉族重臣,当初都是在肃顺的大力提拔荐举之下才得以出头的。他曾公开说过:“旗人多是混蛋,懂得什么?这江山,还得靠汉人……”,所以史家针对肃顺的评价是“轻满员而雅重汉人名流”。而且肃顺主张削减旗人的各种优待,以减轻国家财政负担,“独不喜满人,常谓满人糊涂不通,不能为国家出力,惟知要钱耳”。而且肃顺还是改革派的先锋人物,主张改革吏治,严格执行法令,不论满汉,触发法律则同等对待。“不顾八旗贵胄,故宗室旗人,恨之尤甚。”可见,因为触犯了满族宗室旗人的核心利益,所以都对肃顺非常不满。在咸丰当政期间,已经在肃顺的主导之下,实行了一系列大刀阔斧的改革措施,减少八旗子弟的铁杆庄稼,因此得罪旗军;严办贪污舞弊者,因此得罪一些官员;力主后宫削减日常用度开销,因此得罪后宫上下。而在成为顾命大臣之首之后,肃顺更是摩拳擦掌,想要大干一番,时不我待,召集同僚制定改革图强的条款,夙兴夜寐,试图力挽狂澜。03正所谓“天无二日”,至高权力怎么可能同时掌握在两派手中呢?所以说,咸丰的想法很美好,现实却很残酷。以慈禧为首的内宫,必然会与以肃顺为首的外廷产生不可调和的矛盾。惊心动魄的生死对决,实际在咸丰病重期间,就已经开始了。当时懿贵妃慈禧作为太子的生母,代笔批阅奏章,于是咸丰担心日后她会操弄权柄,所以咸丰曾问计于肃顺。肃顺或许早已经看出,这个懿贵妃外表温顺,文静娴熟,内心却是一个权力欲望强烈、阴险贪婪的之人。于是肃顺讲了汉武帝杀钩弋夫人的例子……杀母留子,以安天下!可惜的是咸丰有些不忍心,犹豫之间,驾崩了。慈禧逃过一劫。没有不透风的墙,这个事情很快她就知道了,于是,无论如何,两方必然是要做过一场的。胜的,独享权力成果;败的,人头落地。区别在于:肃顺一方胜出,变法图强,中兴可待;慈禧一方胜出,结果已经在历史上书写。04肃顺的政治主张,一直以来就是“扬汉抑满”,是改革,是变法。那么,慈禧就必然是要提出优先维护满洲贵族利益、尊崇祖宗家法的政治主张。因为,她作为孤儿寡母的懿贵妃,面对大权在握的“顾命八大臣”,本身就是处于劣势。如果再提出和肃顺一样的政治主张,去“扬汉抑满”,去改革,去变法。那是嫌死的不够快吗?所以,不论慈禧的内心真实想法如何,此时她只能优先维护满洲贵族利益、尊崇祖宗家法,这样才能够争取到一些人的支持,包括贪图享乐的旗人、朝堂贪腐的官员、抱残守缺的士人,这些都是她最终胜出的基本盘。所以,在慈禧听政的四十七年时间里,一切的所作所为,也就有了解释。而大清王朝的命运,也就被注定了。05自古以来,改革与变法都是最艰难的,因为会触碰到太多人的既得利益。所以,原本处于劣势的慈禧,在选对了政治主张之后,很快就得到了大量的支持者,包括在京城主持议和事宜的恭亲王奕䜣、军机大臣文祥、控制京津一带防务的兵部侍郎胜保、把控直鲁地区军权的僧格林沁。这些人都是满洲勋贵,尤其是掌握军权。而肃顺提出的“扬汉抑满”,改革军政,无疑会戳到他们的肺管子。于是,这些人都是慈禧的天然盟友,有力的支持者。那么,辛酉政变的胜利天平,其实已经向着慈禧一方倾斜了。

慈禧06咸丰驾崩之后,需择日将灵柩运回北京皇陵安葬。而一旦到了京城,只要肃顺等人亮出咸丰遗诏,那么问题就会很麻烦。于是,慈禧当机立断,委派替身太监安德海进京联系上了奕䜣,随后奕䜣化妆成萨满,到热河行宫密会两宫太后,大计商定之后即刻返京,安排政变事宜。随后,就是一番眼花缭乱的操作,在此不做赘述。总之,最终辛酉政变成功。九月八日,慈禧发布上谕,下令将肃顺斩首,赐载垣、端华自尽,其余五大臣,或革职或充军,无一遗漏。然后在史书上肆意涂抹,将肃顺写成了一个大奸大恶之人。然而,现实却无法作假。慈禧听政四十七年,“量中华之物力,结国与国之欢心”。遍翻四十七年的历史,除了“战败”、“割地”、“赔款”,似乎也没有别的了。

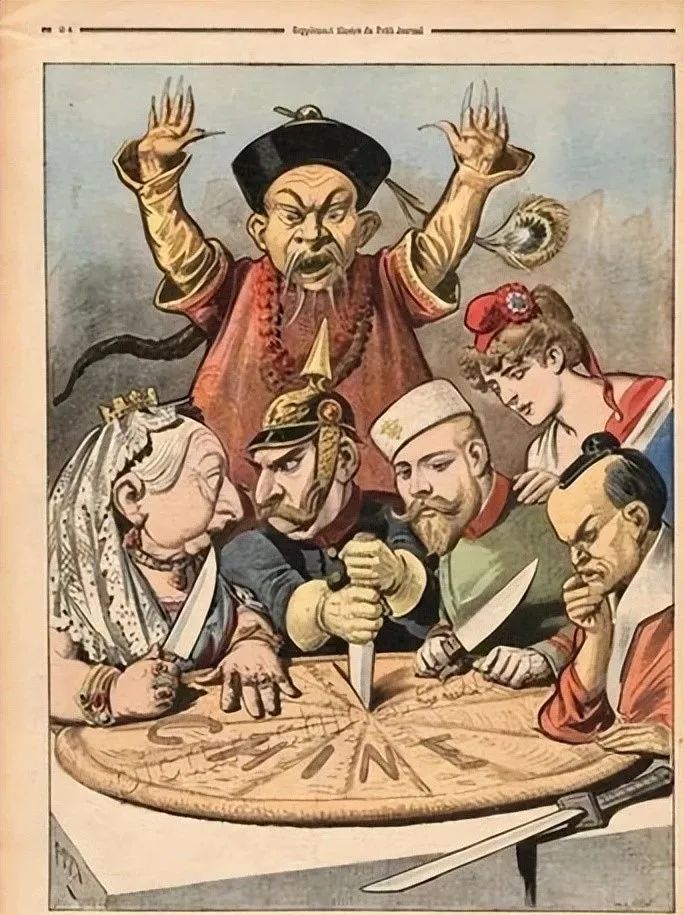

瓜分中国本来,历史给了满清一次图强延续的机会,却因为残酷的权力斗争,自己白白浪费了。最终,辛亥革命的一声枪响,腐朽无能的满清政府,被扫进了历史的垃圾堆。(来源:历史百科杂谈)

棋高一着[doge][doge][doge]