1948年2月的淮河畔,一支衣衫褴褛的队伍正在寒风中蹒跚前行。刘伯承望着身后疲惫的战士们,默默数着每支步枪的剩余子弹——平均不足五发。

三个月前,这支从大别山突围的“铁军”还有12万雄兵,如今只剩五万残部。蒋介石在南京冷笑:“刘邓已成强弩之末!”

谁也没想到,仅仅百日之后,这支队伍竟奇迹般扩至15万精锐,成为淮海战役中围歼黄维兵团的主力。逆转乾坤的密码,藏在两位开国大将的绝密电报里。

1947年冬的大别山,白崇禧的30个整编旅像铁桶般收紧。刘邓大军在冰天雪地中与敌周旋,战士们用树皮绑腿御寒,靠打野猪补充弹药。毛泽东在西柏坡彻夜难眠,直到12月8日,两份电报同时抵达——粟裕建议“破击平汉铁路断敌动脉”,陈赓疾呼“攻占确山威胁武汉”。

这两记重拳精准打在敌人七寸。粟裕挥师攻克许昌,缴获的100辆卡车直接开往前线送粮;陈赓猛攻确山,把胡宗南的王牌第3师逼得跳脚。平汉铁路被拦腰斩断的当晚,白崇禧指挥部的地图突然飘落——钉住地图的钉子,正是平汉铁路的坐标。

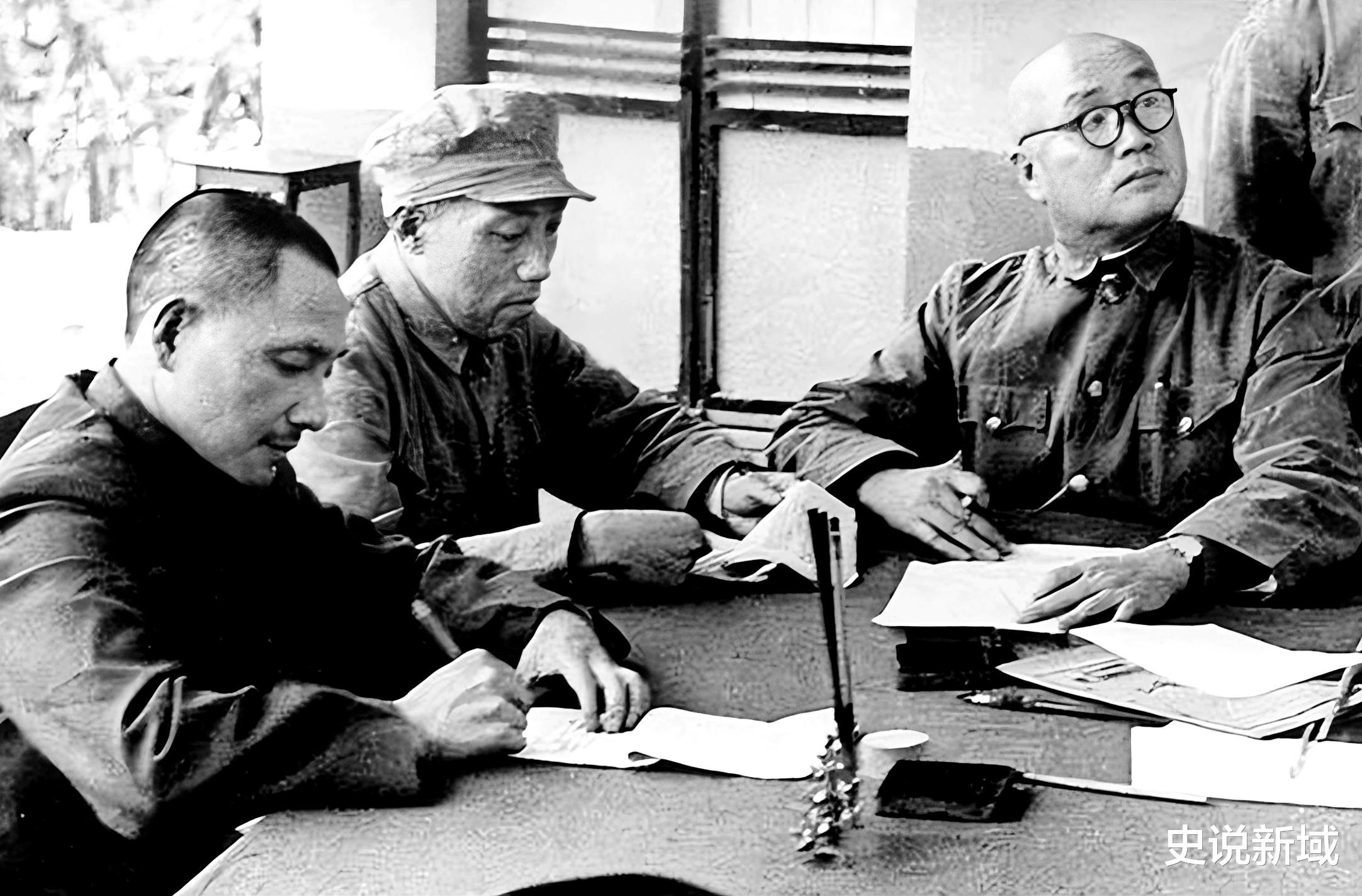

1948年1月,陈赓亲率4纵赶到舞阳。当杨勇带着1纵残部见到老战友时,眼前景象让他热泪盈眶:4纵战士正把成箱的子弹往兄弟部队车上搬,炊事班支起十口大锅熬小米粥。陈赓拍着胸脯:“老师长放心,我的兵工厂就是你的兵工厂!”

这位黄埔一期生展现出惊人魄力:

从4纵库存调拨3万发子弹、5000套棉衣;

抽调12门山炮组建“刘邓炮兵教导队”;

派工兵营帮1纵重建被炸毁的浮桥。

有参谋嘀咕:“咱们自己也不宽裕啊。”陈赒眼睛一瞪:“当年老师长教我打鬼子,可曾藏过私?”

300公里外,粟裕正面临两难抉择:中央严令其率华野主力南下渡江,但他毅然分兵——命宋时轮带10纵护送2万新兵南下。这支特殊的运输队穿越三道封锁线,1948年3月抵达淮北时,棉衣里缝着的银元叮当作响。

更绝的是物资分配策略:

将缴获的77万斤粮食制成炒面,解决野战军口粮;

用100辆卡车组建机动运输队,提升部队机动性;

秘密转移华野炮兵学校的12门美式榴弹炮。

当刘伯承摸着锃亮的炮管时,连说三声:“粟裕同志,解了燃眉之急!”

1948年3月的洛阳城下,陈赓与华野陈士榘联手演了出好戏。猛攻七昼夜破城后,战士们发现敌军仓库里竟藏着1万套崭新军装——原是蒋介石为“青年军”定制的呢料制服。陈赓大手一挥:“全给刘邓首长送去!”

此战不仅歼敌2万,更缴获关键物资:

美制电台30部,重建中野通信网络;

75毫米山炮弹2000发,补足炮兵弹药;

日军遗留的“九二式”步兵炮12门,组建突击火力。

当穿着笔挺呢料军装的中野战士出现在徐州前线时,邱清泉惊呼:“刘邓换了美械师?!”

1948年5月9日,中央一纸整编令震动中原:陈赓带着4纵、9纵五万精锐重归刘邓麾下。这支生力军的加入,让中野实力暴涨——

4纵3万人配备日式“四一式”山炮,堪称移动军火库;

9纵2万人携苏制“波波沙”冲锋枪,组建快速突击队;

起义的38军带来国军整套参谋体系,提升指挥效率。

在宛西战役庆功宴上,邓小平举杯敬陈赓:“没有你的四纵,我们怕是连机关枪都凑不齐。”陈赓却指向东方:“粟裕同志送来的炮弹,这会儿正在双堆集开花呢!”

《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)《陈赓传》(当代中国出版社)《刘伯承军事文选》(解放军出版社)《中原解放战争纪实》(人民出版社)《粟裕年谱》(中央文献出版社)