俄副外长前脚示好中国,我驻俄大使后脚就不给面?采访中“中俄经哈天然气管道不现实”的表态落地,让中俄之间“世代友好”的关系蒙上阴影?这倒未必。

日前,俄罗斯副外长鲁登科在接受当地媒体采访时表示:“中国朋友如果需要石油,那么他们想要多少,就能从俄罗斯进口多少。”

注意,鲁登科这个承诺,是在中美之间的关税、贸易战进行到刺刀见红的白热化阶段时发出的。也就是说,俄罗斯官方已经明确表态,稳稳站住中国立场。

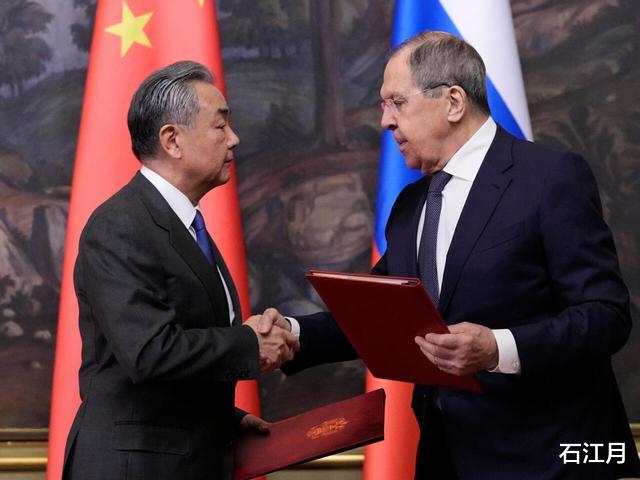

再加上王外长此前访问莫斯科时定下的“永不为敌”基调,中俄之间的外交关系可谓前所未有地密切。然而就在此时,中俄两国却在外界颇为关注的天然气合作上,出现了意见相左的情况。

“经由哈萨克斯坦的天然气管道完成俄气输中?这不现实。”日前,中国驻俄罗斯大使张汉晖在接受采访时对外表示。

抛开外交辞令,我大使这番话的意思非常明显:俄、哈共同提倡的这个计划对中国来讲不够划算,我们不想干!接下来的采访中,张大使详细解释其中缘由:

原来,经过专业人士的精密测算后中方发现,哈萨克斯坦境内的天然气管道,因为要满足其他中亚国家对华输送天然气的需求,运力早就呈现出饱和状态。这时候如果俄罗斯也掺和进来,极有可能干扰管道的正常使用。

出现分歧,为的是不打乱原有布局,中方在此时提出异议,可谓合情合理。

另外,中方还基于现实情况,通过张大使之口向俄罗斯提出建议:“俄气可以经由经蒙古直接供给到中国,或者直接用液化天然气运输,这样更可取。”

实际上,如今的俄罗斯迫切地希望中国加大天然气进口量,甚至为此说服了哈萨克斯坦。现在的情况是,“中俄哈管道”正式投入运行只差中国一个点头。在这样的局面下,我们为何要给出其他建议?

因为相比之下,我们更希望能由自己来主导这条战略资源命脉。这也是张大使一番发言的潜台词。而中方重新规划的两条线路线,则有着战略利益和经济利益层面的双层考量:

一直以来,俄罗斯都是中国在天然气进出口贸易的头号合作伙伴。而且俄乌战争的爆发,让这个国家在能源出口领域越来越依赖中国市场。所以他们急切地希望中哈俄合作能够顺利进行。

但中国不同。与俄罗斯相比,我们可选的合作伙伴多得多:像卡塔尔、沙特乃至澳大利亚,都与我们在这一领域有着密切的贸易往来。在这一前提下,我们大可以徐徐图之,不急不躁地按照自己的节奏进行能源布局。

还有哈萨克斯坦。虽然占据着“一带一路枢纽”这样一个得天独厚的地缘位置,但这个国家刚刚于三年前经历了一场不小的政治动荡。

事实证明,该国政府根本没有能力平息骚乱。最后还是饿军帮忙强力镇压,才勉强将统治维持至今。这也为中俄经由哈萨克斯坦完成石油贸易的计划,平添了许多不稳定因素。

相比之下,中国提出的两个替代方案不仅安全、灵活,而且性价比颇高:

途经蒙古国的“西伯利亚力量2号”管道早在推进,且政治环境更清晰。这样一来,我们既不用大费周章地进行基础设施建设从而大大节省经济成本,也无需担忧政治环境动荡给中俄合作带来的负面影响。

而液化天然气运输则更具灵活性。我们有着数量客观的LNG船,一旦采用这一方案,中俄之间的天然气贸易,就可以不受陆地路线的制约。

中国对外能源合作强调的从来都是“性价比”与“战略可控”。俄哈共同提出的输气方式不仅成本高,而且风险大。在这种情况下,即便面对的是老朋友俄罗斯,我们也不会轻易点头。

至于中俄关系,我们与俄罗斯之间的关系既非脆弱的“军事同盟”也不是虚与委蛇的塑料兄弟。中方从自身利益出发提出合理建议,这绝不会影响两国之间的密切合作。

归根结底,在与俄合作中不疾不徐、另辟蹊径的做法,彰显的是中国外交“始终保持有限接纳、理性合作的姿态,并不为情感所绑架”的原则与底线。

总得来说,张大使这番话既是技术评估,也是一种外交表态:中方不是“冤大头”,不会因为你有难我们就全盘照收。