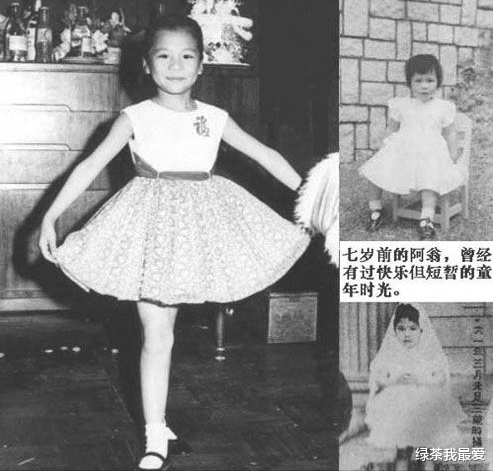

私生女的童年烙印:

1959 年 5 月 7 日,翁美玲在香港圣德肋撒医院出生,父亲翁兆泉的海军军官身份并未给她带来合法的家庭归属。作为侧室所生的私生女,她的出生证明上甚至无法登记父亲姓名。1966 年父亲病逝后,母亲张明仪迫于生计改嫁英国华侨,将 7 岁的翁美玲留给香港亲戚抚养。在九龙城寨附近的寄住岁月里,她常因 “野孩子” 的标签遭受同龄人的排挤,中学申请表上 “父亲职业” 一栏的空白,成为持续刺痛她的成长伤疤。

这段寄人篱下的生活塑造了她矛盾的生存策略:在亲戚面前保持察言观色的乖巧,独处时则用绘画和文学构建自我保护的精神世界。1974 年赴英后,她在东伦敦的工人区度过青春期,继父的冷漠让她养成了用幽默伪装孤独的习惯 —— 这种特质后来在银幕上转化为黄蓉的古灵精怪,却在现实中成为情感创伤的保护色。

从设计少女到选美新星:

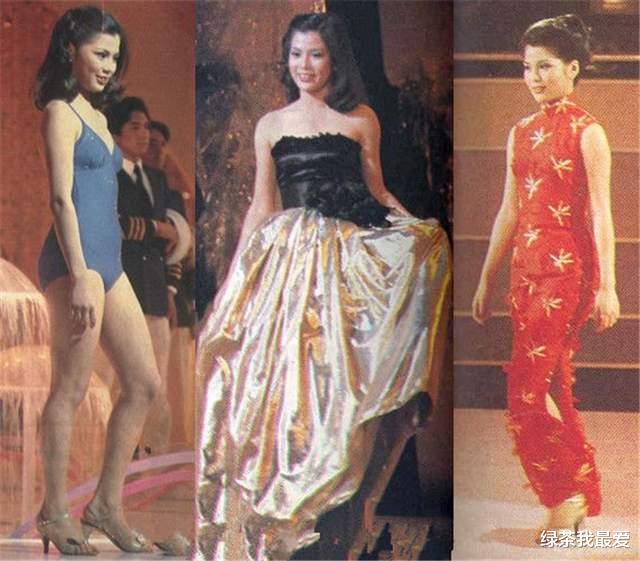

在英国中央艺术与设计学院攻读纺织设计期间,翁美玲展现出对视觉表达的敏锐感知。她的毕业作品《东方意象》系列,将传统苏绣技法与现代几何图案结合,被学院收藏展示。1980 年 “英国华裔小姐” 选美比赛中,她凭借即兴表演的中国舞《踏雪寻梅》获得亚军,评审团评价其 “眼睛里有会讲故事的星光”。

这次比赛改变了她的人生轨迹。当香港无线电视编导钟景辉在伦敦选拔艺人时,翁美玲的试镜录像因 “极具镜头侵略性的灵动” 被破格纳入候选。1982 年返港参加香港小姐竞选,尽管因身高劣势止步 15 强,却让 TVB 高层刘天赐断言:“这是十年一遇的荧幕精灵,黄蓉非她莫属。”

黄蓉角色的命运共振:

1983 年《射雕英雄传》的选角堪称香港电视史的经典时刻。面对米雪、黄杏秀等资深演员的竞争,翁美玲在试镜中展现了惊人的角色直觉:她参照《明报》连载插图,自行设计黄蓉的白衣造型,并用戏曲中的 “鹞子翻身” 完成拜见金庸的标志性动作,让在场的金庸当场定调:“此女就是从书中走出来的黄蓉。”

拍摄期间的严苛远超想象。在零下 10 度的承德外景地,她穿着单衣完成 “雪地戏”,导致严重风寒仍坚持拍摄;威亚事故造成锁骨骨裂,她打着绷带完成 “桃花岛比武” 的高难度动作。导演王天林在回忆录中写道:“她对角色的执念近乎偏执,连生理期泡在泥水里拍戏都拒绝使用替身,说‘黄蓉不会怕这点苦’。”

剧集播出后创下 99% 的香港收视纪录,翁美玲的黄蓉成为跨时代的文化符号。她独创的 “娇嗔式台词” 演绎法 —— 尾音上扬的 “靖哥哥”、眼波流转的俏皮表情,被香港演艺学院列为 “情景喜剧表演教科书” 案例。

完美主义者的自我撕裂:

与汤镇业的恋情始于 1982 年《十三妹》拍摄,这段被传媒称为 “金童玉女” 的爱情,从一开始就笼罩着权力不对等的阴影。作为 TVB 力捧的新人,翁美玲对这段感情投入了近乎病态的专注力:她会在汤镇业剧组驻扎一整天,只为送一份亲手煲的汤;因杂志刊登汤镇业与其他女星的合照,三次深夜闯入对方住所对峙。

1985 年初的 “泰国泼水节事件” 成为感情破裂的导火索。当媒体拍到汤镇业与吴君如的亲密照片,翁美玲在电视台化妆间割腕自杀,被助理发现时血流不止。这次未遂的自杀并未换来感情的修复,反而让汤镇业不堪压力逐渐疏远。她在给好友的信中写道:“我演活了黄蓉的敢爱敢恨,却学不会她的拿得起放得下。”

26 岁的永恒定格:

1985 年 5 月 14 日凌晨,翁美玲在九龙广播道寓所点燃煤气。日历上的遗言 “DARLING, I LOVE YOU” 被反复涂改,最终定格为 “活着太痛苦了”。这个选择并非突然:她提前一周退还了新剧剧本,将宠物猫托付给邻居,甚至在去世前两小时给汤镇业拨打了 17 分钟的电话 —— 这段通话内容至今成谜,唯一确定的是挂断电话后,她写下了人生最后一条日记:“戏里戏外,都是别人的剧本。”

出殡当日的场景成为香港集体记忆的重要片段:逾 30 万市民涌上街头,铜锣湾交通瘫痪达 6 小时;无线电视中断正常节目直播葬礼,主持人沈殿霞数次哽咽失语。她的墓碑上镌刻着 “香港的女儿”,而金庸的悼文更道破了公众的集体心痛:“翁美玲是黄蓉的转世,只是人间容不下太过完美的精灵。”

偶像神话的现代性寓言:

翁美玲的悲剧人生早已超越个体命运,成为香港娱乐圈黄金时代的文化隐喻。她的存在证明了:当资本工业将 “完美人设” 强加于艺人,当公众将虚构角色与真实人生混淆,悲剧便埋下了伏笔。英国社会学家迈克・费瑟斯通在《消费文化与后现代主义》中分析,翁美玲现象折射了现代社会的 “情感资本主义” 逻辑 —— 观众沉迷于她塑造的理想爱情模板,却忽视了扮演者本人在现实中的情感赤字。

在她离世 38 年后的今天,数字修复技术让 1983 版《射雕》以 4K 画质重新上线,00 后观众在弹幕中写下 “黄蓉的眼睛会发光”,却很少有人知道扮演者为这份 “发光” 付出的生命代价。翁美玲的故事最终成为一则警示:当我们为荧幕上的完美爱情热泪盈眶时,或许更该记住那个在现实中追寻爱而不得的 26 岁女孩 —— 她用生命证明,比戏剧更残酷的,是人们对 “完美” 的永恒追逐。