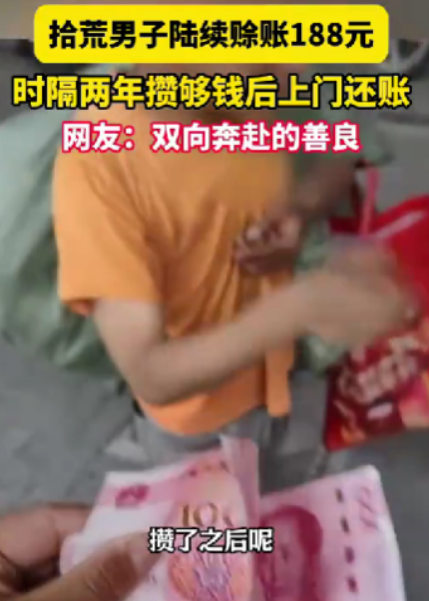

暮春四月的皖北平原,细雨浸润着颍上县城的青石板路。当佝偻着背的拾荒者第三次驻足在"老王杂货铺"斑驳的招牌下时,店主王春生正在柜台后整理新到的酱油。这个场景与过去两年间的无数个黄昏并无二致,直到布满老茧的手将两张褶皱的百元钞票轻轻推过柜台。

这笔看似微不足道的188元债务,在信用危机的阴霾下竟成了照破迷雾的炬火。拾荒者将塑料瓶换成的零钞用报纸层层包裹,在破棉袄内袋珍藏七百多个日夜。当他终于攒够200元时,执意多付的12元不是计算失误,而是对善意最质朴的利息。那些被油污浸染的纸币上,分明映照出比黄金更珍贵的诚信之光。

民法典第679条赋予口头借款法律效力,但真正让这笔债务成立的,是深植于农耕文明的血脉记忆。在皖北乡村,赊账本上的每一笔都是无字契约,田间地头的口头承诺重过千金。这种源自土地的生命契约,在拾荒者佝偻的脊梁上生长出令人动容的精神高度——他用最卑微的姿态,诠释着最高贵的品格。

社交平台上汹涌的5.2亿次点击背后,是都市人集体性的精神乡愁。当精致利己主义甚嚣尘上,当老赖名单越来越长,这个连姓名都不曾被记住的拾荒者,用行动书写着最本真的生存哲学。网友"春风化雨"的留言道破天机:"我们嘲笑的不是贫穷,而是丢失的灵魂重量。"

杂货铺昏黄的灯光下,王春生将多出的12元悄悄塞回拾荒者的衣兜。这个充满仪式感的动作,完成了一次超越金钱的人性对话。在这个信用可以明码标价的时代,两位普通人用最朴素的交往方式,重构了商业文明最珍贵的底层逻辑——善意不该是易碎品,诚信本应是人性的底色。

当霓虹灯下的都市人还在为智能合约的代码争论不休时,颍上县城的这场"违约"还款,已然写下这个时代最动人的契约精神。那张被体温焐热的百元钞票,终将在更多人心田播下诚信的种子,等待破土而出的时刻。