明末农民起义领袖李自成麾下,曾有一位出身显赫的谋士李岩。他曾提出“迎闯王,不纳粮”的口号,助起义军赢得民心,却最终惨遭杀害。

一个为起义立下汗马功劳的功臣,为何落得兄弟同死的下场?这场权力斗争的真相,或许藏在他与李自成的微妙关系中。

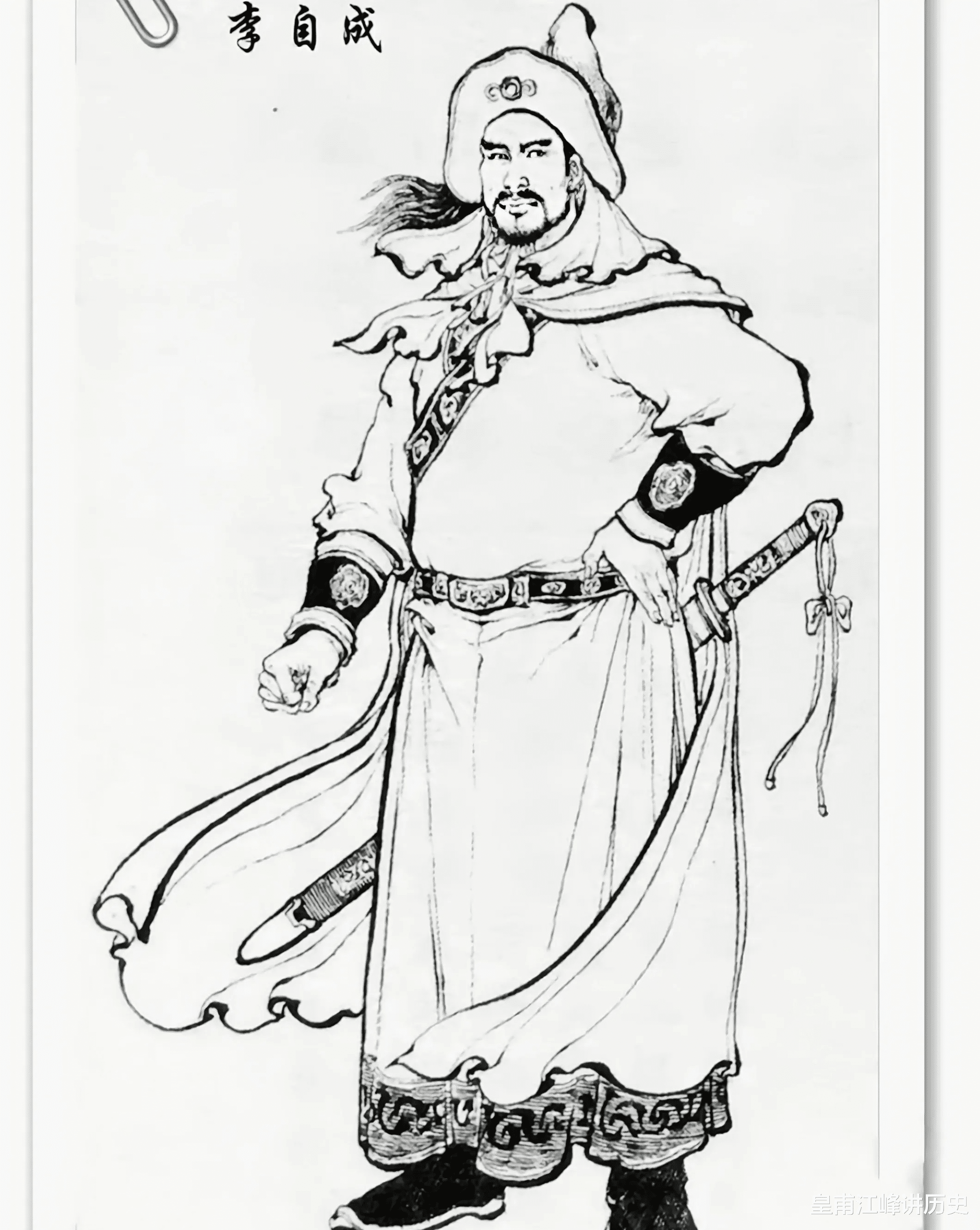

李自成

一、从豪门公子到起义军谋士

李岩并非草莽出身,他本名李信,是明朝兵部尚书李精白之子,自幼饱读诗书,中过举人。

崇祯年间河南大旱,他眼见百姓饥荒,竟自掏家产赈灾,还力劝官府减免赋税。

不料这一举动得罪地方豪强,反被诬陷入狱。直到李自成攻破杞县,他才被救出牢笼,从此投身起义军。

李岩的加入,为这支农民队伍注入了一股清流。

他不仅懂谋略,更擅长“攻心”,“迎闯王,不纳粮”的口号正是出自他手。

这一策略直击百姓痛点:明末苛捐杂税猛如虎,起义军却承诺不征粮,瞬间让李自成成了民心所向的“救世主”。

凭借这份功绩,李岩一路升为将军,成为闯王帐下的核心智囊。

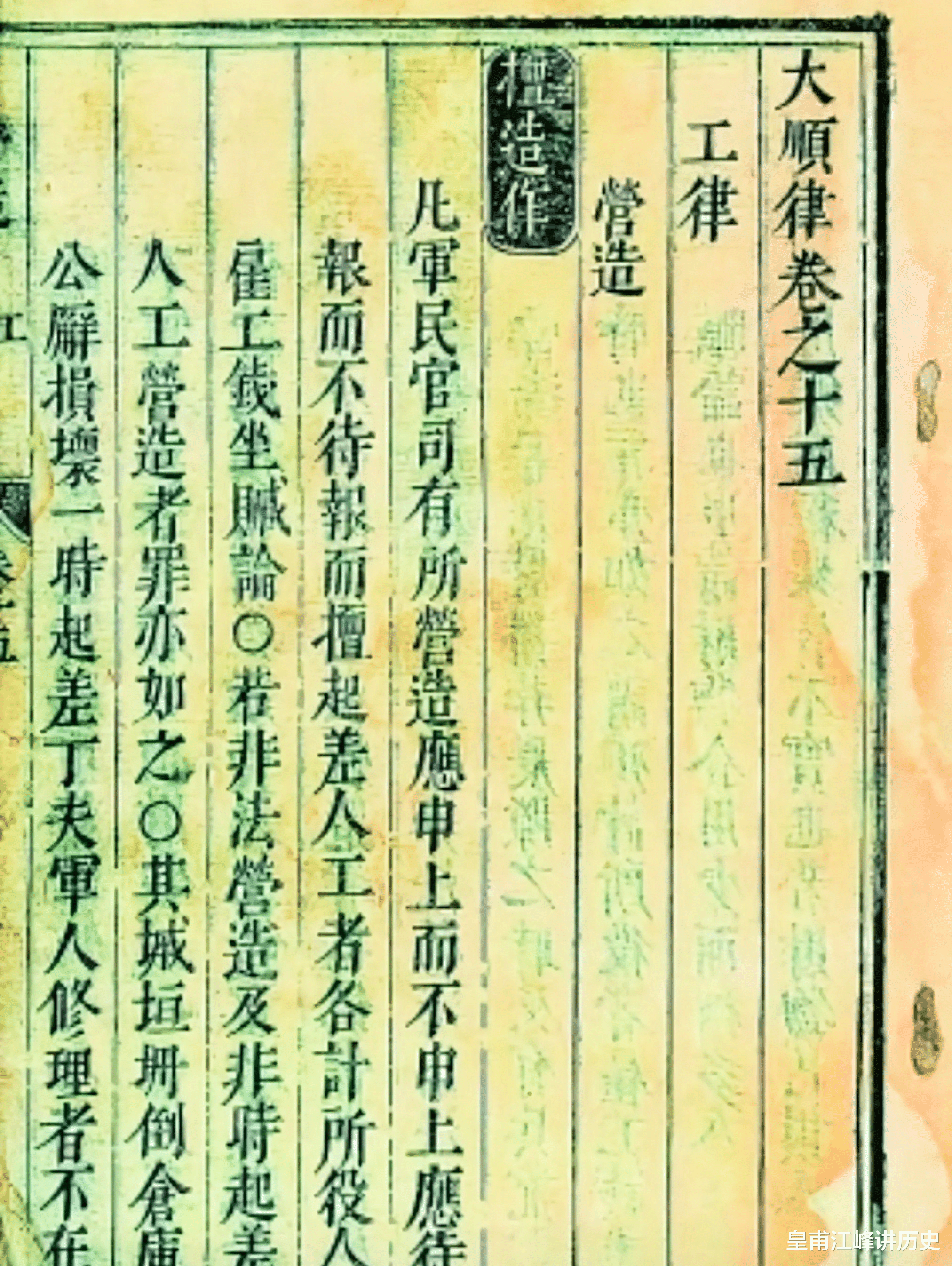

大顺律法

二、一场请缨引发的君臣间隙

1644年,李自成建立大顺政权,但仅42天后便因清军入关溃败。

退守河南时,前线传来“全境降明”的噩耗,李自成急召众将商议。

李岩主动请命:“给我两万精兵,必能震慑中州,平定叛乱!”一旁的谋士牛金星却突然附和,极力怂恿闯王放行。

史书记载,李自成当时沉默不语。谁也没想到,这场看似寻常的军事会议,竟埋下了致命的伏笔。

次日,牛金星假传军令设宴,埋伏刀斧手将李岩兄弟当场擒杀。一代谋士殒命,至死都不明白自己因何获罪。

李岩

三、阶级差异下的权力博弈疑云

史书对这场杀戮的记载仅寥寥数语:“恐李岩另有所图”。但若细究两人背景,矛盾早有端倪:

1. 出身对立:李岩是官宦世家子弟,李自成却是陕北贫农出身。阶级差异让两人始终隔着一道无形屏障。

2. 功高震主:李岩提出的政策屡建奇效,在军民间威望日盛。随着起义军势力扩张,他的存在反而成了“不安定因素”。

3. 小人谗言:牛金星等草根派系对李岩的贵族背景心存芥蒂,借机挑拨称其“欲效仿项羽谋反”,终令闯王动了杀心。

史学家分析,李自成的农民阶级局限性,让他对知识精英始终抱有戒心。当起义陷入低谷时,这种猜忌被无限放大,与其说李岩真有反意,不如说他的才华与出身,成了原罪。

牛金星

四、农民起义失败历史启示

李岩之死,暴露出明末农民起义的深层困境:

缺乏政治远见:起义军能靠“均田免赋”聚拢民心,却无建设新政权的长远规划。

内部派系倾轧:草莽领袖难容异己,牛金星等投机者的谗言,折射出权力结构的脆弱性。

阶级信任危机:知识分子与农民军的合作始终如履薄冰,最终双输。

李自成杀李岩后,大顺军人心离散,加速了覆灭进程。清人笔记评价:“自毁栋梁,焉能不亡?”而那位曾高喊“不纳粮”的举人谋士,也成了权力猜忌下的牺牲品。

李自成

结语:

李岩的悲剧,是个人与时代的双重困局。

倘若闯王能破除出身偏见,或许大顺政权不会昙花一现。

历史没有如果,但这段往事提醒我们:成就大业者,容人之量远比沙场勇武更重要。

那么您认为李岩没有被杀,大顺政权会失败吗?欢迎在评论区留下你的见解!