《琉光溢彩——西洋玻璃器展》之五

孙中山大元帅府纪念馆特展

花脚大仙分享

为迎接2025年元旦和春节,营造温馨祥和的节日氛围,12月18日,由孙中山大元帅府纪念馆与天津博物馆联合举办“美美与共”展览系列之“琉光溢彩——西洋玻璃器展”在孙中山大元帅府纪念馆正式开幕。

展览共展出60件19至20世纪西洋玻璃器,分“金碧辉煌”“银华映彩”“方诸流映”“彩焕璇杓”“琪花吐艳”五个部分,展现近代西洋玻璃器的工艺特点与艺术风格。此次展出的西洋玻璃器五彩斑斓,美轮美奂,展厅灯光设计和形式设计也颇具匠心,为广大市民游客献上了一场视觉盛宴。

本次展览展期截至2025年3月2日。

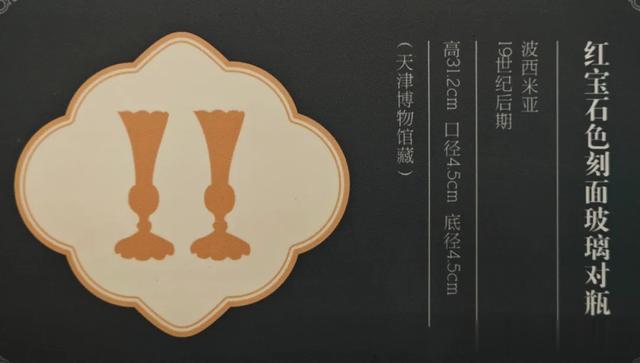

19世纪后期波西米亚地区生产红宝石色刻面玻璃对瓶

1612年,意大利传教士安东尼奥·奈里(Antonio Neri)出版了一部关于玻璃制作的著作,其中最早记载了红宝石玻璃的制作方法。1679年,德国化学冶金家约翰·昆克尔(Johann Kunckel)根据奈里的著作,通过在玻璃中加入少量金子进行着色,成功研制出了红宝石玻璃。这种独特的红色玻璃随后在欧洲盛行。中国清代造办处玻璃厂也采用源自欧洲的红宝石玻璃配方,这一配方是由传教士带入宫廷。红宝石玻璃的制作不仅体现了当时玻璃工艺的精湛,也反映了人们将玻璃作为一种模仿珍贵宝石材料的认知,车刻加工红宝石玻璃的技艺更是揭示了这一点。

19世纪80年代至20世纪初波西米亚地区生产透明套紫色镀金玻璃画珐琅朵花纹高脚杯

波西米亚玻璃以其精湛的车刻工艺闻名世界。19世纪起,波西米亚玻璃工艺师们开始在透明玻璃表面进行套色,并运用车刻技术,这一技术在当时颇为流行。这种工艺能够在颜色玻璃与透明玻璃之间创造出强烈的视觉对比,再通过镀金和描金图案的装饰,充分展现欧洲玻璃富丽的华丽风格。

19世纪80年波西米亚地区生产透明琥珀色玻璃胎画珐琅花卉纹瓶

将玻璃微珠和画珐琅工艺结合进行烧制的工艺,赋予了原本平面图案以立体生动的视觉效果,仿佛是清晨植物表面闪烁的露珠,在光线照射下熠熠生辉。这种在珐琅表面添加玻璃微珠颗粒一同烧制形成肌理的方法,被称为“Coralene”装饰,意为像珊瑚一样崎岖不平的装饰(凸形装饰)。它在维多利亚时期的欧洲广为流行。

19世纪后期,玻璃艺术迎来了创新的重要时期,其最显著的特征在于对不同历史时期的造型、装饰和工艺技术的巧妙融合与借鉴。这一时期的玻璃制品不仅延续了车刻、镀金、描金或釉彩装饰等传统工艺,还出现了一些较为特殊的创新技法。

19世纪欧洲生产透明琥珀色描金玻璃画珐琅银着色花卉纹瓶

这件玻璃器物中的釉彩描金花卉与银着色背景相结合,仿佛描绘出金色阳光普照大地的美景。此工艺不仅增加了玻璃的艺术价值,也体现了当时工匠对色彩和光影运用的精湛技艺。

银着色是一种古老的玻璃着色技术,它通过使用银化合物,尤其是硝酸银,作用在玻璃表面,在烧制过程中呈现黄色、棕黄色、橙色、琥珀色等一系列黄色调。这种颜色的变化主要取决于玻璃加热和冷却的方式。这一工艺在14世纪时才开始出现。在欧洲,银着色技术常常用于教堂彩色玻璃的制作,特别是在手绘的人物形象中,可以找到银着色的痕迹。

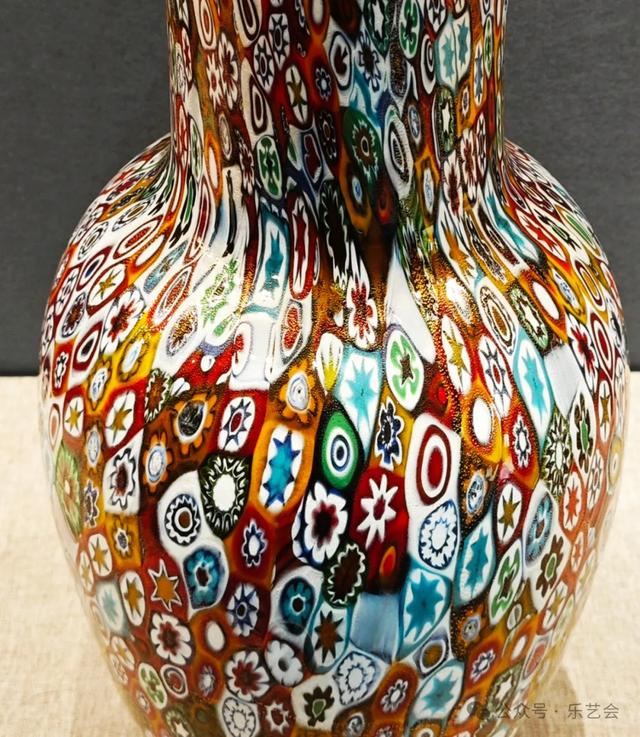

20世纪意大利穆拉诺岛生产洒金千花玻璃团花纹瓶

意大利穆拉诺岛屿曾是玻璃器皿制造中心,有“玻璃之城”的美誉。现在仍有此行业,但规模已经大不如前。16世纪初,穆拉诺的玻璃师按照一定的配方将原来无色透明的玻璃创造出颜色鲜艳的玻璃,比如在玻璃中掺入铜或钴的化合物,制造出了蓝色玻璃。穆拉诺最著名的玻璃是血红玻璃,它是按照秘方放入黄金制作而成。

千花工艺(Millefiori)起源于公元前1世纪亚历山大玻璃制作中心,是罗马帝国时期玻璃制作的亮点。千花玻璃制作工艺,是一种将对比色玻璃层排列后,包裹在熔融玻璃上以形成旋转图案的技术。这些排列好的玻璃片在小型熔炉中加热至软且具粘性,与主体玻璃融合后可以拉伸、拉长,形成贯穿玻璃棒的旋转图案。随后,玻璃棒被切割成小片,成为吹制玻璃时所需要的独立部件。这项技术与糖果业制作夹层糕点的原理相似。

已获得作者授权乐艺会发布

谢绝未经同意自行拷贝至自己公微号