注:原创不易,抄袭、洗稿必将深究。图片来源于网络,如果侵权请联系删除。

文 / 森木影视编辑 / 森木影视一面是鲜花,一面是刀刃:埃文·凯尔捐赠相册事件的多面解读一个美国典当铺老板,在中国被簇拥,被鲜花包围,被网友称为“友谊使者”;而在自己的国家,却遭受网络暴力,不得不寻求心理医生的帮助,甚至穿上了防弹衣。

如此冰火两重天的境遇,都集中在一个名叫埃文·凯尔的人身上,而这一切的起因,仅仅是他将一批二战时期的相册无偿捐赠给了中国。

这起看似简单的捐赠事件,背后却隐藏着复杂的社会现象和文化冲突,值得我们深入剖析。

事件简述:从低调存在到成为热议焦点埃文·凯尔,一位美国的收藏家兼典当铺老板,因为一段视频在中国网络平台爆火。

视频中,他详细记录了自己整理并邮寄祖父二战时期拍摄照片的过程,并多次强调无偿捐赠,只希望这些照片能够得到妥善保管,并被制成相册。

这些照片记录了埃文祖父在欧洲战场的经历,其中一些影像触及了中国抗战的历史,引发了中国网友的强烈共鸣。

埃文最初的举动并未引起太多关注,直到一些网友将他的视频发布到各大平台,他才逐渐进入公众视野。

随后,他接受了中国相关机构的邀请,开启了他的中国之旅。

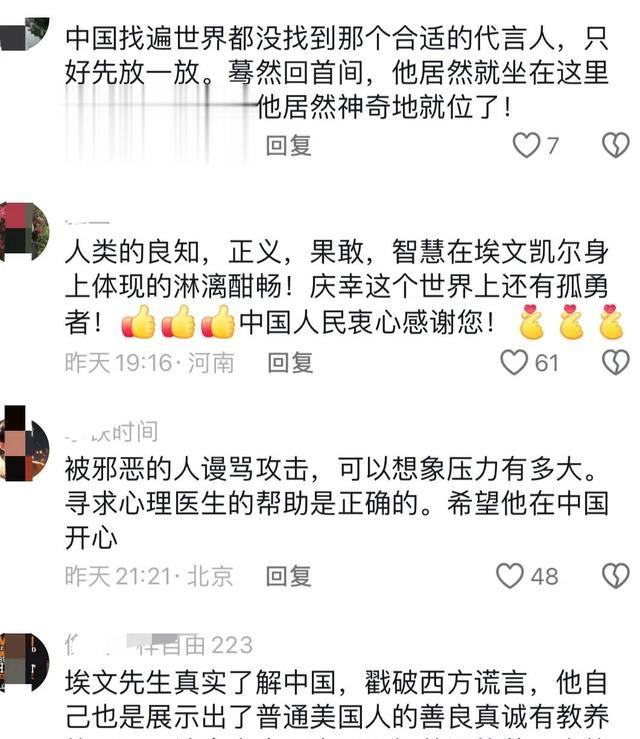

他在中国人气爆棚,网友们热情推荐美食和景点,关心支持有加。

埃文走到哪里,哪里就簇拥着热情的人群,仿佛一位明星。

他体验了西安的油条、泡馍、饺子,感受了中国文化的魅力,也感受到了中国人民的热情。

然而,与中国这边的鲜花和掌声形成鲜明对比的是,埃文在美国却面临着巨大的压力。

捐赠相册的举动,非但没有得到赞扬,反而招致了一些人的猛烈抨击。

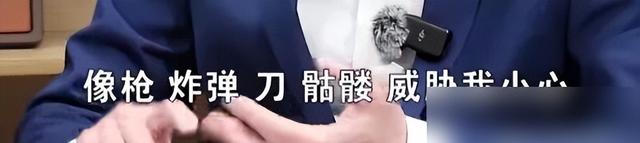

有人指责他“用战争罪行出名”,有人嘲笑他“真恶心”,更有人制作视频攻击他,散布恶毒的谣言。

这事儿不仅影响到埃文,还牵连到了他的家人。

他的母亲看到那些视频后,担心他的安全,忍不住泪流满面。

埃文说,这些攻击让他心里很受伤害,所以他去看心理医生了。

为了安全起见,那阵子他出门都穿着防弹服。

中国作为礼物送给了埃文一套精美的瓷器,以示对其的感激之情。

这件珍贵的礼物,对埃文来说不仅仅是一份荣誉,更是一种精神慰藉。

他把那件国宝瓷放在了稳妥的地方,心情不好时就会翻翻它,从中得到点慰藉。

这份国瓷礼品,代表着中美两国人民之间的深厚情谊,以及对历史共同的敬意。

埃文·凯尔的视角:夹缝中的挣扎与慰藉

埃文·凯尔的视角:夹缝中的挣扎与慰藉埃文·凯尔的经历就像过山车一样,起起伏伏。

在做出捐赠决定之初,他或许并没有预料到自己会成为舆论的焦点,更没有想到会在两个国家经历如此截然不同的待遇。

在中国,他是受人尊敬的“友谊使者”,享受着前所未有的热情和关注;而在美国,他却是被攻击的对象,承受着巨大的心理压力。

这种巨大的反差,让他身心俱疲,不得不寻求心理医生的帮助。

然而,中国人民的善意和支持,以及来自中国政府的国礼瓷,也为他带来了些许慰藉,让他在困境中感受到一丝温暖。

从中国网友的角度看:历史回响与民族情结的交织。

埃文·凯尔的举动,触动了中国网民心中那根敏感的历史神经。

二战期间,中国人民遭受了巨大的苦难,这些历史记忆深刻地烙印在民族的集体潜意识中。

埃文无偿捐赠相册的行为,被解读为对中国历史的尊重,对中国人民苦难的感同身受。

因此,中国网友自发地表达了对他的感激和敬意。

这种热情,既是对埃文个人的肯定,也是对历史记忆的珍视,更是对和平的渴望。

但是,这种热情有时候可能会被过分解读,甚至被神化。

埃文的行为固然值得赞赏,但将其拔高到英雄的高度,也可能忽略了事件本身的复杂性。

美国舆论的视角:多元价值观下的碰撞与冲突与中国网友的热情赞扬不同,美国部分网友对埃文的举动表达了质疑和反对。

他们认为埃文的捐赠行为是对美国历史的背叛,是对“战争罪行”的变相承认。

他们担心这些照片会被中国政府用于政治宣传,或者被曲解利用。

此外,也有人认为这些照片应该留在美国,让更多美国人了解那段历史。

这些观点,虽然与中国的主流舆论相悖,但也反映了美国社会的多元价值观。

在不同的文化圈里,大家对同样的事情看法差异很大。

明白这种区别,能帮咱们减少误会和争执。

刚刚提到的情况,现在换个说法来说。简单点讲,就是之前说的那些事,换个方式再讲一遍。

从历史学者的角度看,我们要探寻真实的历史,抛开个人偏见和意识形态。

对于历史学家而言,埃文·凯尔捐赠的这批二战相册,具有重要的史料价值。

这些照片展现了战争的残酷,也捕捉了老百姓的日常,为研究二战历史提供了难得的参考。

历史学家关注的,并非照片背后的政治解读,而是照片本身所承载的历史信息。

他们会仔细考证照片的拍摄时间、地点、人物,以及照片背后的故事,力求还原历史的真相。

这批照片,无论是在中国还是在美国,都具有重要的研究价值,能够帮助人们更全面地了解那段历史。

媒体的视角:放大镜下的责任与担当在这个事儿里,媒体的作用挺关键。

一方面,媒体的报道让更多人了解了埃文·凯尔的举动,也让更多人关注到二战历史。

有些媒体过分炒作和鼓动,导致公众意见更加对立和激烈。

一些媒体为了追求流量,不惜歪曲事实,夸大其词,甚至对埃文进行人身攻击。

这种做法不仅伤到了埃文,还让媒体的信誉受损。

媒体应该承担起社会责任,客观公正地报道事实,引导公众理性思考,而不是为了博眼球而制造噱头,煽动情绪。

交流心得:跨文化沟通的难点与好处埃文·凯尔事件,折射出跨文化交流中的诸多挑战。

不同的文化、历史和观念差异,常常引发误会和争执。

现在信息多到爆炸,一点小误会或争执就能迅速放大,变成网络暴力。

埃文·凯尔的经历,就是一个典型的例子。

如何避免类似事件的再次发生?

这需要我们从多个层面进行反思。

提高对不同文化的了解和沟通,促进各文化间的相互尊重和接纳。

要规范网络行为,打击网络暴力,营造健康的网络环境。

媒体得站出来,做到实事求是,公正报道,帮助大家理智看待问题。

个人也应该提高自身的媒介素养,不盲从,不轻信,理性地看待和处理信息。

埃文·凯尔事件也为我们提供了反思中美两国在对待历史记忆和文化遗产方面不同态度和视角的机会。

美国一些人对埃文捐赠行为的反对,部分源于对中国政府的不信任,以及对中国可能利用这些照片进行政治宣传的担忧。

这种担忧,虽然未必完全合理,但也反映了中美两国之间存在的一些深层次矛盾。

要解决这些冲突,加深彼此的理解和信任,咱们俩可得齐心协力啊。

解决老问题,得兼顾国家好处、个人感受和过往事实。

埃文·凯尔的举动,出发点是好的,但他可能没有充分考虑到事件的复杂性和可能引发的争议。

中国政府的回赠,既表达了对埃文的感谢,也体现了对历史的尊重。

然而,如何妥善处理这些历史资料,如何避免被过度解读或政治化利用,也是需要认真考虑的问题。

结语:在开放与包容中走向未来埃文·凯尔捐赠相册事件,并非简单的“好人好事”,也不是简单的“文化冲突”。

它是一个复杂的社会现象,反映了全球化时代背景下,不同文化之间的碰撞与交融,也反映了网络时代信息传播的快速性和复杂性。

这事儿让人意识到,咱们在跟不同文化的人打交道时,得心态敞亮,别带着成见,要珍惜各自文化的不同,别一开始就戴着有色眼镜看人。

咱们还得小心网上那些不好的言论,保护好网络空间,说话办事都尽量客观,对不同意见也持有开放态度。

历史是复杂的,真相往往是多面的。

我们应该以更加客观、理性的态度去对待历史,去理解历史,而不是将其作为政治斗争的工具。

只有这样,我们才能从历史中学到东西,让未来变得更加美好。

埃文·凯尔的经历,也让我们反思个人在历史洪流中的位置,以及如何以个人的微薄之力,去促进不同文化之间的理解和交流。

希望未来,会有更多像埃文·凯尔这样的人,以真诚和善意,架起沟通的桥梁,让世界变得更加和谐美好。