1957年,李发少将在厦门主持军事会议时,突闻枪声,他中弹倒地,血染会场。这位开国少将、渤海军区司令竟被其警卫员杀害。李发的死因复杂,背后真相待解。

李发,1931年参加中国工农红军,开启军事生涯。长征中任指挥官,突破重围,成为革命劲将。抗战爆发后,迅速加入八路军。

抗日战场上,部队多次与敌军激战,破坏其后勤和交通线,削弱敌方实力。在百团大战中,李发所在部队几乎摧毁日军重要交通设施。李发在战士中威望极高,因其战略眼光敏锐且坚信胜利。解放战争爆发后,李发的军事才能得以更大发挥。在辽沈战役中,他负责关键战术部署并亲自指挥。

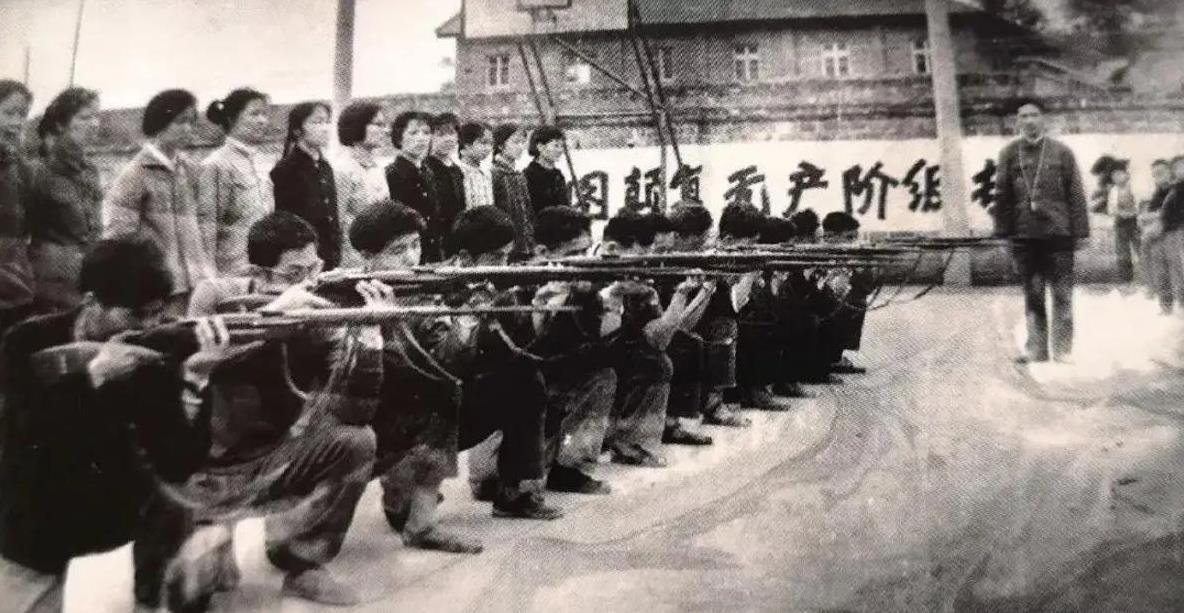

在战役中,他率部摧毁敌军防线,协助其他部队占领多座关键城市,为解放全中国奠定基础。在平津战役中,他指挥部队迅速占领天津,支援华北解放,展现卓越的军事才能,令敌军畏惧。1950年代初,李发任渤海军区司令员,负责沿海防御。当时战争阴影未消,他严格要求士兵,强化军事训练和备战。他指挥建立坚固防线,保障北方安全。在他的领导下,渤海军区成为国家安全的重要屏障,其能力和果断使外部威胁无法突破防线。

李发在战场和战时决策中表现突出,其军事见解对毛主席及高级指挥官影响很大。1950年代初,他的理论和经验帮助中国军队完善了多项防御政策,建立了较稳固的国防体系。国家的安全不仅依赖领导的智慧,还依赖精干的军队。

在渤海军区,他全面推动军事人才培养,严格要求每位官兵掌握扎实的基本功。李发建立了军事培训基地,组织大量演习和战术演练,提升部队应对战争威胁的能力。这些措施使渤海军区的军官深受影响,许多骨干后来成为中国军事系统的重要力量。

李发的军事思想影响了当时部队,并为后续军事变革奠定了基础,使他的军事生涯达到顶峰。然而,正当他事业上升时,一场变故将他推入低谷。1957年3月25日,在厦门的一次军事会议上,李发正主持重要讨论,气氛紧张。那天,他与军区领导和工作人员讨论福建沿海防御问题,计划部署细致,讲话条理清晰。

所有人都专注聆听时,一声枪响打破了寂静。李发还没反应过来,又有两声枪响,场面大乱。人们没料到,这一切源于李发的警卫员凌发凤,他曾是李发信任的警卫。此时,凌发凤突然拔枪,朝李发背部连射三枪。李发倒地,血流不止,会议室一片惊叫。警卫和与会人员震惊不已,无法理解眼前发生的事。李发被紧急送医,尽管医生全力抢救,但因伤势过重,最终不幸去世。

几小时后,李因伤重去世,享年44岁。此事震惊各方,毛主席听闻后震怒,下令彻查并全面调查李的死因。此事在军队和社会上引起震动,人们纷纷猜测刺杀动机。李曾是抗日和解放战争中的英雄,他的突然死亡引发广泛关注。李的同僚、上级及部下均感震惊,难以置信一名信任的警卫员竟会在此时开枪杀害他。

毛主席得知李发遇害后,立即召集高层开会,要求查明真相并追责。他愤怒地强调要彻查真凶和幕后黑手。政府随即启动高级别调查,成立专案组深入分析。媒体和公众也纷纷猜测,李发遇刺原因成为焦点。调查显示,凶手凌发凤是李发的警卫员,无犯罪记录且未接触敌对势力,其作案动机仍不明朗。

他背景清白,工作表现正常。多次审讯中,凌发凤未说明动机,始终保持沉默。外界猜测他可能受到外部势力影响,但无证据支持。进一步调查显示,凌发凤的行刺动机可能与李发严格的军事管理有关。李发作为渤海军区司令员,以严苛著称,尤其对军官要求极高。这种高压管理可能引发凌发凤的强烈不满。

分析人士认为,凌发凤可能因难以承受高压环境而心生怨恨。作为李发的警卫员,凌发凤常需面对严格的军事纪律,参与日常训练并完成繁琐报告,这使他倍感压力。长期累积的压力最终导致他在李发主持的会议上决定用枪结束这种压抑。外界无法确认这一猜测,但该理论似乎为李发遇刺动机提供了解释。

凌发凤因何采取极端手段仍未可知。是长期压迫使他难以承受,还是对李发管理方式的憎恨所致?真相无从查证,此事成历史谜团。