1930年2月23日凌晨,山东曲阜孔府的灯光刺破寒夜。产房外,北洋政府的士兵枪械上膛,将院落围得密不透风;院内二十余位孔家长辈屏息凝神,目光紧锁那扇雕花木门。

突然,一声婴儿啼哭划破死寂,十三响礼炮随即轰鸣,震得曲阜城墙上的积雪簌簌而落——这个被全球媒体争相报道的“世纪婴儿”孔德成,以堪比帝王登基的规格宣告降生。

英国《泰晤士报》记者在电讯稿中写道:“今夜,中国人为一位新生儿鸣放的礼炮,比庆祝战争胜利时更虔诚。”这场惊心动魄的“护产行动”,不仅关乎一个家族的香火延续,更牵动着中华文明传承的千年命脉。

一、血脉之争:末代衍圣公的生死托孤

一、血脉之争:末代衍圣公的生死托孤孔德成的传奇始于一场惊心动魄的“托孤”。1919年秋,其父孔令贻病危时,侧室王宝翠已怀孕五月。这位末代衍圣公强撑病体,在病榻上写下遗折:“倘可生男,当承袭圣公之位;若生女,则此脉断绝。”奏折经北洋政府总理靳云鹏直呈大总统徐世昌,引发朝野震动。

为确保圣裔血脉纯正,北洋政府启动明代祖制:由孔府近支十府长辈集体监产,山东省长屈映光亲率卫队坐镇。产房内,接生婆被要求赤身接受检查;产房外,士兵每两小时轮岗,连送餐仆役都需搜身。这种堪比皇室继承的严苛程序,在民国史上绝无仅有。

王宝翠临盆前夜,孔府上演真实版“滴血验亲”。陶氏夫人命人取来孔府祖传的“圣裔玉碟”,将历代衍圣公的指血样本置于产房案头。当新生儿脚趾刺出的血珠与玉碟上的千年血痕相融时,在场族人齐声高呼:“圣人血脉不绝!”

二、夹缝成长:在古礼与西学间挣扎的“小圣人”

二、夹缝成长:在古礼与西学间挣扎的“小圣人”孔德成的童年堪称一部“活着的文明史诗”。百日袭爵大典上,他身穿特制的玄色蟒袍,被抱上孔庙大成殿的鎏金宝座。英国传教士李提摩太在回忆录中描述:“这个婴儿接受百官朝拜时,眼神竟似看透千年沧桑。”

孔府的教育体系是传统与现代碰撞的奇观。每日寅时(凌晨3点),乳母便用银匙喂食“晨露羹”(以荷叶收集的露水熬制)。5岁开蒙日,他在“诗礼堂”向七十二贤画像行三跪九叩大礼,随后接过鎏金《论语》,由前清翰林庄陔兰亲授句读。午后则要跟随德国汉学家卫礼贤学习几何代数,用鹅毛笔抄写英文单词。

1928年修缮书房时,工匠在书桌夹层发现他手绘的飞机设计图,此事被日本《读卖新闻》报道,标题赫然是:“圣人后裔的钢铁翅膀”。

新旧思潮的撕扯在1925年达到顶点。当时国民政府推动“新生活运动”,要求废除跪拜礼。11岁的孔德成在春丁祭典上面临抉择:是遵循古制三跪九叩,还是改行鞠躬礼?祭典当天,他出人意料地穿上前朝御赐的十二章纹祭服,却以鞠躬完成仪式。

《申报》评论:“这一躬,鞠出了两千年礼仪制度的嬗变。”

三、弃爵风波:十五岁少年的惊世抉择

三、弃爵风波:十五岁少年的惊世抉择1935年1月18日,南京国民政府收到一份震动朝野的请愿书。15岁的孔德成以“封建余绪不合共和精神”为由,请求撤销承袭32代的衍圣公爵位。

侍从回忆,少年在书房焚香静坐三昼夜,案头摆着《礼运大同篇》与孙中山《建国方略》,最终在黎明时分挥毫写下:“德成不敏,愿以学者身传圣人之道。”

这场“弃爵风波”背后是残酷的现实考量。当时曲阜孔府拥有良田十六万亩,佃户数万,俨然“国中之国”。孔德成在日记中写道:“每见佃户纳粮,老幼啼饥,始知圣裔光环下亦有血泪。”他力排众议推行“减租减息”,将七成田产捐作教育基金,资助创办曲阜师范学校。

改制后的“大成至圣先师奉祀官”虽无爵位,却肩负更重要的文化使命。1936年东京儒学大会上,面对日方“中日同文同种”的论调,孔德成即兴讲解《论语·子路》中的“和而不同”,直言:“真正的文明包容不是抹杀差异,而是各美其美。”这番发言被法国汉学家伯希和赞为“东方智慧的现代觉醒”。

四、乱世孤忠:抗战烽火中的文化长城

四、乱世孤忠:抗战烽火中的文化长城1937年曲阜沦陷前夜,一场惊险的“文化营救”悄然展开。日军特务机关长土肥原贤二携重礼登门,却见孔府正堂高悬《春秋》竹简拓本,上书血字:“见利思义,见危授命。”当夜,驻兖州国军师长孙桐萱派精锐骑兵护送孔德成南迁,途中遭遇三次伏击,护卫伤亡过半。

在重庆沙坪坝的奉祀官府,孔德成将文化抗战推向高潮。他与冯友兰合开《论语》讲座,每讲必引文天祥《正气歌》;把祭祀乐舞改编为抗战募捐义演,青铜编钟与《义勇军进行曲》的混响震撼大后方。

最令人称道的是1942年“圣诞学术义卖”,孔德成将历代衍圣公珍藏的《孔子圣迹图》摹本赠予飞虎队,陈纳德回赠的签名照片上写着:“您让我理解了为什么中国不可征服。”

五、海峡守望:一抔故土寄乡愁

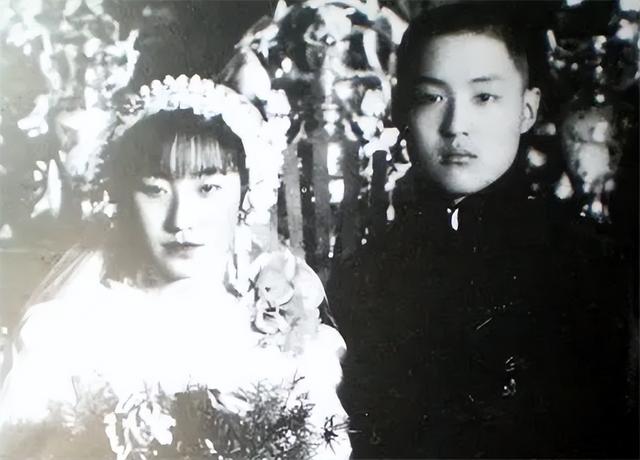

五、海峡守望:一抔故土寄乡愁1949年4月6日,孔德成在基隆港回望大陆的身影,成为两岸文化脐带断裂的永恒定格。行囊中除了祖传的商周彝器,还有夫人孙琪方缝在衣襟里的曲阜泥土。在台大文学院的课堂上,这位“最后的圣裔”创造了独特的教学传奇:用甲骨文书写毕业证书,把《仪礼》编成舞台剧,甚至带着学生到夜市边吃蚵仔煎边讲解“食不语”的真谛。

1987年两岸开放探亲后,孔德成托人辗转送来三件特殊礼物:手抄《春秋》全卷、曲阜孔林松籽培育的盆栽,以及录有故乡方言的磁带。当侄孙孔垂长跪听曾祖父用曲阜土话吟诵《诗经·小雅》时,七十老翁涕泪纵横的画面,被家族摄影师悄悄定格。

尾声:不朽的文明图腾

尾声:不朽的文明图腾2008年10月28日,孔德成在台北病逝,遗嘱要求灵柩暂厝台湾,“待山河一统日,归葬孔林侍先师”。次年清明,曲阜孔庙杏坛前,百名学子齐诵《礼运大同篇》,声浪随春风直上云霄。

此刻,那十三响穿越世纪的礼炮声,终化作文明传承的永恒心跳——真正的“排面”,从不是金册礼器,而是血脉里奔腾不息的文化基因。