1998年深冬的沈阳皇姑区,当记者叩开李桂兰家斑驳的木门时,这位七旬老人正戴着老花镜缝补衣裳。听闻"张洗非"三个字,她的针尖猛然刺入指腹,血珠在泛黄的布料上洇开一朵暗红的花。这段尘封四十四载的往事,如同被惊动的蝴蝶,在破旧平房的煤烟味中翩然苏醒。

锅炉房里的"格格"

锅炉房里的"格格"1949年的沈阳城飘着解放的硝烟,锅炉工李振海在煤灰飞扬的车间里搓着皲裂的手掌。这个曾在张大帅府当过差的汉子,此刻正为四个嗷嗷待哺的儿女发愁。前妻病逝后,家里乱得如同打翻的针线筐,十岁的小女儿桂兰光着脚满院跑,三个儿子像野草般疯长。

命运在1950年早春拐了个弯。那天李振海带回个穿阴丹士林旗袍的女人,衣襟别着白绢帕,发髻纹丝不乱。十岁的桂兰躲在门框后,突然瞪圆了眼睛,这不是大帅府里那位总给她糖吃的"张姑姑"吗?

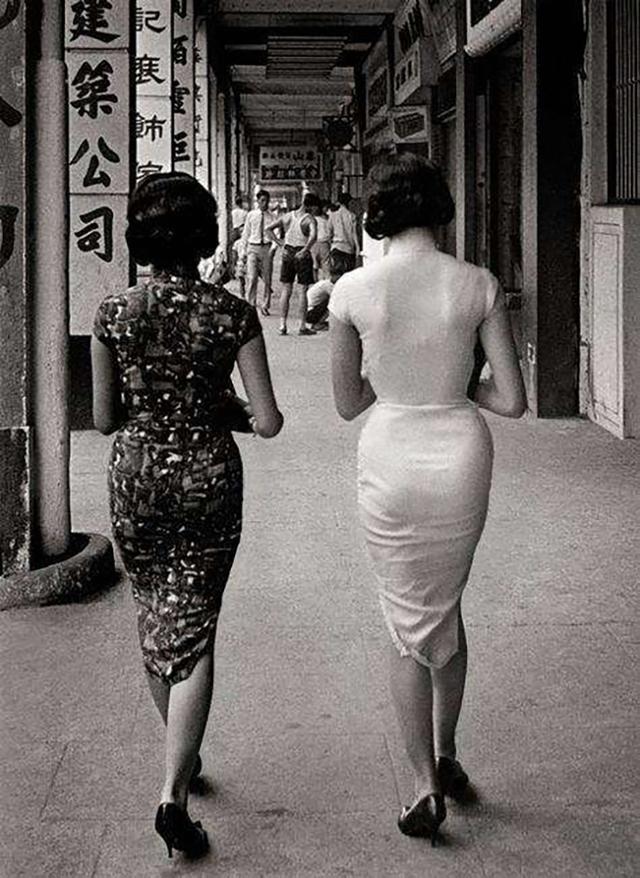

民国旗袍美女

"我叫张洗非。"女人说话像唱戏,尾音打着旋儿。她住进十平米的土坯房,却把日子过得像在戏台。清晨踩着露水去早市喝豆浆,午后倚着榆树哼京韵大鼓,最离奇的是她总把洗净的旗袍晾在煤堆旁,说这样能熏出"烟火香"。

李家长子李有才记得清楚:"后娘从不进厨房,倒把每月五斤的细粮票全换了烧酒。"有邻居看不惯,说这是"四体不勤的资产阶级做派",张洗非只是抿嘴笑,从旗袍暗袋摸出块银元:"劳驾,帮称半斤酱牛肉。"

梅兰芳的贵客

梅兰芳的贵客1951年深秋,沈阳火车站挤满了看热闹的百姓。京剧大师梅兰芳率团赴朝慰问志愿军,专列在此停靠。李桂兰被继母拽着挤过人群,懵懂间竟进了戒备森严的贵宾室。

"梅先生,别来无恙?"张洗非的问候让在场官员都怔住了。更令人震惊的是,梅兰芳竟起身作揖:"张女士风采更胜往昔。"临别时,大师塞给她个鼓囊囊的信封,半月后政府幼儿园就多了位穿旗袍的保育员。

这段往事在李家引发诸多猜测。三儿媳佟桂英回忆:"婆婆有只樟木箱,常对着张发黄的照片发呆。"照片里戎装男子肩章灿金,眉眼英挺如刀裁。问及此人,张洗非总用绢帕掩唇:"故人。"

八大胡同的惊鸿

八大胡同的惊鸿时光倒流至1915年的北京八大胡同,云吉班的灯笼在暮色中摇晃。十五岁的小凤仙抱着三弦,看斜对门茶楼里进出着戴礼帽的先生们。她不知道,那个总穿灰布长衫的湖南口音男子,将改变她的人生轨迹。

蔡锷将军的"韬晦之计"成了梨园行当的谈资。外人啐着瓜子讥笑:"放着督军府不住,偏来窑子装疯卖傻。"小凤仙却记得将军教她读《满江红》时,手指在桌案敲出的金戈铁马声。

1915年11月11日,云吉班摆下十桌花酒。蔡锷借口如厕,将大衣怀表留在席间。等密探察觉时,将军已登上开往天津的火车。这段"金蝉脱壳"的传奇,在坊间流传出无数版本,却少有人知那夜小凤仙抱着将军的大衣枯坐到天明。

乱世飘萍

乱世飘萍护国战争的捷报传来时,小凤仙正给客人斟酒。她手一抖,酒液泼湿了水红色缎面鞋。1916年11月8日,日本福冈的病榻上,蔡锷写下最后一封家书:"蕙英贤妹妆次:别后苦相忆......"这位铁血将军惦念的,始终是远在昆明的发妻潘蕙英。

北京中央公园的追悼会上,小凤仙的素白身影惊起阵阵骚动。她献上的挽联墨迹未干:"九万里南天鹏翼,直上扶摇,怜他忧患余生,萍水相逢成一梦;十八载北地胭脂,自悲沦落,赢得英雄知己,桃花颜色亦千秋。"北大教授黄侃在日记中写道:"伊人倏忽即逝,恍若惊鸿。"

浴火重生

浴火重生1949年的沈阳飘着解放的传单,曾经的"侠妓"已改名张洗非。街道主任王淑芳记得,这个爱穿旗袍的妇人总抢着报名参加扫盲班,用蝇头小楷抄写《共同纲领》。有次联欢会,她抱着不知从哪淘换来的旧月琴,唱了段《苏武牧羊》,琴声激越处,竟把丝弦生生挑断。

李桂兰出嫁那天,张洗非从箱底摸出对翡翠耳坠。"当年有位将军说,翡翠要配书香门第的姑娘。"她给养女戴上时,手指微微发抖,"记住,女子命薄不薄,全看骨子里的硬气。"

1954年早春,脑血栓让张洗非失去了语言能力。临终前七天,她总指着窗外飘摇的柳枝,喉咙里发出呜呜的声响。陪床的佟桂英突然想起,婆婆教她认字时念过的诗:"昔我往矣,杨柳依依。"

历史的回响

历史的回响当记者揭开"张洗非即小凤仙"的真相时,李家兄妹翻出个生锈的铁盒。里面除了梅兰芳的手书,还有张泛黄的戏单,1952年沈阳工人文化宫戏曲汇演,参演者名单末尾赫然写着:张洗非,表演剧目《霸王别姬》。

辽宁大学历史系教授赵刚在《近代名妓考》中分析:"小凤仙晚年刻意淡出公众视野,与其说是明哲保身,不如说是对蔡将军精神的守护。"正如她在给梅兰芳的信中所写:"往事如戏,曲终人散时,留个清净身。"

2011年,沈阳文史馆在整理档案时,发现张洗非1953年提交的《扫盲工作总结》,娟秀的钢笔字里藏着段耐人寻味的话:"教妇女们认'解放'二字时,总想起有人说过,真正的解放不在名号,而在人心。"

这个被历史风云裹挟的女子,最终在东北的炊烟里找到了安宁。她的柳条箱底始终压着半幅对联,纸色苍黄,墨迹如铁:"不信美女终薄命,从来侠女出风尘。"而箱盖上那道浅浅的剑痕,据说是蔡锷将军佩剑所留,那年八大胡同的月色,终究照见了百年沧桑。