“产钳,快拿产钳来……”

病床上,一个满脸皱纹、陷入昏迷的状态的老人嘴里还在不停的喊道。

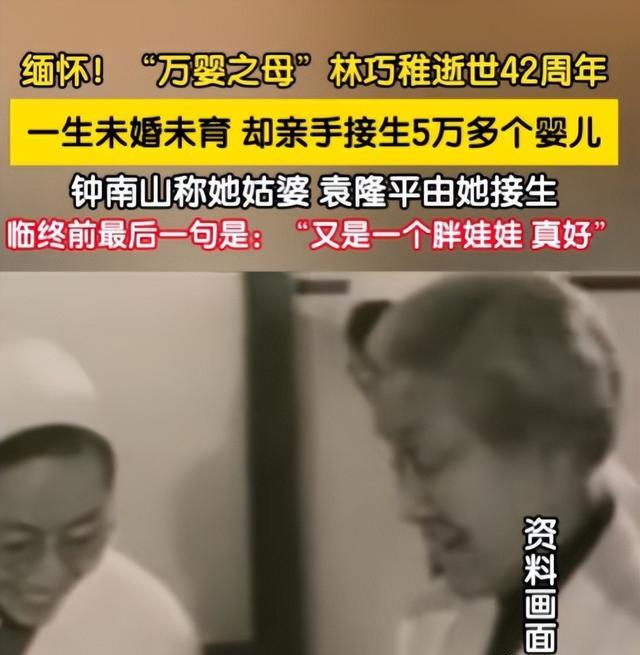

这个老人便是中国妇女的骄傲,被称为“万婴之母”的林巧稚医生。在她的从医生涯中,接生过超5万名婴儿,我们所熟知袁隆平就是在她的手上诞生的。

甚至在日军侵华的那段时间,北京协和医院被迫关闭。她“偷偷”开了一家私人诊所,为病患施珍。

那为什么这样一个令人敬佩的女英雄,最终却落得了一个终生未婚未育,孤身一辈子的下场呢?

“医生梦”的诞生

林巧稚,出生在一个开明且幸福的家庭当中。

在她那个年代,很多人饭都吃不饱的情况下,林巧稚的父亲却因为成绩优秀前往新加坡留学。每每父亲回来的时候,就会教她英文,更将开明的思想种在了林巧稚的心中。

母亲也非常和善,一家人幸福美满。可谁成想,在林巧稚5岁的时候,一场意外的发生改变了她的命运。

她的母亲因宫颈癌去世,在当时医术落后,科技不发达的情况下,癌症就像一个可怕的“魔鬼”一样,沾上就很少能摆脱。

母亲的离世对于一个年纪尚小的小女孩来说就是一个沉痛的打击,每每想到母亲在床上被病情折磨的脸庞,林巧稚就心痛不已。

在那之后,她便改变了自己的梦想,有了一个救死扶伤的“医生梦”。

受到父亲的影响,林巧稚的成绩非常优异,在学校也是老师们常常夸赞的学生。1921年,20岁的林巧稚毅然决定报考当时中国最顶尖的医学院校之一的北京协和医学院。

那天,她和自己的朋友一起来到考试现场,她们非常紧张,都默默憧憬未来,如果能进入这所学校,就离梦想不远了。

可就在这时,天气的炎热让林巧稚的朋友中暑晕倒,面对即将开始的考试,和陷入昏迷的朋友,林巧稚毫不犹豫的选择去救助朋友。

虽然因此错过了答题时间,但她的善举却被考官看在眼里,记在心里。最终,林巧稚凭借流利的英语、扎实的学识以及那颗舍己为人的心,被协和医学院破格录取,开启了她的医学之旅。

在学校期间,林巧稚对妇产科产生了浓厚的兴趣。她见过太多贫苦的妇女生孩子的情景,环境差劲,条件艰苦,为了省钱,选择很便宜的产婆接生,面临着巨大的风险和痛苦。

所以,她决定凭借自己的能力为中国妇产科开拓出一条康庄大道。

接生袁隆平,受人爱戴

为了中国妇产科,林巧稚选择到医术较为先进的英国曼彻斯特医学院、伦敦大学医学院和美国芝加哥大学进修。

在那里她孜孜不倦的学习着,科研成果显著,谁成想,竟然遭到了美国的“惦记”。

为了让这个优秀的妇产科医生留下美国发展,美国方可是下了血本,抛出了不少丰厚的待遇,可对于林巧稚来说,这从来不是自己所向往的,她的目标只在中国妇女身上。

她深知在当时那个年代,优秀的妇产科会对中国妇女产生多大的影响,能规避掉多少不应该存在的风险。

林巧稚依然决然的回了国。她怀着医者仁心,把诊疗费用降到平均水平以下,遇到穷苦病人,不仅免去诊疗费,还自己掏钱援助。就这样,她的诊所在战乱中坚持了 6 年,留下了 8887 份病历档案。

在她看来,小宝宝的第一声啼哭就是对她医术的认可。她接生过许多孩子,而最值得一说的便是,我们的杂交水稻之父——袁隆平。

1930年9月7日,林巧稚向平常一样,巡查病房,就在这时,一个母亲羊水破了,她连忙将女士送到了手术台。

在护士的帮助之下,数小时之后,一个婴儿呱呱坠地,听着孩子响亮的啼叫声,林巧稚笑了,她万万没想到,这个小婴儿竟然在未来会成为一代“杂交水稻之父”,为中国的粮食安全问题作出巨大贡献。

“女娲接生了神农”,也许这就是传承吧。

除此之外,经过林巧稚的接生的名人还有很多,就像梁思成的孩子等等,但她向来不追求权贵,主张人人平等,不会看不起任何的患者,甚至会为家境贫寒的病人减免医疗费用。

在当时那个年代,林巧稚的医德和医术得到了许多人的尊敬和称赞。

1983 年 4 月 22 日,林巧稚在北京病逝,享年 82 岁。这一生她将自己所有的时间都放在了医学上,终身未婚,但她却从来没有觉得孤单过,毕竟每天过得非常充实,看着婴儿们一个个在她的手上出生,她便觉得这一生非常值得。

在生命的最后一刻,她还在担心着自己的病人,“又是一个胖娃娃 ,真好”成了她一生中最后一句话,这样的精神让不少人为此落泪。

央视发文悼念,入选教材

今天,是林巧稚医生逝世的42周年,为此,央视新闻亲自发文进行悼念:“她终生未婚育,但亲手迎接了5万多名婴儿”、“她写的病历,清晰工整,生怕病人看错一个字。”

字里行间都能看林巧稚是多么的伟大,多么的无私,不少网友都感动落泪,纷纷致敬道:“她无私的爱,孕育了无数生命,成就了无数家庭。”、“缅怀“万婴之母”林巧稚”。

林巧稚的事情也曾被编入人教版高中英语教材中,让学生们通过梳理林巧稚的一生,感受她的美好心灵和无私的奉献精神。

结语

林巧稚的一生,是平凡而又伟大的一生。她用自己的双手,为无数生命带去了希望和温暖。她用自己的行动,诠释了什么是真正的医者仁心。

而生活中这样优异的医德的医生不占少数,他们不仅医术高超,更有着一颗温暖而坚定的心。他们的存在,如同黑暗中的灯塔,照亮了患者前行的道路,给予了他们战胜病魔的勇气。

让我们向这些伟大的医者致以最崇高的敬意,感谢他们为这个世界带来的温暖与希望。

信息来源:

厦门日报2025-04-11 ,关于“厦门名人频现中小学教材!他们是…… ”的报道

人民政协网2022-08-19,关于“她一生未曾婚育,为何被誉为“万婴之母”的报道