在太原这片古老的土地上,崇善寺宛如一位历经沧桑的智者,静静地矗立着,承载着千年的历史与文化。它的故事,始于遥远的唐代,初名白马寺,如同一个懵懂的孩童,在岁月的长河中缓缓起步,而后在北宋时期更名为延寿寺,每一次更名都伴随着时代的变迁,如同树木的年轮,记录着往昔的岁月。

关于崇善寺,有着诸多神秘而引人遐想的传说。相传这里曾是隋炀帝巡幸太原时的行宫,那时候,宫殿巍峨,雕梁画栋之间或许曾留下帝王的足迹与欢声笑语;又有说法称其为武则天少时出家的旧址,在那青灯古佛之下,是否也曾有过一位少女对未来的憧憬与迷茫?这些传说如同迷雾,为崇善寺增添了一抹神秘而浪漫的色彩,让后人在探寻其历史时,不禁心生敬畏与好奇。

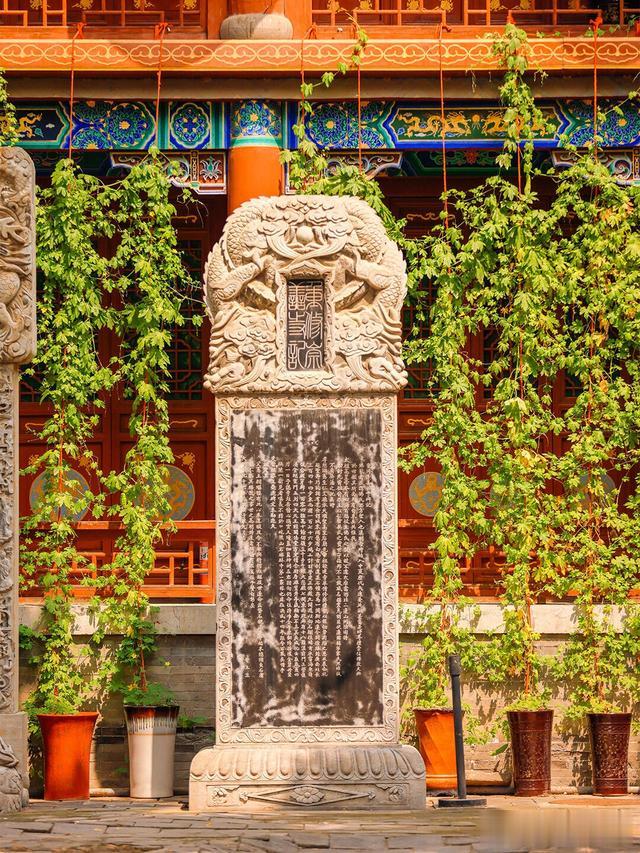

然而,岁月无情,战火纷飞。清同治三年(1864 年)十月,一场大火席卷而来,无情地吞噬了寺院的大部分建筑,曾经的辉煌与繁华在熊熊烈火中化为灰烬,只留下满目疮痍与无尽的叹息。但命运似乎又对这片土地有所眷顾,现崇善寺大悲殿顽强地幸存了下来,成为了原寺院劫后余生的珍贵遗迹。这座大悲殿及其周围附属的寺产,仅约为原寺院的十二分之一,宛如一位孤独的守护者,默默地坚守着往昔的记忆。

大悲殿简朴庄重,宏大沉稳,其建筑风格尽显古代工匠的高超技艺与智慧。重檐歇山顶的设计,飞檐翘角,宛如飞鸟展翅欲飞,给这座建筑增添了一份灵动与轻盈之感;斗拱五铺作,出檐深远,每一处斗拱的拼接与组合都精准无误,彰显着力学与美学的完美融合;琉璃瓦剪边,在阳光的照耀下,闪烁着五彩斑斓的光芒,为这座古朴的大殿增添了一抹华丽的色彩。殿身面阔七间,达 38.5 米,进深四间,21.7 米,通高近 20 米,宽敞的空间内,仿佛能容纳下历史的回响与岁月的低语。上下两层斗拱形制苍古、技巧娴熟,那苍劲有力的线条,仿佛在诉说着古代工匠们的匠心独运,他们用手中的工具,一凿一斧地雕琢出了这座建筑的灵魂,使其历经六百多年的风雨洗礼,依然屹立不倒,成为现存最完整最标准的明代木结构建筑,堪称研究我国古代建筑艺术的罕有实物。

崇善寺的珍贵之处,不仅仅在于这座宏伟的大悲殿,还在于其现存的三宝,它们宛如三颗璀璨的星辰,在历史的天空中闪耀着独特的光芒。

首先是那三尊泥塑贴金菩萨立像,分别为千手千眼十一面观世音菩萨、千臂千钵千释迦文殊菩萨、千华子普贤菩萨。这些佛像高大威严,每一尊都蕴含着深厚的宗教文化内涵与艺术价值。观世音菩萨的千手千眼,仿佛能够洞察世间万物的疾苦,给予众生无尽的慈悲与庇佑;文殊菩萨的千臂千钵千释迦造型独特,象征着智慧的广大与佛法的无边;普贤菩萨的端庄慈祥,则展现出了大行菩萨的风范。佛像身上的贴金工艺精湛绝伦,历经岁月的磨砺,依然金光闪耀,那细腻的面部表情、流畅的衣纹线条,无不显示出古代工匠们对佛像塑造的极致追求,让人在瞻仰之时,心生敬畏与虔诚。

其次是寺院所藏的藏经,在上世纪 80 年代就被誉为“佛教界的小型图书馆”,这是一座知识的宝库,蕴含着丰富的佛教经典与文化传承。这些藏经历经岁月的沉淀,承载着无数高僧大德的智慧与修行心得,它们以文字的形式,记录了佛教在这片土地上的传播与发展,为后世的学者和信徒提供了深入研究佛教文化的重要资料,仿佛一扇通往古代佛教智慧殿堂的大门,等待着有心人去开启与探索。

再者是《释迦世尊应化事迹图》和《善财童子五十三参图》两部一样大小的摹本,这些画作以细腻的笔触和丰富的色彩,描绘了佛教中的重要故事与场景。它们不仅仅是艺术作品,更是宗教文化的生动展现,通过画面的形式,将抽象的佛教教义具象化,让观者能够更加直观地了解佛教的历史与文化内涵,感受其中所蕴含的智慧与哲理,在欣赏艺术之美的同时,也能得到心灵的洗礼与启迪。

崇善寺,这座饱经沧桑的古寺,犹如一部厚重的史书,每一块砖石、每一尊佛像、每一页藏经,都书写着历史的篇章。它见证了朝代的更替、文化的交融与传承,是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。然而,在现代社会的快速发展中,崇善寺也面临着保护与传承的挑战。我们应当珍惜这一历史瑰宝,加大对其保护力度,通过科学的修缮技术、完善的保护措施以及文化的传承与弘扬,让崇善寺在新时代中继续绽放光彩,让后人也能够领略到其独特的历史魅力与文化价值,使其成为连接过去、现在与未来的文化桥梁,为人类文明的传承与发展贡献自己的力量。