在山西省长治市平顺县高阳乡的山水之间,隐匿着一座有着独特气质的古寺——淳化寺。它宛如一位遗世独立的隐者,静静伫立在天地之中,散发着古朴而深邃的气息,虽不张扬,却有着让人无法忽视的魅力。

对于那些穿梭在大云院与龙门寺之间的旅人来说,淳化寺就像是一个容易被忽略的宝藏,悄然坐落在马路之畔。若不是有心探寻,很可能在匆匆的行程中与其擦肩而过。然而,一旦驻足停留,便会被这座国保单位所蕴含的深厚底蕴所吸引。

整个寺庙如今仅留存着一座小巧而标致的金代殿宇和两尊宋代经幢,在群山环抱之下,在乡镇的烟火气息之中,显得既孤独又特别。它或许是浊漳河谷 8 处高古木构里最为孤独的存在,周边没有其他古建筑与之相伴,形单影只地矗立在这片土地上。但同时,它又是最具烟火气的一座。身旁村民的日常生活与之交织在一起,柴米油盐的气息弥漫在周围。旅人也能在此处寻得一份温暖,吃上一顿饱含着当地风味的丰盛午饭,这种独特的交融让淳化寺有了别样的生命力。

“淳化”二字,承载着“淳德教化”的美好寓意,象征着古人对“美好的世界”的向往与追求。这座寺庙的历史可以追溯到遥远的唐开元年间,最初名为龙门禅院,作为距离 9km 外的龙门寺的下寺,开启了它的历史篇章。然而岁月无情,宋开宝年间,殿宇不幸倾塌,只留下了殿前那刻于开宝三年(970)的石经幢,犹如一位忠实的守护者,默默见证着历史的变迁。直到宋淳化二年(991),寺庙改名淳化寺,后在金大定九年(1169)得到修缮,逐渐形成了如今大殿的格局,历经风雨,留存至今。

现存的大殿作为金代遗构,有着独特的建筑风格和精妙的构造工艺。它坐北朝南,面阔三间,进深六椽,单檐歇山顶的造型在蓝天下显得格外庄重。走进大殿内部,梁架为六椽栿通檐用二柱的设计,使得空间极为开阔,给人一种豁然开朗之感。尤为值得一提的是,六椽栿上以蜀柱和劄牵代替四椽栿,这是晋东南民间工匠智慧的结晶,他们巧妙地运用小木材搭建殿宇,在有限的条件下创造出了如此稳固而美观的建筑结构,堪称典范之作。

檐下施四铺作单下昂计心造,没有补间铺作,简洁而大方。栱下阑额不出头,普拍枋、撩檐槫皆出头,这种独特的处理方式展现出一种古朴而典雅的美感。而翼角起翘的设计,让屋檐的曲线优美流畅,恰似飞鸟展翅,轻盈灵动,仿佛能看到古代工匠们在建造之时对美的执着追求,那微微上扬的屋檐,仿佛带着宋风穿越时空而来,将那份精致与优雅展现得淋漓尽致。从正面望去,两栋经幢恰到好处地与大殿相互映衬,仿佛正好托举住屋顶展开的双翼,营造出一种和谐而有意境的画面,让人不禁感叹古人在建筑布局上的巧思。

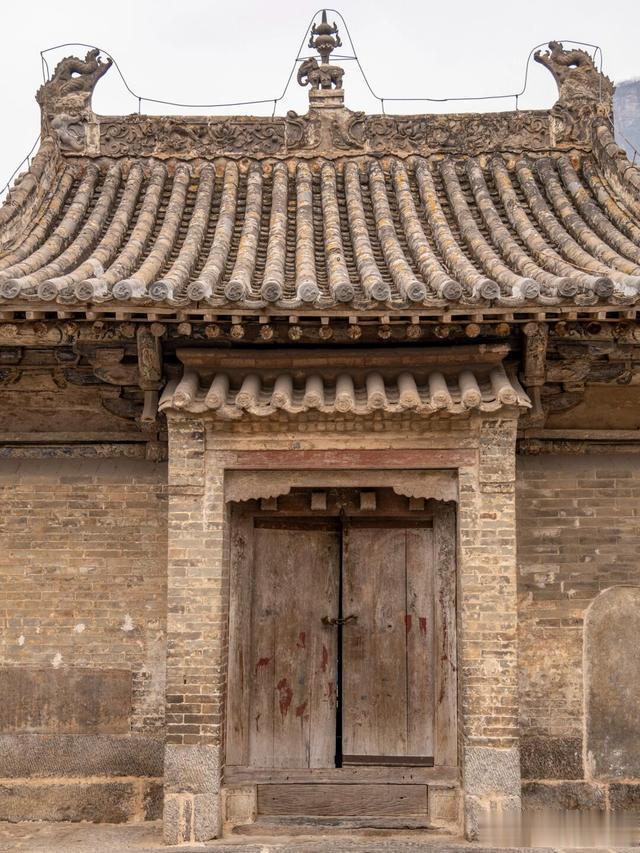

大殿最为独特之处,当属背立面当心间的开门设计。这里做抱厦处理,门上有檐,形态介于腰檐与重檐之间,这种独特的设计在晋东南众多三开间的小庙中独树一帜,成为了淳化寺区别于其他建筑的显著标志。这扇门仿佛是一个时光的入口,连接着过去与现在,让人在进出之间,感受到历史的沉淀与岁月的痕迹。

800 多年的时光流转,淳化寺就这般孤独而坚定地立在群山之间。它见证了朝代的更迭、社会的变迁,也目睹了周围村民一代又一代的生活。那些散步的老人,在寺庙前悠然自得地踱步,岁月的痕迹刻在他们的脸上,与寺庙的古朴相互映衬;奔跑的孩子嬉笑玩耍,他们的欢声笑语为这片古老的土地增添了生机与活力;匆匆忙忙开车运货的年轻人,带着对生活的憧憬与奔波,在寺庙旁穿梭而过,构成了一幅生动的生活画卷。而我们这些特地前来拜访的旅人,带着对历史文化的敬仰与好奇,踏入这片土地,与这座古寺进行一场跨越时空的对话。

淳化寺虽孤独,却并不寂寞。它以其独特的建筑之美、深厚的历史底蕴,吸引着越来越多的人关注。它不仅仅是一座古建筑,更是中华民族传统文化的重要组成部分。在未来的日子里,相信它会继续坚守在这里,等待着更多的人去发现它的美,去解读它背后的历史故事,去感受那份遗世独立却又与生活紧密相连的独特魅力,也期待着它能见证中国建筑艺术走向世界的那一天,让世界领略到中国古代建筑文化的博大精深。

它宛如一首无声的诗,用岁月作墨,以砖石为纸,书写着属于自己的传奇篇章。每一处梁架、每一扇门窗、每一块砖石,都凝聚着古代工匠的心血与智慧,也承载着这片土地上人们的情感与记忆。在这片山水之间,淳化寺将继续守望着时光的流转,成为历史长河中一颗闪耀着独特光芒的文化之星。