“半年前在商场看到迪桑娜的水桶包要3000块,我当场懵了——这还是我认识的‘千元内国产包’吗?”打工人Sophie的吐槽,戳中了无数人的困惑。

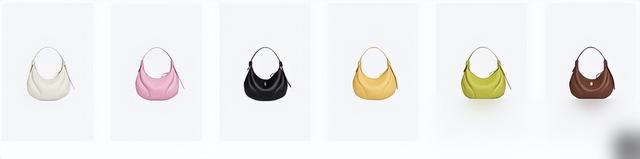

最近,《好东西》里王铁梅背着的裘真邮差包、通勤路上随处可见的山下有松“菜篮子”、小红书被晒爆的古良吉吉编织包……这些曾经默默无闻的国产女包,突然以“千元俱乐部”的姿态杀进大众视野,火得让人又惊喜又纠结:它们凭什么卖这么贵?

真的值吗?

从“廉价标签”到“千元新贵”,国产女包如何逆袭?这场逆袭的背景,是奢侈品市场的集体“降温”。

贝恩数据显示,2024年全球奢侈品销售额下滑2%,中国内地个人奢侈品市场更暴跌18%-20%;LVMH、开云等时尚集团股价跌超16%,反而是历峰集团(珠宝腕表)逆势涨了12%。

曾经靠“logo装腔”的消费逻辑松动了,消费者开始问:“花几万买个包,真的比装得下电脑、文件、化妆品的实用款香吗?”

国产女包精准抓住了这个缝隙。

蝉魔方数据显示,2025年2月天猫千元以上女包销售额TOP15里,7个国货品牌强势上榜,山下有松、裘真更是杀进前三,紧追COACH。

它们的“武器”很明确:用故事讲情怀,用工艺拼品质。

比如山下有松,创始人付崧从谷歌UI设计师转型,拉着山西60岁姥姥们手工制包,把“慢工出细活”的温暖故事讲得动人;裘真花十年打磨水染植鞣皮工艺,不喷化学涂层,让包“越背越有岁月感”;迪桑娜更直接——请爱马仕前工匠当工艺大师,2017年就登上米兰时装周。

这些品牌像商量好的,都在强调:“我们不是廉价货,是有故事、有手艺的‘中国制造’。”

涨价有理?消费者的账本算得明明白白但故事再美,价格是绕不过的坎。

魔镜洞察数据显示,2022年Q2到2024年Q4,山下有松均价从1658元涨到2213元,个乐从2487元涨到2807元,半坡饰族甚至从541元涨到1584元。

网友的评论区吵翻了:一边是“营销割韭菜”的质疑,一边是“国外包能卖几万,国货凭啥不能?”的力挺。

消费者的“值不值”,其实算的是笔“性价比+情感账”。

买过山下有松的Stella说:“背了三年没坏,越南品牌的羊皮包两年就脱皮,这钱花得值。”另一位用户则晒出对比图:原版包色调高级、面料垂坠,200多的仿品一眼假——“与其买高仿被看穿,不如支持正版,至少背的是自己的审美。”

更关键的是,这些包真的“能打”。

容量大、多隔层、多种背法,通勤装电脑、带娃装奶瓶都不在话下;全粒面头层牛皮、油蜡皮等高级材质,加上“越用越亮”的承诺,让实用性和耐用性成了硬通货。

有品牌甚至用3D参数化设计技术,把打版周期从7天压缩到3小时,既保证效率又控制成本——贵,但贵得有道理。

火了之后,国产女包的“成长烦恼”才刚开始但热闹背后,隐忧不少。

网络上“皮面瑕疵”“五金易损”的吐槽从没断过,还有网友晒出百元平替:“原版和仿品放一起,普通人根本看不出差别。”这让人想起国货美妆的老路——营销声量盖过产品力时,再动人的故事也会塌房。

更现实的挑战是“信任”。

奢侈品用了一两百年建立“值万元”的共识,国产女包才走了几年。

有消费者直言:“知道国内代工能做好包,但行业没统一的质量标准,品牌火了之后,还能守住最初的工艺承诺吗?”

站在2025年的节点看,国产女包的千元突围,本质是一场“消费价值观的革命”——从“买logo装面子”到“买实用和审美”,从“崇洋”到“挺国潮”。

但要把“缝隙”扩成真正的蓝海,它们必须跨过两道坎:一是用长期稳定的品质守住信任,二是用时间沉淀出属于自己的品牌厚度。

就像山下有松创始人付崧说的:“品牌最大的对手不是竞品,是时间和时代。”

当王铁梅的邮差包还在屏幕里传递温度,当更多女孩背着千元国产包自信通勤,我们或许该给这些“新国货”多一点耐心——毕竟,当年的国货美妆也走过质疑,现在不也站稳了脚跟?

但该问的“值不值”,永远要问。

因为只有消费者保持清醒,市场才会真正成熟。