你有没有想过,太空中的温度低至零下270度左右,接近理论上的绝对零度(-273.15℃),可为什么宇航员们还要在空间站上安装各种复杂的散热装置呢?难道不是应该想办法保暖吗?

更奇怪的是,宇航员们出舱活动时穿的厚重太空服,其实主要功能并不是御寒,而是保护他们免受太阳直射的高温伤害!这听起来像不像一个科学悖论?

别被“零下270度”吓到了

但这里有个关键问题:温度是用来描述物质热运动状态的物理量,它测量的是物质分子的平均动能。然而,太空是近乎真空的环境,每立方厘米可能只有几个分子。这就意味着,虽然这些稀少分子的平均动能确实极低,但由于分子数量太少,它们几乎不会与你的身体或设备发生热交换。

这就像你站在一个空荡荡的冰窖里,但没有风吹过你的皮肤一样。感觉冷吗?当然冷,但远没有在同温度下,被冰水浸泡那么快速地带走体温。

无法散走的热量

在太空这个近乎真空的环境中,少了空气这个介质,热传导和热对流几乎不存在,只剩下效率最低的热辐射。这就像你把一杯热咖啡放在真空保温杯里,它能保持热度几个小时一样,物体在太空中产生的热量很难散发出去。

空间站上可不只有宇航员和几台电脑。国际空间站(ISS)装有数百台电子设备,包括生命支持系统、通信系统、科学实验设备等。这些设备24小时不间断工作,产生大量热量。仅电子设备就能产生约70千瓦的热能,相当于70个大功率电吹风同时运转!

更可怕的是,当空间站面向太阳时,它还要承受强烈的太阳辐射。在地球大气层外,太阳辐射强度约为1368瓦/平方米,远高于地表。国际空间站表面温度在阳光直射下可高达121℃,足以煮沸水,甚至烤熟一块牛排!

如果没有散热系统,空间站内部温度会迅速上升至难以忍受的程度,电子设备过热损坏,宇航员面临热射病风险。所以,空间站真正的挑战不是抵御太空寒冷,而是如何散发多余热量。

当散热遇上太空科技

面对这个散热难题,科学家们想出了一系列巧妙的解决方案。

但这还不够。对于内部产生的热量,空间站采用了主动散热系统——液体冷却回路。这个系统有点像汽车的水箱冷却系统,只不过更复杂许多。

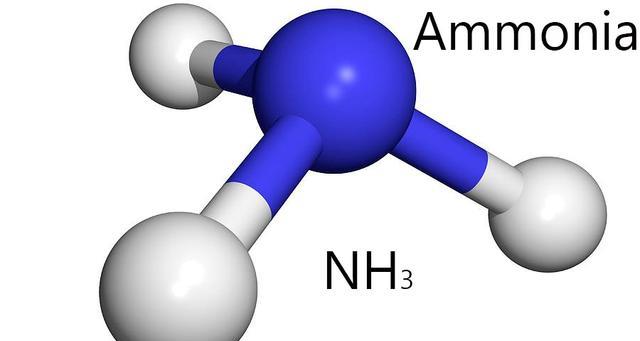

系统内部循环的不是普通水,而是一种特殊的冷却液——氨。为什么选择氨?因为它的沸点低(-33℃),冰点也低(-77℃),在太空极端环境下不易结冰或沸腾。冷却液在空间站内部管道中循环,吸收各种设备产生的热量,然后流向空间站外部的散热器。

有趣的是,这些散热器必须时刻保持与太阳方向垂直,否则就会吸收太阳辐射而非散发热量。因此,空间站计算机会不断调整散热器的角度,确保它们始终处于最佳散热位置。

宇航员的太空服

理解了太空散热的难题,我们就能理解为什么宇航员的太空服设计得如此特别。

太空服并不像很多人想象的那样是为了保暖。相反,它最大的挑战是防止宇航员过热!宇航员在太空行走时,一方面要承受太阳直射的高温,另一方面又要散发自身活动产生的热量。

一套标准的NASA太空服包含14层不同材料,总厚度约1.27厘米。最外层是白色的正是为了反射阳光;中间层则包含液体冷却系统,通过水管网络环绕宇航员身体,吸收体热后排放到太空辐射器上。

2013年,意大利宇航员卢卡·帕尔米塔诺在太空行走时曾遇到一个可怕的意外——他的头盔内突然积累了大量水。后来查明,这是太空服冷却系统故障导致的冷却液泄漏。这个事件被NASA列为太空行走历史上最危险的事故之一,充分说明了太空散热系统的重要性。

天宫的降温智慧

与国际空间站相似,我国的天宫空间站同样面临散热挑战,但采用了一些独特的技术路线。

中国航天科技集团的数据显示,天宫空间站每天产生约10千瓦的热量,散热系统能将舱内温度精确控制在22-24℃范围内,湿度保持在40-60%,为航天员提供舒适的工作生活环境。

更高效、更智能的解决方案

随着太空活动的增加和太空设备的复杂化,散热技术也在不断创新。下一代散热技术可能包括:

热电制冷技术,直接将电能转化为温差,无需液体循环,更加可靠且无噪音。NASA已在研发适用于太空环境的高效热电材料。

碳纳米管散热器,利用碳纳米管优异的导热性能(约2000-5000 W/m·K,是铜的5-12倍)制造超轻超薄的散热器,大幅减轻火箭发射负担。

太空中的温度悖论

太空温度接近绝对零度,却要防止过热;太空服看起来厚重保暖,实际上却是为了散热;空间站在寒冷的太空中,最担心的却是散不出去的热——这些看似矛盾的现象,揭示了太空环境的独特性与复杂性。

下次当你仰望星空,看到那闪烁的空间站,别忘了它内部运行着精密的散热系统,保持着宜居的温度环境。在遥远的太空中,工程师们用智慧克服了自然界的种种挑战,让人类能够在这个极端环境中生存和工作。