2025年,中国大学排名的“排位赛”再度拉开序幕,从清华、北大稳居榜首,到“华东五校”互相较劲,再到中科大与浙大争夺“第三名”,这场高校实力的较量可谓热闹非凡。无论是ABC排行榜还是校友会榜单,数据、评价和争议层出不穷。这些排名到底传递了什么信息?能否真实反映一所高校的实力?别着急,让我们一起来拆解这场“学术奥运会”的背后故事。

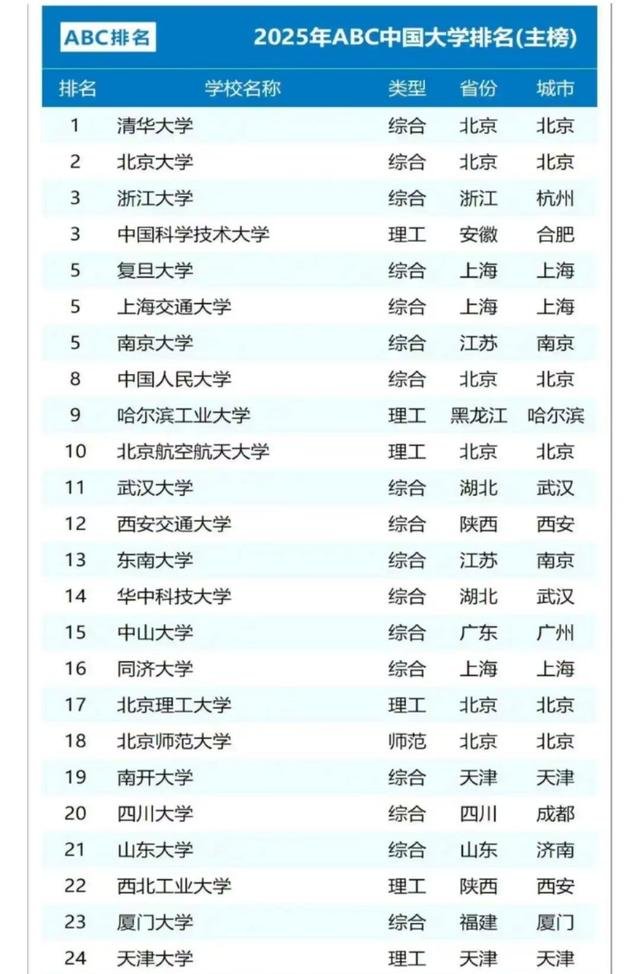

清北争霸:状元与榜眼的双雄对决

清华和北大,作为中国两所最顶尖的高校,多年来牢牢占据榜单的冠亚军位置。清华以工科见长,被誉为“红色工程师的摇篮”,培养了无数“两弹一星”功勋人物,科技领域的贡献令人肃然起敬。而北大则是中国现代高等教育的“开山鼻祖”,其在文史哲等领域的深厚积淀,让人感慨“学术高地”的真正内涵。

但是,你知道吗?清华与北大的“头名之争”从来不仅仅是学术的较量。比如,清华的科研成果转化率高,北大的国际合作项目多;清华学生擅长工程创新,北大培养的社会科学精英更具洞察力。这种“各有千秋”的局面,恰恰是清北能够长盛不衰的原因。毕竟,“双顶流”的竞争只会让他们在独立发展的基础上,越走越远。

第三名的争夺:浙大、中科大和“华东五校”的暗战

相比稳居前两名的清北,第三名的争夺显然要精彩许多。浙大、中科大这两所高校,仿佛“棋逢对手”,各有杀手锏。浙大以庞大的学科覆盖面和深厚的地方经济支持著称,其全球学科ESI排名不断攀升。而中科大则走“小而精”路线,以核科学、物理学等领域的科研实力稳居学术前沿。

不过,这场“第三名之争”并不只有浙大与中科大的参战,“华东五校”也在暗中角力。复旦、上海交大、南京大学,谁都不甘示弱。尤其是复旦与交大,这两所上海的顶级985,常年在综合实力和学术声誉上针锋相对。有人戏称:“复旦和交大,争的是上海滩的‘一哥’地位,谁能在榜单上压过对方,谁的校友群就能多几分骄傲感。”

对于这些高校的排名,有网友发出调侃:“浙大是‘学科大户’,中科大是‘科研怪兽’,复旦是‘文理才子’,交大是‘工程霸主’,南京大学是‘学术全能王’。这么多标签,难怪谁也不服谁!”

工科高校的崛起:北航、哈工大的逆袭之路

今年,工科高校的表现尤为抢眼。哈尔滨工业大学凭借在航天、机械等领域的强劲实力,时隔四年再次重返全国前十。而北京航空航天大学则以“低空经济”的时代红利为契机,成功跻身第十名。

有人质疑北航进入前十的合理性,但从其近年来的表现来看,这份成绩单并非“吹出来的”。无论是院士评选的出色表现,还是国防工业的科研贡献,北航都用行动证明了自己在工科领域的独特价值。而哈工大,多年来在东北高校中“一骑绝尘”,更是中国“C9联盟”的重要成员。虽然地理位置相对“尴尬”,但哈工大用“实力说话”,让人不得不佩服。

排名之外:被忽视的“非顶流”高校

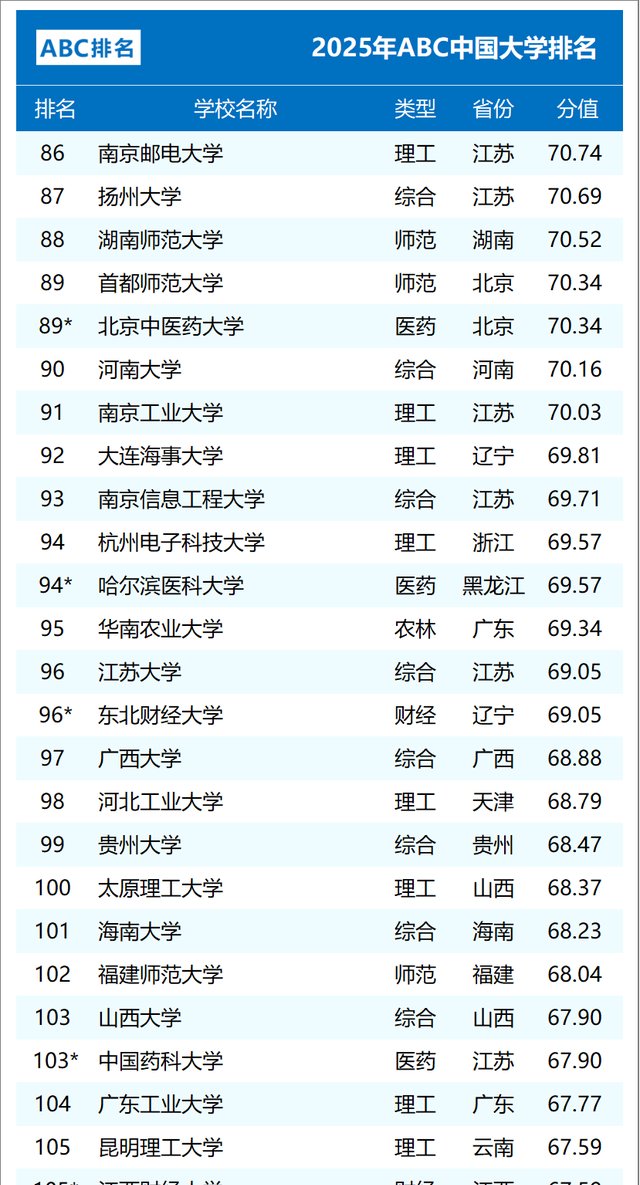

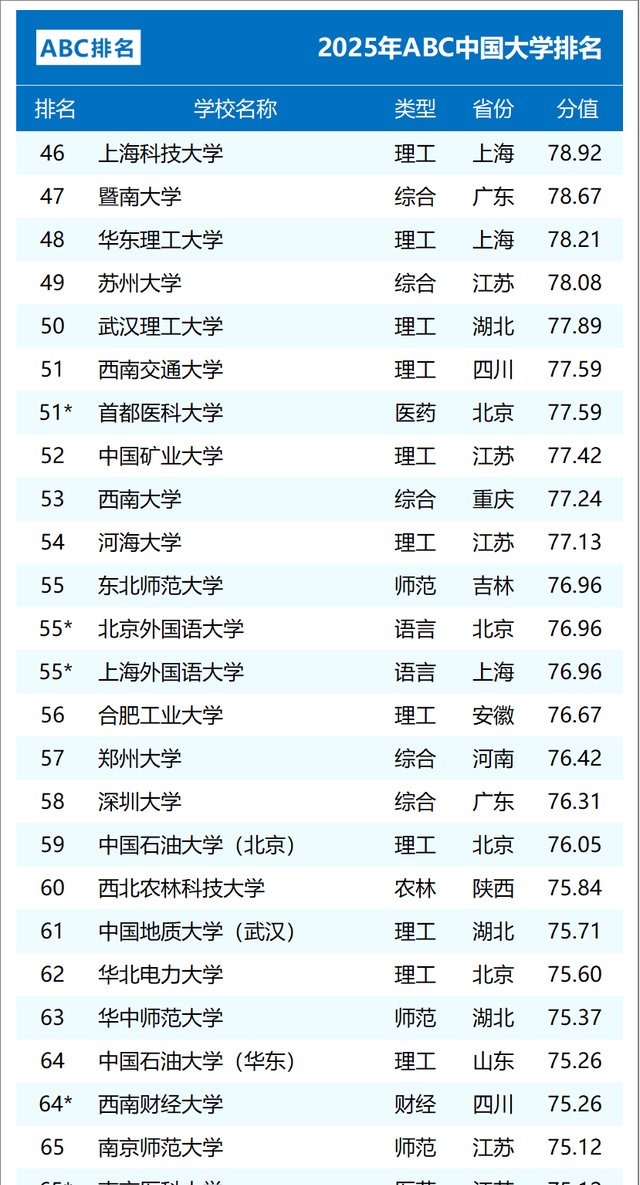

排名总会让人关注“顶流”,但那些被忽视的高校,难道就没有亮点吗?今年的排行榜显示,一些211高校悄然超越了部分985高校。例如,南京理工大学、中央财经大学、上海财经大学等高校,凭借其在某些领域的突出表现,成功跻身全国前40名,甚至超越了东北大学、兰州大学等传统985高校。

这说明,地域并非决定高校实力的唯一因素。一些高校虽然不在一线城市,但通过特色学科的精耕细作,依然能够在竞争中脱颖而出。比如,南京理工大学在军工领域的研究成果,上海财经大学在金融学科的行业影响力,这些“单项冠军”也在告诉我们:高校的价值,不应仅仅以综合排名来衡量。

排名的意义:你真的会“用”榜单吗?

说到这里,有必要聊聊榜单的意义。排名固然能反映高校在某些方面的竞争力,但它的参考价值到底有多大?事实上,很多高校为了提升排名,投入了大量资源吸引顶尖人才,短期内论文数量激增,但这些数据能否真正代表高校的学术氛围和长期发展潜力,仍然值得商榷。

更重要的是,选择大学的关键在于适合自己的发展方向。如果你是文史哲爱好者,人大、复旦可能是更好的选择;如果你对工程科研充满兴趣,清华、北航绝对不会让你失望;而如果你想在金融行业大展拳脚,上海财经大学可能比“综合排名更高”的高校更能满足你的需求。

结语

排名固然热闹,但高校的实力绝不仅仅体现在数据上。选择大学,更像是选择一种生活方式,一种成长路径。那么问题来了:如果让你重新选择一次,你会选“榜单上的王者”,还是“心中最适合的那所高校”?对此,你怎么看?