1912年至1916年是中国近代史上关键的过渡期。袁世凯为首的北洋政府试图通过军事现代化巩固政权,而军械的生产与采购成为其维系军队实力的核心手段。

这一时期,国内兵工厂的运营与国外军火的引进交织在一起,既体现了工业基础的薄弱,也反映了北洋政权对外依赖的困境。本文将从军械生产、采购政策及国际合作的视角,探讨北洋政府如何在动荡中维持军事供应,并分析其背后的政治与经济逻辑。

1. 汉阳兵工厂:军工体系的支柱

汉阳兵工厂(汉阳钢药厂)是清末洋务运动的遗产,北洋时期仍为国内最重要的军工基地。该厂以生产步枪、子弹和火药为主,1914年的年度经费概算显示,其运营费用高达386万银元。

尽管设备老化、技术依赖德国工程师,汉阳厂仍能年产步枪约1.5万支、子弹2000万发。然而,其生产的“汉阳造”七九式步枪因工艺粗糙,常被前线部队诟病。时任湖北督军王占元曾密电陆军部称:“汉厂枪械多不合用,亟待改良。”

2. 上海制造局与金陵机器局:地方军工的缩影

上海制造局和金陵机器制造局(南京)作为江南地区的军工代表,主要承担火炮和弹药的制造。上海局在1915年生产了120门七五山炮,但其钢材依赖进口,成本居高不下。金陵局则因资金短缺,常年处于半停工状态。

1913年“二次革命”期间,革命军曾试图控制金陵局,但因北洋军迅速镇压未果。这两家兵工厂的困境,反映了地方军工在中央财政紧缩下的生存压力。

3. 地方兵工厂的分散化

各省为满足防务需求,纷纷设立小型兵工厂。如山东兵工厂年预算仅39.6万银元,主要维修旧枪械;广东兵工厂则依赖龙济光的私人拨款,勉强维持生产。这种分散化导致标准不一、效率低下。

1915年陆军部统计显示,全国兵工厂生产的步枪型号多达7种,严重制约了后勤统一。

二、军械采购:对外依赖与权力博弈1. 采购政策的双重性

北洋政府的军械采购遵循“内外并行”策略:一方面通过国内兵工厂补充基础装备,另一方面向德、日、美等国大量订购先进武器。1914年陆军部颁布《购买军械办法》,规定“各省购械须经部核准,统一对外签约”,试图集中采购权。

而地方军阀却经常绕过中央,直接与洋行交易。例如,1913年广东督军龙济光秘密向德商礼和洋行订购步枪5000支,引发陆军部抗议。

2. 德国军火的垄断地位

德国凭借技术优势成为北洋政权的主要供应商。1912-1913年,陆军部与瑞记洋行签订多笔合同,购入毛瑟步枪3万支、克虏伯山炮200门。德国军火商甚至提供信贷支持,如1915年吴鼎昌经手的捷成洋行借款,以盐税担保分期支付。

这种依赖在第一次世界大战爆发后遭遇危机,1917年德国战败导致供应中断,迫使北洋政府转向日本。

3. 日本势力的渗透

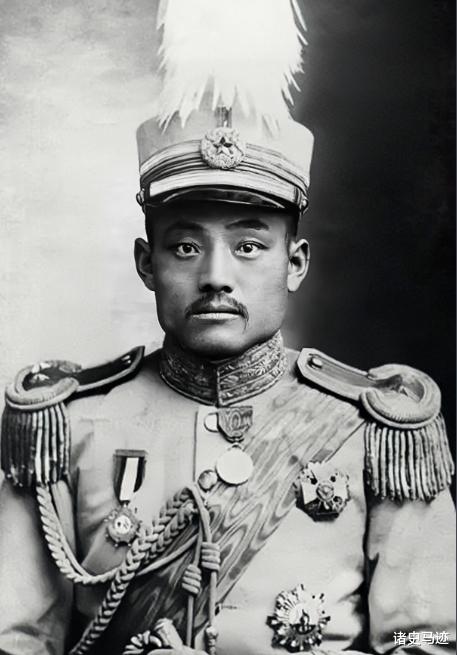

日本通过“武器换资源”模式扩大影响力。1915年《二十一条》签订后,日本泰平公司获得山东铁路沿线的采矿权,作为交换,向段祺瑞提供三八式步枪2万支。

此类交易不仅加深了军事依赖,更成为日本渗透中国内政的杠杆。1916年护国战争期间,云南都督唐继尧曾通电指责:“中央假外兵以制内,实亡国之兆。”

1. 洋行代理与腐败滋生

军火采购中的佣金制度滋生了系统性腐败。洋行通常支付合同金额的5%-10%作为“回扣”,官员中饱私囊成为公开秘密。

1914年,陆军部军械司长徐树铮被曝收受瑞记洋行20万银元贿赂,舆论哗然。尽管袁世凯下令彻查,最终却以“查无实据”草草结案。这种腐败严重削弱了采购效率,部分劣质武器甚至引发战场事故。

2. 技术转让的失败尝试

北洋政府曾试图通过合作生产提升自主能力。1913年汉阳厂与德国克虏伯公司签约,引进火炮生产线,但因工程师薪酬争议和政局动荡,项目最终搁浅。类似地,1915年上海制造局计划仿制日本山炮,却因缺乏精密机床宣告失败。技术壁垒表明,单纯依赖采购无法实现军工现代化。

3. 战时供应的脆弱性

1916年护国战争爆发,暴露出北洋军械供应链的脆弱。前线部队抱怨“弹药用罄,新械未至”,而兵工厂因原料短缺被迫减产。陆军部紧急向美国订购子弹5000万发,却因海运延误半年后才到货。这种供需脱节直接影响了战局,例如四川战役中,张敬尧部因弹药不足从纳溪撤退。

1. 中央与地方的权力拉锯

军械分配成为中央控制地方的重要手段。袁世凯通过限制武器供应打压异己,如1914年以“剿匪不力”为由,削减广西陆荣廷部的弹药配额。反之,地方军阀则通过走私和黑市获取军火。1915年奉天张作霖从俄商手中购入莫辛纳甘步枪1万支,奠定了奉系崛起的物质基础。

2. 军事现代化与社会负担

庞大的军械开支加剧了财政危机。1916年陆军预算高达1.03亿银元,占政府总支出的40%,其中购械费用占三分之一。为筹措资金,北洋政府不惜抵押盐税、铁路权,甚至发行“军事公债”。这种竭泽而渔的政策激化了社会矛盾,1915年河南农民抗税暴动中,抗议者高呼“宁饿死,不供兵工厂!”

3. 对外依赖的长期后果

过度依赖进口武器使中国丧失了军事自主权。一战后期,日本趁机垄断对华军售,1917年段祺瑞为获得“西原借款”,默许日军顾问控制兵工厂。这种战略短视不仅损害了国家主权,也为日后全面抗战中的装备劣势埋下伏笔。

北洋时期的军械生产与采购,折射出中国早期现代化的深层矛盾。在工业化基础薄弱、政局动荡的背景下,试图通过“买来现代化”实现军事强国的目标注定难以实现。

而权力分散、腐败横行与对外依赖,最终使北洋政权在军备竞赛中耗尽资源,加速了自身的崩溃。