大家好,我是魅力科学君,今天我们要聊的话题是:非洲有一种神奇的鱼,能深藏地下不吃不喝好几年,却被当地人挖出来吃。好的,咱们不说废话,这就开讲。

这种鱼被称为非洲肺鱼,在生物分类学中,它们属于硬骨鱼纲、双鳔肺鱼目,非洲肺鱼科,它们广泛分布于非洲的淡水水域,而这些栖息地通常会经历明显的雨季与旱季的交替,雨季时水量充沛,生机勃勃,而旱季则常导致大片水域干涸。

为了应对旱季的威胁,许多鱼类都会选择提前迁徙,但非洲肺鱼却另有一种策略,这种策略的核心,在于它们独特的呼吸系统和生理调节能力。

与绝大多数仅依赖鳃在水中呼吸的鱼类不同,非洲肺鱼拥有一个高度特化的鳔,它通过一个导管与食道相连,其内部结构呈双叶状,并分隔成无数大小不一的小气室,每个气室又包含更多微小的气囊,这种与哺乳动物的肺泡系统非常相似的构造,赋予了它们可以直接在空气中获取氧气的能力,而这也是它们被称为肺鱼的原因。

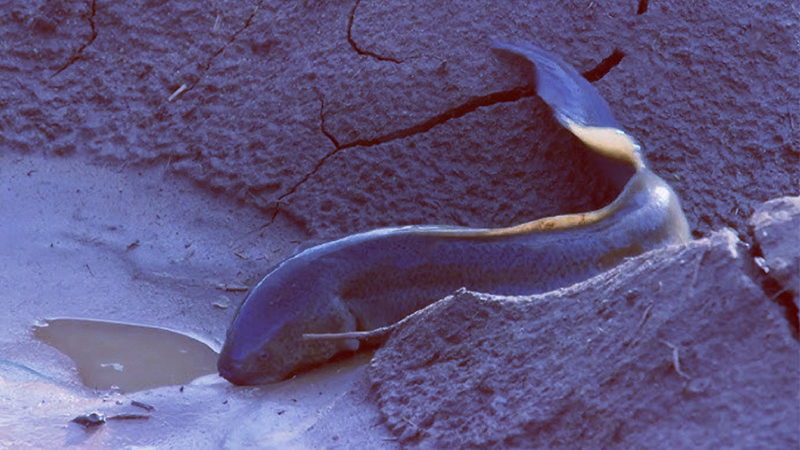

当旱季来临,非洲肺鱼就会在逐渐变硬的淤泥中向下挖掘,它们的鳍虽然不能帮助它们在陆地上灵活行走,但也足以支持其在淤泥中挖掘和移动,它们会一直向下挖掘,直至找到湿度与温度都很稳定的位置。

当挖到理想的位置时,非洲肺鱼就会开始大量分泌一种特殊的黏液,这些黏液会包裹其全身,并在干燥后形成一个坚固的的茧状结构,这样的结构可以有效地将它们与周围干燥的泥土隔离开来,形成一个能够长期保持湿润的小环境。

完成“筑茧”之后,非洲肺鱼很快就会进入一种被称为“夏眠”的蛰伏状态,在这种状态下,它们不吃也不喝,几乎停止了一切活动,仅依靠体内储存的脂肪来维持最基本的生命活动,其新陈代谢水平可以下降到正常状态下的60分之1,甚至更低。

研究表明,非洲肺鱼的夏眠能力令人惊叹,通常都能深藏地下不吃不喝好几年的时间(可达3至5年)。这种独特的生存策略,就使得非洲肺鱼能够度过漫长的旱季,而当雨季重新来临,它们便会“破茧而出”,重新回到充满生机的水体之中,恢复正常的活动。

根据已知的化石证据,非洲肺鱼的祖先可以追溯到大约4亿年前的泥盆纪时期,由于现代非洲肺鱼与它们的泥盆纪祖先在形态和生理上表现出高度的相似性,因此它们也被誉为“活化石”,而这也足以说明,它们的这种生存策略是非常有效的。

然而对于人类来讲,这种生存策略却有一个“漏洞”——非洲肺鱼在“筑茧”过程中,会在其头部附近留一个与地面相通的孔道,用于与外界的空气交换,以保证其能够在“夏眠”状态下呼吸到新鲜的空气。

对于有经验的当地人来讲,非洲肺鱼这些用于呼吸的孔道,就成了他们用于准确“定位”的标记,所以那些处于“夏眠”状态的非洲肺鱼,就常被当地人挖出来吃。一般情况下,成年后的非洲肺鱼,其体长可达1米左右,重约4公斤,所以挖到一条非洲肺鱼,就意味着一顿丰盛的蛋白质大餐。

不过由于当地人认为非洲肺鱼的肉带有浓郁的“泥土味”,因此并不热衷于对其展开大规模的挖掘,这在很大程度上降低了人类对它们的威胁,在此基础上,再加上非洲肺鱼本身的繁衍能力也不差,所以它们的生存状况其实没有想象中那么糟糕,就目前的情况来看,这种神奇的鱼,并没有灭绝的风险。

值得一提的是,虽然非洲肺鱼也可以通过鳃在水中呼吸,但由于它们的鳃在演化过程中已经出现了一定的退化,无法完全满足其长时间在水中的氧气需求,因此,即使在水量充沛的季节,非洲肺鱼也需要定期将头部伸出水面进行换气,而这也使得它们成为了一种可能因长时间无法接触空气而溺水的鱼。