2025年合肥市常住人口首次突破千万大关,达到1000.2万人,成为安徽省唯一跻身“千万人口俱乐部”的城市。这一数字背后,是合肥从“江淮小邑”到“长三角副中心”的惊人跨越。作为全国唯一坐拥国家综合性科学中心的省会城市,合肥以科技创新为引擎,以区位优势为跳板,在人口集聚与经济发展的双重赛道上,书写了中部崛起的独特样本。合肥市地处江淮分水岭南侧,市域内巢湖流域面积达1.3万平方公里,占全市面积的57%,水域率高达11.2%。

江淮运河的贯通使合肥成为长江与淮河水系的交汇节点,而大别山余脉的紫蓬山、浮槎山等低山丘陵,则构成了城市生态屏障。亚热带季风气候带来的年均降水量1000毫米、无霜期228天,配合肥沃的黄棕壤,孕育了历史上的“江淮粮仓”。这种“一湖襟江、山水环城”的地理格局,既限定了城市早期的发展边界,也为现代都市圈拓展提供了生态本底。人文地理的演进则赋予合肥独特的发展基因。三国故地、包公故里的历史积淀,与中科大、科学岛形成的科创文化交融,塑造出“科里科气”的城市气质。

合肥市老城区三孝口和城隍庙保留着明清街巷肌理,半径5公里内却集聚了量子创新院、声谷产业园等国家级科研平台。这种时空叠合的特征,在人口结构上体现为“双百万”现象——百万在校大学生与百万科技工作者共存,使合肥15至59岁人口占比高达68%,远超全国平均水平。更独特的是,合肥方言作为江淮官话洪巢片的核心分支,随着人口流入正演变为包含普通话、吴语、中原官话的混合语言体系,成为城市开放度的生动注脚。

经济实力的跃升是人口集聚的核心动力。2024年合肥GDP突破1.6万亿元,十年间增长3.8倍,增速连续14年位居全国省会城市前三。新型显示、集成电路、人工智能三大战新产业产值超7000亿元,京东方、长鑫存储、蔚来汽车等龙头企业带动形成34个完整产业链。城市人均可支配收入达6.8万元,超越南京、接近杭州,产生强大“虹吸效应”——近五年常住人口年均增长21万,其中60%为省外流入,主要来自河南、湖北及江浙沪。这种“产业—人口”正循环,使合肥在长三角41城中人口吸引力指数跃居第6位。

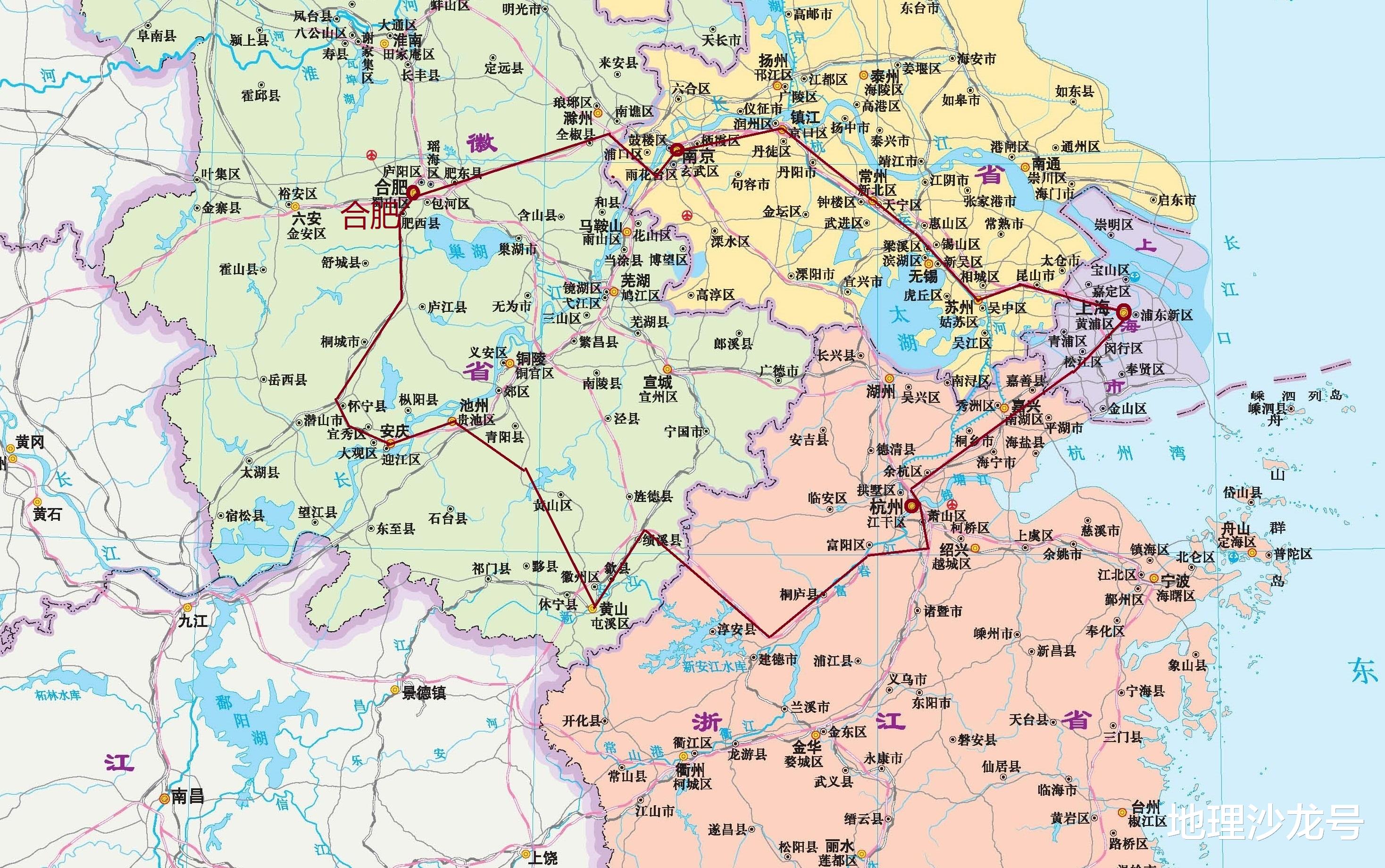

区位优势的质变重塑了合肥的战略地位。随着“时钟型”高铁网成型,合肥到南京37分钟、到上海2小时、到武汉1.5小时的“123交通圈”,使其成为长三角向内陆辐射的“传送门”。国家级临空经济示范区依托新桥机场建设,跨境电商进出口额占全省85%。更关键的是合肥在长江经济带与“一带一路”节点中的双重身份:通过合新欧班列,江淮汽车配件15天直达德国杜伊斯堡;借力芜申运河,光伏组件可水运直抵上海洋山港。这种“十字路口”区位,让合肥在承接产业转移时兼具成本优势与市场纵深。

在承接长三角产业转移的赛道上,合肥展现出独特方法论。不同于简单承接淘汰产能,合肥以“股权投资+产业链招商”精准对接沪苏浙创新资源。上海商飞在合肥建设大飞机维修基地,苏州生物医药企业组团落户“大健康谷”,杭州数字经济巨头与合肥共建“中国声谷”。2024年长三角共建园区达27个,产业协同度指数较2015年提升42%。这种“双向赋能”模式,使合肥战略性新兴产业对GDP贡献率从2010年的13%升至2024年的48%,成为全国城市转型升级的典范。