公元605年,当隋炀帝在洛阳城宣布设立进士科时,他可能没想到这个决定比大运河更能影响中国历史。这场看似普通的考试改革,竟成为贯穿唐宋元明清的"国家选秀"大赛,让无数寒门子弟有了"朝为田舍郎,暮登天子堂"的逆袭机会。

在科举制诞生前,中国的人才选拔就像一场拼爹游戏。魏晋时期的九品中正制把官员选拔权交给地方豪族,形成"上品无寒门,下品无士族"的怪圈。隋炀帝这个暴君难得清醒,他看准了这种世袭制的弊端:士族垄断官场,寒门永无出头之日。于是搞了场"职场革命",用考试代替举荐,用成绩替代出身。 这个制度刚推出时就像开盲盒。

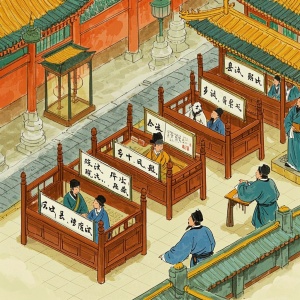

大业三年(607年),隋炀帝亲自出题考核十科举人,题目既有治国方略也有实务操作。有个叫房玄龄的17岁少年在这场考试中崭露头角,后来成为贞观之治的设计师。不过隋朝短命,后来把科举发扬光大的是唐朝。唐太宗看着新科进士们鱼贯而入,得意地说:"天下英雄尽入吾彀中矣!" 宋朝把科举玩出了新高度。他们不仅开创"糊名法"防作弊,还搞出"锁院制"隔离考官,比现在的高考保密措施还严。更绝的是增设武举考试,要求考生能开三百斤硬弓、举两百斤石锁。南宋名将岳飞就是武举出身,不过他肯定想不到,八百年后举重会成为奥运项目。

明朝的科举堪称古代应试教育高光时刻。考生要经历县试、府试、院试、乡试、会试、殿试六道关卡,比西天取经还多两难。王阳明12岁就敢在考场上写《状元赋》,虽然首考落榜却放出"世人以不第为耻,我以不第动心为耻"的豪言。不过八股文的条条框框也困住了思想,顾炎武痛批八股取士"败坏人才,有甚于焚书坑儒"。 这个制度目的是形成独特的人才循环系统。清朝268年间共开科112次,考中的进士有2.6万人,平均每科仅录取230人。

但正是这精挑细选的精英群体,维系着庞大帝国的运转。张謇41岁中状元后转身办实业,成为"实业救国"奠基者;曾国藩28岁中进士,后来组建湘军时还保持着每天读书的习惯。 科举制的bug也显而易见。当西方开始工业革命时,中国士子还在背四书五经。

1905年废除科举时,全国有百万读书人瞬间失去人生目标,鲁迅小说里的孔乙己就是这代人的缩影。但不可否认,它创造的考试文化已融入民族基因——现在每个经历过高考的人,血管里都流淌着科举的DNA。 站在洛阳城遗址远眺,当年进士科考场早已湮灭,但那些青衫士子秉烛夜读的身影,仍在历史长河中清晰可见。

这场持续1300年的智力马拉松,既塑造了"万般皆下品,惟有读书高"的价值取向,也留下了"不拘一格降人才"的永恒课题。当今天的公务员考试出现千人竞争一岗的盛况时,我们或许该给隋炀帝补发一个"人力资源管理创新奖"——毕竟,他发明的这套选拔机制,连现代HR都要直呼内行。