引言

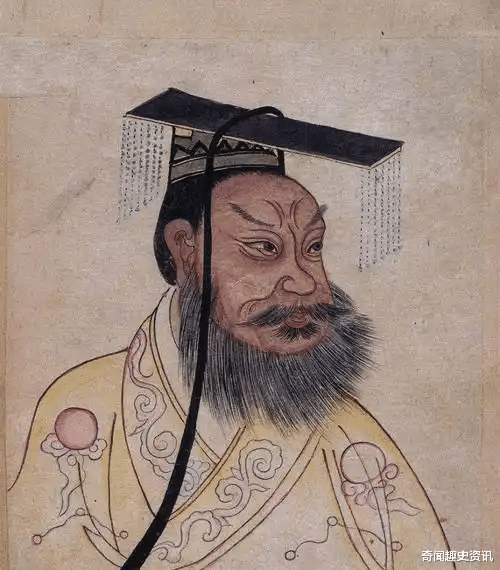

秦始皇,这位塑造了中国统一格局的千古一帝,他的名字几乎等同于权力、铁腕与一个庞大帝国的诞生。然而,历史的吊诡之处在于,这个看似坚不可摧、横扫六合的王朝,在他撒手人寰后,竟如沙堡般在短短三年内轰然倒塌。后世常用“人亡政息”四字概括其原因,这固然点出了核心,但细究之下,秦朝的速朽,更深层的原因或许藏在于始皇帝亲手构建的、那个高度依赖其个人存在的“单一支点”统治模式之中。帝国的崩塌,不仅仅是失去了一位领袖,更是整个操作系统的瘫痪。

一、 始皇帝:帝国唯一的“中央处理器”

秦始皇的统治哲学,是将权力无限集中于自身。他不仅是帝国的最高决策者,更是实际意义上的“总工程师”和“首席执行官”。

无处不在的监控与威慑: 全国统一的驰道,固然有利于交通,但其更深层的战略意图是确保帝国军队能以最快速度抵达任何“可能出问题”的地方。频繁的全国巡游,更像是移动的权力中心,亲自巡视、亲自震慑,将皇帝的意志实时投射到帝国的每个角落。收缴天下兵器熔铸金人,更是将潜在的反抗力量从物理上解除。这一切,都依赖始皇帝个人的精力、决断与那份无时无刻的警惕。他就像帝国唯一的超级监控探头和防火墙,亲自盯防着每一个潜在的风险点。

高压下的“格式化”: 对六国贵族的处理方式尤为典型。将他们迁往咸阳,看似优待,实则是置于眼皮底下进行文化和思想上的“格式化”。学习秦语、书写秦篆,试图磨灭其故国记忆与认同感。这种细致到生活习惯的控制,需要极强的个人意志和持续的压力才能维持。始皇帝本人,就是这个高压系统的压力源。

二、 脆弱的支点:帝国设计的先天缺陷

始皇帝精心设计的帝国机器,部件精良(郡县制、法家思想、强大军队),但其运转极度依赖他这个“唯一支点”。一旦支点消失,整个结构便失去平衡。

法律的刚性与人性的无视: 秦法严苛,旨在建立绝对秩序。然而,过于迷信法律的刚性,缺乏弹性与人情考量,使其成为一把双刃剑。“失期,法皆斩”,这种无视现实困境(如暴雨)的条文,直接将陈胜、吴广逼上绝路。始皇帝在世时,或许还能凭借个人威望和权力对某些极端情况进行裁夺,但他死后,僵化的法律条文便成了点燃反抗烈火的直接导火索。

极度集权下的效率瘫痪: 权力高度集中于咸阳,集中于皇帝本人。这意味着地方缺乏自主权,应变能力低下。从赈灾需要层层上报等待批复可见一斑。始皇帝在时,尚能以超常的精力处理政务,但他一死,中枢的混乱(赵高、李斯、胡亥的宫廷政变)直接导致整个帝国的行政系统陷入停滞甚至瘫痪。

武力部署的失衡: 百万大军,主力或北拒匈奴,或南征百越,拱卫京畿的力量相对薄弱。这是基于始皇帝对外部威胁的判断和主动出击的策略。他未曾预料(或者说不愿相信)最大的危机将来自内部,且在他死后迅速爆发。当关中动荡时,边防大军鞭长莫及,无法迅速回援弹压。

三、 支点崩塌:多米诺骨牌式的连锁反应

公元前210年,沙丘平台,始皇帝这个帝国的唯一支点骤然崩塌。随之而来的,是一场无法遏制的连锁反应。

权力真空与继承危机: 赵高、李斯的阴谋,轻易地篡改了继承顺序,将缺乏能力和威望的胡亥推上宝座。这不仅是人事上的变动,更是帝国大脑的“死机”。原本围绕始皇帝运转的权力核心瞬间失序。

信任链断裂: 始皇帝生前依靠高压和个人威信维系的统治,其基础并不牢固。他一死,原本慑于其威严的各方势力(六国旧贵族、心怀不满的官吏、不堪重负的百姓)失去了最大的约束。赵高乱政,诛杀忠良,更使得秦廷内部的信任彻底瓦解。

反抗的星火燎原: 陈胜、吴广的振臂一呼,看似偶然,实则是压抑已久的不满情绪的总爆发。由于帝国系统的僵化和中枢的瘫痪,星星之火迅速得以燎原。六国旧势力趁机复辟,各地响应,秦朝辛苦建立的统一局面土崩瓦解。

结语:

秦朝的速亡,固然有“人亡政息”的因素,但其根源在于始皇帝建立了一个过度依赖其个人能力、威望和精力的“强人政治”体系。这个体系缺乏弹性、缺乏有效的权力制衡与交接机制,更缺乏深厚的社会认同基础。始皇帝本人就是这个体系最关键、也是最脆弱的支点。当他这个支点消失,整个帝国大厦的崩塌,几乎是结构性的必然。历史警示我们,任何试图将庞大系统的命运系于一人之身的设计,无论其初衷多么宏伟,都潜藏着巨大的风险。真正的长治久安,需要的是制度的韧性与活力的赓续,而非仅仅依赖某个“伟大”的个体。