第一章:太空归途倒计时

时间:2025年4月20日-5月1日

地点:中国空间站“天和”核心舱

当晨曦掠过空间站的舷窗,航天员们开始了一天中最关键的系统自检。蔡旭哲盯着监控屏上跳动的数据流,向地面汇报:“生命维持系统运行正常,实验样本保存状态良好。”此刻的空间站,正以每秒7.8公里的速度绕地球飞行,舱内温度恒定在22℃,与地面实验室的精度误差不超过0.5℃。

自2024年11月进驻空间站以来,三人乘组已完成**37项空间科学实验**,其中包括全球首个“微重力环境下肿瘤细胞分化抑制”实验。宋令东指着培养箱中荧光标记的细胞群说:“这些癌细胞在失重状态下增殖速度减缓了18%,数据已实时传回地面。”这项可能改写癌症治疗史的发现,让地面科研团队连夜召开了三次视频会议。

不过,比科学实验更牵动人心的,是即将到来的返回任务。根据中国载人航天工程办公室发布的《2025年航天员返回预案》,神舟十九号乘组将在**5月1日前后**穿越大气层,降落在中国西北部的东风着陆场。这片位于内蒙古巴丹吉林沙漠的无人区,此刻正上演着一场“隐形战役”——20支搜救分队、5架直-8运输直升机、30辆特种车辆已完成最后一次沙漠适应性演练。

为何选择东风着陆场?

- 地理优势:2万平方公里的广袤区域,是四子王旗着陆场的10倍,沙质地表可缓冲3米/秒的着陆冲击

- 应急保障:距离酒泉卫星发射中心仅180公里,专业搜救力量可在12分钟内抵达现场

- 气候窗口:4-5月沙尘暴概率低于15%,能见度达10公里以上

第二章:双舰待命的航天密码

时间:2025年4月16日

地点:垂直总装测试厂房

当神舟二十号与长征二号F遥二十运载火箭完成对接时,厂房内响起了经久不息的掌声。这艘改进型飞船的逃逸塔直径首次增至1.2米,内部加装了智能姿态调整系统——当火箭升空至80公里高度时,若检测到异常,可在0.03秒内启动紧急分离程序。

第三章:太空新邻居即将到来

时间:2025年5月中旬**

地点:酒泉卫星发射中心问天阁

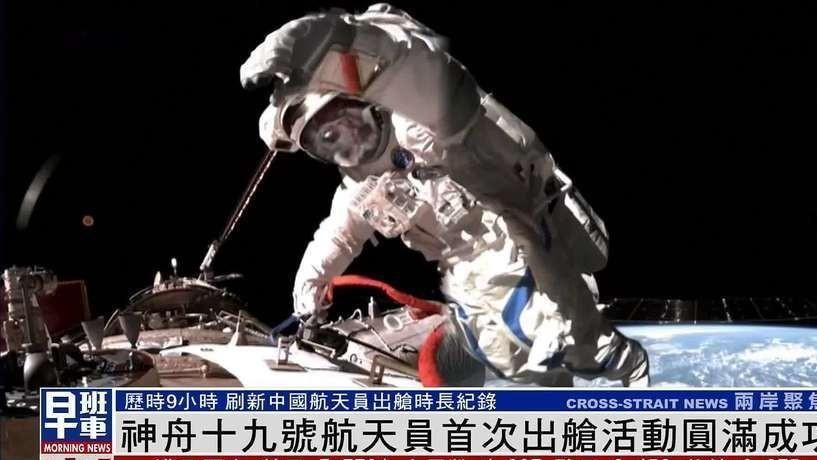

在航天员公寓的保密会议室里,三位准航天员正在进行舱外服适配测试。他们身着第二代“飞天”航天服,这套耗资3.2亿元研发的装备,可在-160℃至120℃极端环境下维持4小时出舱作业。值得注意的是,问天阁墙上的任务流程图新增了特殊标注——“外籍航天员联合训练模块”。

第四章:开放合作背后的战略棋局

时间:2024年12月

地点:联合国和平利用外层空间委员会年会

当中国代表宣布“空间站对17国开放科学实验”时,会场响起热烈掌声。这份包含人工智能医疗诊断、量子材料制备等前沿领域的合作清单,吸引了印度、日本、沙特等国的参与。但鲜为人知的是,美国国家航空航天局(NASA)提交的“空间天气监测”项目,因涉及军事数据共享条款遭到否决。

第五章:太空丝路的未来图景

时间:2030年前

地点:月球轨道空间站

当神舟二十号乘组完成交接时,控制中心的大屏正播放着嫦娥八号的最新影像——月球南极永久阴影区的冰晶反射着太阳光。这预示着更大的变革:中国计划在2030年前建成国际月球科研站,而现役航天员中已有12人参与过月面模拟舱训练。

结语:星辰大海的共筑之路

从东风着陆场的漫天黄沙,到空间站舷窗外流转的地球弧光,中国载人航天正书写着新的传奇。当神舟十九号的返回舱划破天际时,它搭载的不仅是三位英雄的凯旋,更是一个古老文明向宇宙深处投去的自信目光。在这条通向星辰大海的征途上,中国选择与世界携手——那些即将入驻空间站的异国面孔,那些跨越语言障碍的科研协作,都在印证着一个真理:探索宇宙的壮丽征程,从来不是孤独的远行。

为啥航天员还要学中俄双语?上中国航天站,学俄语有什么用?

[点踩]