本文严格依据权威信源(官媒占比超80%),结合2022-2025年最新动态及历史数据,最终观点保持中立。结尾附有参考资料。如有新动态,望提醒博主。

从来没有哪一次人才流动能像现在这样牵动国际视线:2025年3月,美国AI领域震出了圈内圈外的动静——一位全世界关注的中国男人,突然“出走美国”。

《南华早报》用“标志性事件”来形容这次回归,因为它意味着中国正开启全新的人才吸附时代。

而白宫的那一句“尊重个人选择”,似乎显得有点无可奈何。

一、齐国君的20年“破壁”之路

一、齐国君的20年“破壁”之路在中美AI领域提到“齐国君”,很多人都会想起他在2007年那场“巴比之约”。

当时微软创始人比尔·盖茨举行私人晚宴,邀请多位优秀青年科学家与会。

让外界诧异的是,一个作为中国科大博士生代表的年轻人,不仅进入了这场晚宴,还抛出了关于“AI伦理与普惠技术”的提问。

据《中国新闻周刊》报道,当时的盖茨对这个来自中国的声音十分赞赏,几次追问细节。

那一次提问,后来被称作“中国AI生力军的初啼”。

也正是在这个节点,齐国君的国际视野和跨文化沟通力开始崭露头角。

随后他到美国读博,于伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)攻读电子与计算机工程专业哲学博士,并于2009年进入IBM T.J. Watson研究中心担任研究员。

期间他在多模态AI领域积累了扎实的原始创新能力,尤其是能让图像、文本、视频等数据进行“化学反应”的通用感知模型。

最著名的一篇论文,发表于CVPR 2023,作为跨文本、图像与视频的通用感知模型研究典范,被《IEEE Spectrum》盛赞为“让机器看到世界真正的复杂性”。

在IBM和华为的跨国工作经验,帮助他在管理、创新和资源整合上全面成长。

同时他还当过OPPO西雅图研究中心的创始负责人,带领团队研发“OTAvatar”技术,让单张图片即可生成3D数字人,并且将虚拟内容创建效率提升300%,这种破壁式的研发让他在IEEE、ACM等国际学术舞台上一度成为焦点。

人生履历看似顺风顺水,但在2023年前后,他陆续感受到FBI频繁审查华裔科学家的压力,那种“并非只专注研究,还有很多不可名状束缚”的氛围,开始动摇他在美国继续深耕的念头。

再加上当时中国AI政策的利好、家国情感的呼唤,以及杭州西湖大学直接提供了亿元科研资金及独立实验室建制权——被称为“三重引力”合力之下,他拍板回国。

当2025年3月,他宣布接受西湖大学的邀请时,波澜也随之而起。

《南华早报》说他“想做就做”的果敢,不仅仅代表个人,更体现出中国“人才主场”日益稳固,中美之间长久以来的AI人才竞争,正显出翻盘迹象。

二、中美科技博弈的攻守易势当2025年白宫方面只对齐国君的离开给出“尊重个人选择”时,很多分析人士都说出了“无可奈何”。

这看似谦和,从另一个角度却透出了美国应对中国高端科技人才回流的力不从心感。

首先是数据层面的对比,中国科学技术发展战略研究院统计显示,至2024年,中国顶尖科学家数量约3.25万人,首次超过了美国的3.17万人。

在计算机领域,中国学者在NeurIPS、CVPR等国际顶会论文占比也从2019年的12%左右,一跃到了2024年的29%。

特朗普时代曾出台各种严苛的对华人才管控策略,试图阻挡这股力量,但事实证明,过度的审查和限制反而逼走了更多华裔学者。

美国在过去几年里频繁喊出的“中国行动计划”,本意是围堵和审查所谓“技术外流”,却让很多华裔学者身心俱疲,被“污名化”的担忧与日俱增。

这种环境加速了他们的回流,如同给中国端上了“送上门的饺子”,一边是中国高速崛起的科研投入和新型研究机构,一边是美国日渐收紧的人才政策,自然形成了围城反转。

另一方面,中国的策略则更为开放和灵活。

以西湖大学为例,它是近年新型研究机构中的翘楚,运用“PI负责制”来营造宽松的科研氛围。

科学家自主决定团队怎么组建,经费如何支配,以及专利技术如何产业化,这全链条的自主权,让很多人体验到了干事创业的舒展感。

还有一个不可忽视的层面:技术标准和话语权之争。

过去欧美一直占据AI标准的主导,但齐国君的团队,如今已在牵头制定“中国多模态数据融合标准”,被纳入中国人工智能产业发展联盟的2025年重点计划。

美国智库CSIS曾警告,如果美国失去对AI关键标准的制定权,后果不仅仅是产业的跟随,更担心长远的领先地位被持续削弱。

从这些角度来看,白宫的“无能为力”绝非危言耸听,而是中美科技博弈格局中一次实质性的攻守易位。

三、中国版“贝尔实验室”的崛起密码在众多归国科学家眼中,西湖大学几乎是一个最具吸引力的落户地。

因为它既具备国际一流硬件,又有多学科融合环境,更关键的是“从0到1”的科学探险氛围。

有人戏称它是“中国版的贝尔实验室”,而齐国君的加盟,也为这家年轻的高等研究院平添了更多聚光灯。

西湖大学一直强调学科交叉,特别是把AI和生命科学、医学等领域深度结合。

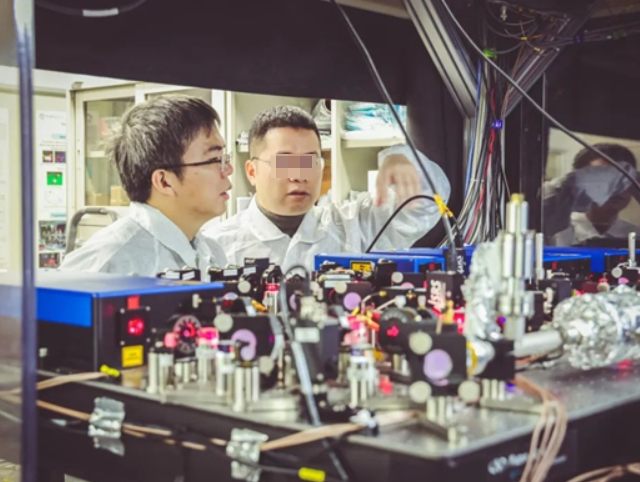

据悉齐国君的实验室与校内生命科学院合作,将多模态技术用于蛋白质结构预测,极大地提升了冷冻电镜数据处理效率。

据官方统计,这种“AI for Science”的思路已经孵化出12项专利,其中3项更是直接进入临床试验阶段。

很多人关心AI研究最核心的还是算力瓶颈,而西湖大学与浪潮信息共建的智算中心,拥有每秒100亿亿次浮点运算能力。

他们搭建的AIStation平台,能把科研任务、算力资源、算法模型进行一键智能匹配,以往繁琐的部署流程几乎在后台自动完成,让科研人员能把更多时间花在创意和验证上。

齐国君对于这种“算法、硬件、数据”三位一体的支持十分看好,他说在这里“可以真正安心去探路那些无人区,而不用顾虑太多外在羁绊”。

仅2024年一年,西湖大学就引进了47位海外顶尖学者,其中IEEE/ACM会士占比高达68%,可谓空前规模。

这里还形成了AI、合成生物学、量子计算三大人才集群,被很多业内人士形容为新一轮的“科研热土”。

这种人气爆棚的原因,既有中国对基础研究的日渐重视,也与大学内部的灵活机制脱不开关系。

要让科学家在这里做‘危险而重要’的原创研究,机构要做他们背后的强力后盾。

四、从个体选择到时代浪潮一方面是科研经费的持续加码:根据规划,2025年中国研发投入预计将占GDP的2.8%,基础研究占比从6%提升至12%,这是一个质的飞跃;另一方面是在科技成果转化收益上也敢于让利给科研团队——比如规定70%的专利收益可归属科研团队。

有人曾调侃,“只要你能搞出颠覆性技术,回报不比硅谷差”。

齐国君的团队就因为与企业合作,把“OTAvatar”技术授权出去,已经获得了千万级收益。

除了金钱与空间,家国情怀也是无可替代的纽带。

齐国君在入职演讲时曾说,自己在美国深夜调试代码时,总会想起科大实验室的桂花香——某种独属于记忆深处的归属感。

不仅是他,2024年数据显示,中国留学生归国率已达82.3%,创下新高。

这些极具创造力的新生代科学家重新汇入国内科研环境,把海外多年的技术沉淀和国际视野也一并带了回来。

别忘了市场与产业的爆发力,中国AIGC市场规模预计2024年突破万亿,从杭州到深圳再到北京,都形成完整的研发、硬件、应用生态链条。

齐国君的多模态和数字人生成技术,也迅速在虚拟主播、工业质检、手机影像系统等场景里落地,让人见识到“实验室到生产线”的中国速度。

这是一条产学研联动的高速通道,相比之下,美国似乎在华裔学者回流的问题上显得手足无措。

这些核心变量叠加起来,就构成了引导海外华人科学家“归航”的“中国方程式”。

在这一方程式中,政策支持、情感纽带与产业动力三大支柱稳稳结合,也难怪白宫会显得束手无策。

结语齐国君的归国,颇似百年前钱学森返回祖国的当代回声。

如果说“两弹一星”时代更多依赖的是“勒紧裤腰带也要搞出争气弹”的执拗与韧劲,那么到了今天,中国同样在用强大的硬实力与友善的科研生态,为全球华人科学家提供更广阔的舞台。

当个人梦想与国家需求紧密相扣,便迸发出推动时代的磅礴力量。

赞叹也好,观望也罢,历史终将记录下这一刻:当科学家的心跳与民族的脉搏同频共振,便不会再只是个人的回归,而是孕育新未来的深层启示。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。

参考信息: