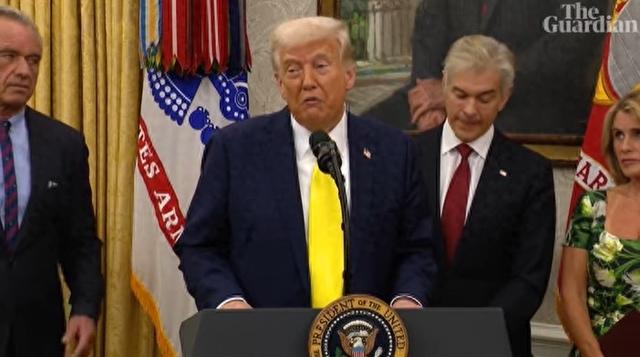

4月18日,巴黎,美国前总统特朗普的亲信鲁比奥突然对外放话:

如果俄乌停火在几天内没有进展,美国将重新评估自己的立场。

话音刚落,外界纷纷解读:特朗普是不是准备放弃乌克兰?

可两天后,美国国务院出面澄清,这并非“撒手不管”,而是对当前外交僵局表达不满。

但媒体的标题已经盖棺定论:“特朗普或将放手乌克兰”,舆论一边倒。

从表面看,这像是一场突发表态引发的误会,但背后隐藏着更深的政治逻辑。

特朗普早在2024年竞选期间就承诺,上台后能在24小时内促成停火。

这句话说得太满,如今成了他外交政策的压力源。

眼下俄乌冲突谈判陷入停滞,战场没有转机,美国国内也开始动摇。

特朗普的团队内部已经意识到,如果停火毫无进展,选民会怀疑他的承诺是否空口说白话。

而国会更不客气,民主党批他纵容俄罗斯,共和党内也有鹰派认为他对乌克兰支持力度不够。

特朗普处在两头受压的状态里,嘴上说要掌控局势,实际却被拖进了复杂的泥潭。

关键是,他不仅要面对战场局势,还要处理来自中国和俄罗斯联手形成的外部挑战。

从2022年起,中俄之间的合作不断深化。

到2024年底,中国已经成为俄罗斯最大石油买家,占其出口总量的近一半。

美国原本寄望通过能源制裁拖垮俄罗斯经济,但中国的接盘行为削弱了这套策略。

与此同时,中俄还在技术、军工和外贸层面达成一系列协议。

俄罗斯得以维持军费和后勤支撑,而美国在制裁层面却陷入力不从心。

特朗普团队当然清楚这层背景。

他们曾试图拉拢中国参与和平对话,但中方始终维持中立立场,不明确支持任何一方。

这让美国一时陷入被动。

对俄罗斯而言,有中国撑腰,它在战场上就不急着退让。

对乌克兰而言,美国的立场开始变得模糊。

如果美国真减少援助,对乌克兰而言不啻于致命一击。

特朗普并不想让局势走向全面失控。

他清楚,一旦乌克兰撑不住,俄罗斯可能在短时间内推进战线,届时美国面子全失。

于是他转变策略,要求乌克兰在外交上主动出击,拿出“阶段性成果”。

所谓“阶段性成果”,就是要么谈出停火意向,要么战场上取得有限胜利,以便在国际舞台上维持美方主导权。

这正是4月鲁比奥那番表态的背景。

他释放的信号很明确:美国的耐心有限,如果没有成果,美国将减少投入。

这番话的本意是施压乌克兰团队加强外交力度,却被外界误读为“撒手不管”。

特朗普不得不再度澄清——美国依然关注俄乌战局,但不愿无休止付出。

不过,一旦风向转变,再澄清就难收回舆论场上的主导权。

欧美媒体开始炒作“特朗普对乌克兰失去耐心”“可能终止支持”等字眼,法国和德国更是私下传话白宫,希望不要改变援助策略。

这一切让特朗普的外交策略陷入被动。

他想当和事佬,但没人愿意轻易服软。

俄罗斯盯着战场,想通过实控推进谈判筹码;乌克兰急于维稳,希望西方持续输血;美国既想谈成,也不想被拖。到2025年4月为止,三方的目标没有一个重合。

特朗普的策略,是在混乱中找平衡。

他既不愿做“砸钱的老大哥”,也不想背上“抛弃盟友”的名声。

所以他打算用模糊表态施压各方,试图让谈判向前推进。

可普京对美国这一套再熟悉不过,早已见怪不怪。

他选择按兵不动,反而加快重建前线补给系统,用时间换空间。

而中国则在一旁静观其变。

表面上支持和平,实际保留战略回旋余地。

特朗普面对的,是一盘越来越难下的棋局。

有人说他想放手,其实他是想重新调整出牌顺序。

特朗普要兑现自己当初“24小时促停火”的承诺,难度正在不断加大。

他或许并不准备真放手,但若无法掌控节奏,他最终也只能接受别人设定的剧本。

这场乌龙,不只是舆论误读,更是现实逼出的外交困局。