清明节假期不知道大家过得怎么样呢?有没有去踏青,去赏花呢?

今天的主角是《清明上河图》。就时节来看那是相当应景,不过也有很多人觉得《清明上河图》所表现的热闹场景根本就不是清明前后,甚至可能都不在春天,这到底是怎么回事呢?您往下瞧。

清明上河图(部分)

01

《清明上河图》都画了些什么?

《清明上河图》是北宋宣和年间,由宫廷画师张择端所绘制的一幅描绘汴京风貌的风俗画长卷。创作时间大约在北宋徽宗年间(1101~1125 年),这一时期正是北宋社会经济的鼎盛时期,商业贸易发达,城市生活丰富多彩。

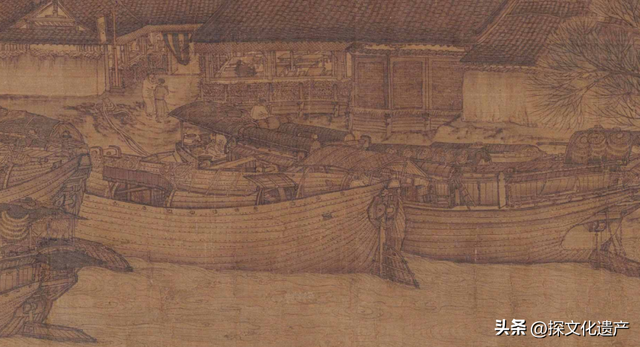

细节-停泊在河上的船

该作品之所以拥有非凡的艺术魅力,核心在于画家展现出的卓越艺术表现力,其构图既复杂又井然有序,空间表现饱满且自然,人物刻画生动且具有典型性。自问世以来,《清明上河图》便广受赞誉,对后世乃至当代的人物画创作产生了深远的影响。

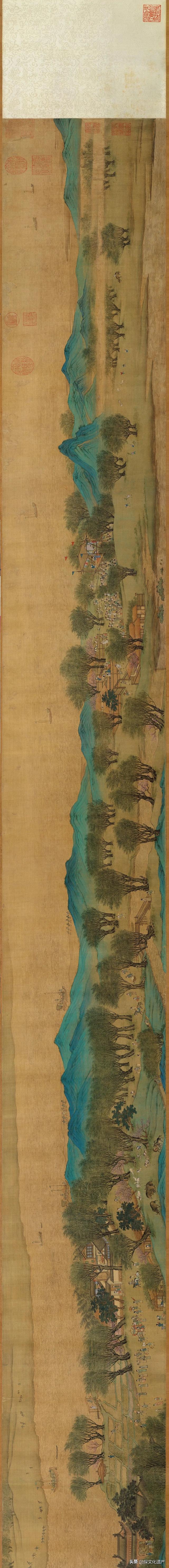

清明上河图(部分)

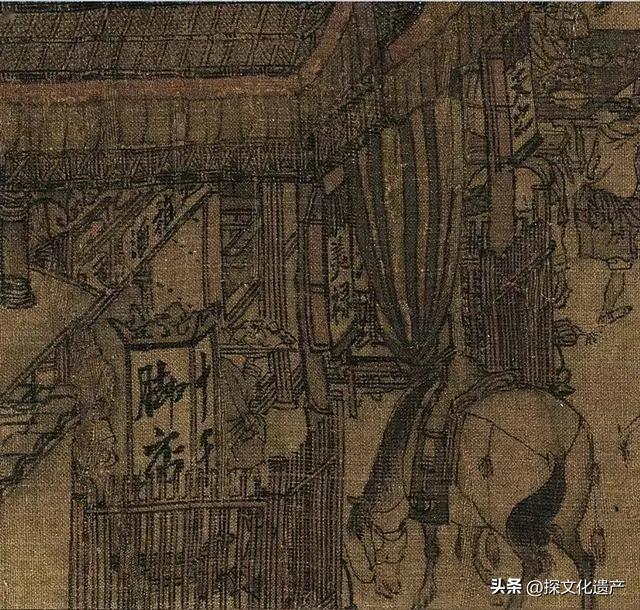

细节-王久员外家

画面布局

图中,汴河之畔,商船接踵而至,纤夫们的号子交织成繁忙水上交通的生动旋律;而城内的街巷间,店铺密布,招牌纷呈,顾客摩肩接踵,琳琅满目的商品尽显商贸之盛况,映射出当时商业活动的极度活跃。

与此同时,沿街店铺人声鼎沸,商品种类繁多,顾客接踵而至,直观反映了商品经济的蓬勃发展与市民消费力的强劲增长。

清明上河图(部分)

画面中,更不乏工匠辛勤作业、农夫市集售货的生动场景,这些元素共同印证了北宋时期农业根基稳固、手工业技艺精湛与商业活动繁荣的紧密交织,三者相辅相成,共同驱动了经济体系的全面进步。

细节-赵太丞家

在郊野至城门,画卷缓缓展开,展现的是一片宁静的乡村风光,人物稀少,活动以农事为主,如送炭的驴队、解冻的河流、忙碌的晒场,共同勾勒出一幅和谐的田园诗画。在城门内外繁华,随着视角的深入,城市的面貌逐渐清晰,城门成为分界,内外皆是热闹非凡的景象。店铺密布,商贩与顾客交织,形成了一幅生动的市井百态图。

细节-算命先生

清明上河图(部分)

同时加入拱桥的戏剧性场景,拱桥不仅是地理上的交汇点,更是画面情感与冲突的高潮。船只的紧急抢险、呼救的紧迫、车轿的争道,一系列紧张激烈的场景在此汇聚,展现了人物活动的丰富性与复杂性。

细节-桥上险情

而且不同阶层人物的服饰形制、色彩、图案均有显著差异,通过这些细节,观众可以深刻感受到当时社会的服饰风尚与审美观念。

细节-情侣买花

各色商铺

北宋都城汴京,其街道布局错综复杂,商业繁荣,据古籍所载,囊括了超过一百六十余种行业分类,商铺数量更是多达六千四百余座,彰显着当时的商贸盛况。

孙羊店门脸细节

画中商铺建筑形式多样,既有单层独体式商铺,也有前铺后居式商铺。单层独体式商铺数量最多,个别高档商铺还设有欢门等装饰性结构。

清明上河图(部分)

商铺建筑多采用木质结构,屋顶多为悬山顶或歇山顶,覆以灰瓦,装饰有正脊吻兽和垂鱼等构件,体现了宋代建筑的特点。

画中商铺内外人来人往,顾客与商贩之间的互动频繁,展现了北宋时期商业活动的繁忙景象。商铺内部设有柜台、货架等陈设,商品琳琅满目,商贩们忙着接待顾客、介绍商品、收取货款等。

商铺细节

商铺周边还穿插着各种市井生活场景,如街头艺人表演、说书人讲故事、修脚匠为顾客服务等,这些场景与商铺经营相互映衬,共同构成了生动的市井生活画卷。

细节-城门旁的税所

细节-兵营

几个士兵无所事事地坐在那里,百无聊赖,有的打着盹,最左边的士兵居然躺着睡觉。院子里的马吃饱了卧着

车船造型

《清明上河图》中,舟船之绘堪称一绝,其内车船

场景虽仅二十余处,却形态各异。

画中的船只大多处于运动状态,有的顺流而下,有的逆流而上,有的正在过桥,有的则在岸边停靠。

船部分(险情)

这些动态场景不仅增添了画面的生动性,也反映了当时水上交通的繁忙和活力。通过巧妙的布局和安排,将船只与人物、桥梁、建筑等元素紧密结合在一起,形成了一系列富有情节的画面。

豪华客船

如船只过桥时的紧张场景、船上船下的互动等,都使得画面更加生动有趣。

02

关于绝妙的空间感和“散点透视法”

《清明上河图》 在绘画技法上,将工笔与写意相结合,既保证了画面的精细度,又赋予了画作以灵动之感。画面中的建筑物、船只、车马等都被精心刻画,每一处细节都显得真实而生动。同时,设色淡雅,使得画面更加和谐统一,富有诗意。

《清明上河图》 的构图精妙绝伦,采用了鸟瞰式全景法构图,将东京东南城角的繁盛景象真实地浓缩在画卷中。

热闹的街市

这种构图方式使得画面既具有广阔的视野,又能细腻地展现每一个细节。同时,画家巧妙地运用了“散点透视法”,从不同角度摄取所需景象,穿插各种情节,使得画面组织有致,错落有致,充满了生动性和趣味性。

作品内容丰富,描绘事物繁杂,大到广阔的原野、浩瀚的河流、高耸的城郭,小到舟车上的钉铆、摊贩上的小商品、市招上的文字,如此庞杂的内容却又如此和谐地组织成统一整体。

车马

画中每个人物、景象、细节,都安排得合情合理,疏密、繁简、动静、聚散等画面关系,处理得恰到好处,达到繁而不杂,多而不乱的整体效果。全卷结构严谨,主体突出,首尾呼应,浑然一体。

03

不是清明节画的?

关于这幅画中所含的谜题一直都为学界所津津乐道,例如它到底画于何时,是否表现的是清明的景色,表现了汴京的盛况还是危机前的盛世假象等等。

《清明上河图》上张著的题跋

张择端用细腻笔触定格了十二世纪最繁华的都市图景。这幅被誉为“中国古代风俗画巅峰之作”的《清明上河图》,自问世以来始终笼罩着重重迷雾。画作名称中的“清明”究竟指向何种深意?盛世图景下是否暗藏末世隐喻?千年流转中,这些未解之谜如同画中若隐若现的汴河波纹,持续激荡着世人的想象。

清明是清明节吗?

“清明”二字的解读首当其冲成为学界争议焦点。传统观点认为这指向节气时令,画中踏青扫墓、新柳抽芽等细节似乎佐证了这种说法。

原野部分-驴车运输

但细究之下,清明时节的汴京尚未回暖,画中却出现了手持蒲扇的市民与赤膊的船工,更有类似西瓜等夏季果蔬陈列于市。金代张著在题跋中提及“翰林张择端”时,特别强调其“本工其界画,尤嗜于舟车、市桥郭径”,这种对画家技法的关注反而使创作动机更显扑朔。

原野部分-路边民居

近年来有学者提出新解,认为“清明”实指政治清明的颂圣之意,画中刻意描绘的粮船云集、商旅络绎,恰是北宋“咸平之治”的视觉注脚。

盛世太平还是危机前夜?

画面细节的解读分歧更显诡谲。虹桥下即将发生的撞船事故,被部分研究者视为精心设计的“盛世危言”:桅杆欲倒未倒的瞬间,桥上惊慌的百姓与浑然不觉的路人形成戏剧性对比。

桥船马上相撞

城楼望火亭空无一人,本该戒备森严的城门卫兵昏昏欲睡,这些细节是否暗示着王朝隐患?明代李东阳在题跋中注意到“市招所书,至正年间物”,暗示画作可能存在后世补笔。更耐人寻味的是,画卷末端出现“赵太丞家”医铺前神情焦虑的求医者,与开端悠然出城的扫墓队伍形成微妙呼应,仿佛在繁华表象下埋藏着某种不安的伏线。

空无一人的望火亭

轿马险些相撞

汴京城门楼,空无一人

版本之谜?

版本之谜为这幅旷世杰作增添了更多传奇色彩。现存北京故宫的绢本被普遍认定为张择端真迹,但台北故宫博物院藏本、美国大都会博物馆藏本等四十余个版本各具特色。

明代画家仇英的仿本将场景置换为苏州城,清院本则融合南北建筑特色,这些演变折射出不同时代对北宋盛世的想象重构。

仇英《清明上河图》(局部)

2015年日本发现元代摹本,其中新增的“金明池争标”场景引发学界震动,这种叙事重心的偏移是否暗示着原作存在散佚段落?金人张公药题诗“通衢车马正喧阗,只是宣和第几年”的诘问,恰如其分地道出了这幅画作在时空流转中不断累积的阐释可能。

元《清明上河图》摹本(局部)

其实是残卷?

根据刚刚提到的版本之谜,就不得不引出这个问题——现存《清明上河图》是不是残卷?

1958年国家文物局局长郑振铎先生和故宫研究员徐邦达先生著文称:“画面进城之后戛然而止,按明清仿本后边还应该有城内和西郊金明池,画尾应被人裁截。”

天津博物馆藏《金明池争标图》

卷尾部分树木线条被生硬切断,整个画面到内城不远处就戛然而止,布局构图显然不完整,有违风俗画的意图,明代李东阳的跋文亦曾言及“画长二丈有奇”。

孙羊正店

加之,《清明上河图》上也不见通常画作上应有的画家落款,由此可以断定现存的《清明上河图》佚失了一段。不见了的那一段也是有迹可循的,据《东京梦华录注》载:

直至梁门,正名阖阊。出梁门西去,街北建隆观……南蔡太师宅,西去州西瓦子,南边河岸,北抵梁门大街。

再往西是金明池。既然描绘的是汴京的市井,张择端又擅长界画,又是宫廷画师,不会将“内城御府官宅”及“金明池”等景致全部略掉。

因此,有学者认为,“现藏于天津市博物馆的南宋摹张择端《金明池争标图》,其母本就应是《清明上河图》结尾的宫苑部分,中间缺失了街市和官宅情景。”

十千脚店

残卷之谜的本质,实则是中国艺术史中“完形冲动”与历史真实之间的永恒角力。从宋徽宗内府到溥仪伪满皇宫,每一次重新装裱都可能成为截断长卷的潜在危机。

当二十一世纪的学者们用毫米级精度的仪器测量每一根绢丝的张力系数时,那些消失在历史褶皱中的画面,或许正以另一种形式存在于历代观画者补全盛世的想象之中。这种未完成的遗憾,恰似画中虹桥下将倾未倾的桅杆,永远悬停在坠落前的瞬间,成就了中国美术史上最耐人寻味的悬念。

04

结语

当现代学者的显微镜揭示出颜料层下的修改痕迹,当数字技术复原出褪色的市招文字,我们似乎触摸到了那个遥远时代的真实肌理,却又在层层谜团中与终极真相渐行渐远。

街市场景

或许正是这种永恒的不确定性,使得《清明上河图》历经九个世纪依然保持着摄人心魄的魅力,让每个时代的观者都能在虹桥烟雨间看见自己的倒影。