中国人的种菜天赋,在互联网上早有讨论,据说中国人即使走到天涯海角,只要身边有块地就会躬耘不辍。小区顶楼种菜已经是基本操作了,即使是三沙海滩、南极大陆都有中国人的种菜身影,当年祝融号完成探测任务后,老百姓最关心的居然是“火星上能不能种菜”!中国人的种菜天赋,是被热搜上的各种新闻反复确认过。

归隐田园,这是千百年来击中无数中国人的同一个理想,远超于开奶茶、咖啡、花店的想法。奔走在大都市的钢筋水泥间,在生活和精神的双重压力下,我们都曾有过“灵魂出窍”的时刻;觅一块地,造一座梦中的房子,种菜、煮饭,多么放松啊。

比这更绝的,是在市区过这种生活,既能享受城市的配套,出门就有公交,但回家就“归隐自然”,推开房门穿过大堂,引入眼帘的是一片吃不完的菜园子,和生态养殖场。这样的生活,只要城中村的居民愿意似乎就不算难事。更令我咂舌的是,这种生活,在我阳台西北方向望出去,仅一条马路之隔的地方真实存在,每天上演。

去年因为疫情,被封闭在家一个月,我的足迹终于遍布了家里的每一个角落,也正因为这样,我注意到马路对面的生活。当大家都在告起闹钟买菜的时候,对面的邻居赢麻了!就我5.1的稳定视力观察,对面这大大小小歪歪斜斜被划分的近20块菜地,要吃啥子没得?小区业主群里甚至还想着过去买点他们种的菜。

虽然没看到具体的活禽,但我感觉,就这环境不养点鸡鸭我都替他们惋惜。当我居家陷入emo的时候,对面邻居们,与世隔绝自成一派,每天出门在院子里晒衣服,在菜地里锄地,与我是云泥之别。

看不清楚对面到底住了多少户人家,好像是中建四局的家属区,离菜园子最近的红砖房没人居住,每个门洞都没有门框,窗户部分也是由9个大小一样的方孔替代,大白天往里看去也是无限的黑,有滴滴吓人。离下面的人行道有两重围墙,将这里包围成一个独立空间,平时路过很难注意到上面。

当我打开手机地图才发现,我看到的不过是冰山一角,这个厂区不亚于一个小区,大门口就是公交车站,厂区已经不运作了的,但里面的人倒是可以享受周围配套,大概率不用房租或者很便宜,某方面是让人羡慕的,就像当年的大厂生活,每一个厂都可以是一个独立存在的小社会,当我在厨房卧室阳台来回踱步时,他们的菜园子还是可以运转起来。

最近刚好有时间去一探究竟,从天桥下来,我才发现有小路通往这片“未知”区域,周围的绿化将这方小天地掩饰得很好,也跟车水马龙的街道很好地衔接起了。停留片刻便遇到了回去的人。旁边的房子布满了爬山虎,不晓得是死了还是没到季节,枯萎的藤条和漆黑的门洞是恐怖片效果了。吸睛的蓝色钢棚,让我想起了“家属区、城中村”,这是很有标志性的。里面像个小迷宫,很多意想不到的出口,也有很多堆积物,似乎每个角落都值得打探一番。

这栋老居民楼里还有住户,墙上挂着空调的都住了人吧,不算密集,房屋前也是用泡沫箱子种了点小菜。

从小路出来,想办法前往那片让我兴奋的菜园子,最后的方案就是沿着这片斜坡的围栏走过去,直至尽头处有条小路。

有惊无险的到达了心心念念的菜园子,不太敢进去,主要是很怕碰到狗,要是真有狗我只能束手就擒任它摆布了。

凑近看,菜园子里的莴笋绿油油的,长势喜人,不夸张地说,看着心情都得到了治愈。除了眼前这一块地,整个这一坡全都被开发出来种了菜,啥子品种都有,这个产量规模之大,想必应该是要拿去卖的哟。这个是豌豆尖吧?长在土里我不太敢认了。

种菜技能,在城市化进程中被不少人遗弃,但在大厂家属区或者城中村似乎很常见。可以说,这些地方,没有一个不种菜的。那种悠闲自在、自给自足的小幸福,他们拿捏住了的。比如之前我在长征厂背后看到的另一个世界,妥妥的乡村生活,荒废的土地被种上了蔬菜。

火车轨道用得少了,旁边的空地就被种起了菜。

新桥工业园作为典型的人口混杂的城中村,主要是国营工厂曾经在此,市场化改制之后搬离了城市,留下了大量的厂房提供给微小工厂直接使用,渐渐这里就聚集成一个工业园。虽然简陋,但非常有生活气。周围山坡上,过路上下的楼梯旁边,都被开发出来种菜。

铜罐驿老街大部分居民已搬走,如今只剩下零星几户,周围的空地都被圈起来种菜养殖。丹鹤市场附近,有人在小区背后的荒坡上进行开垦,被零零散散分成了很多块地。4号线沿途,某些路段甚至荒无人烟,荒地被大规模开垦成菜园。2号线沿线靠金家湾方向,在一大片墓地前,是更大的一片菜地。

不过,种菜肯定不是某一个群体的专属特权,那是每个华夏人都随时可以唤醒的灵魂。除了我对面的邻居外,楼下的国企食堂楼顶,尽管买菜公司报销,但勤劳的嬢嬢们煮饭之余也会在楼顶种菜。

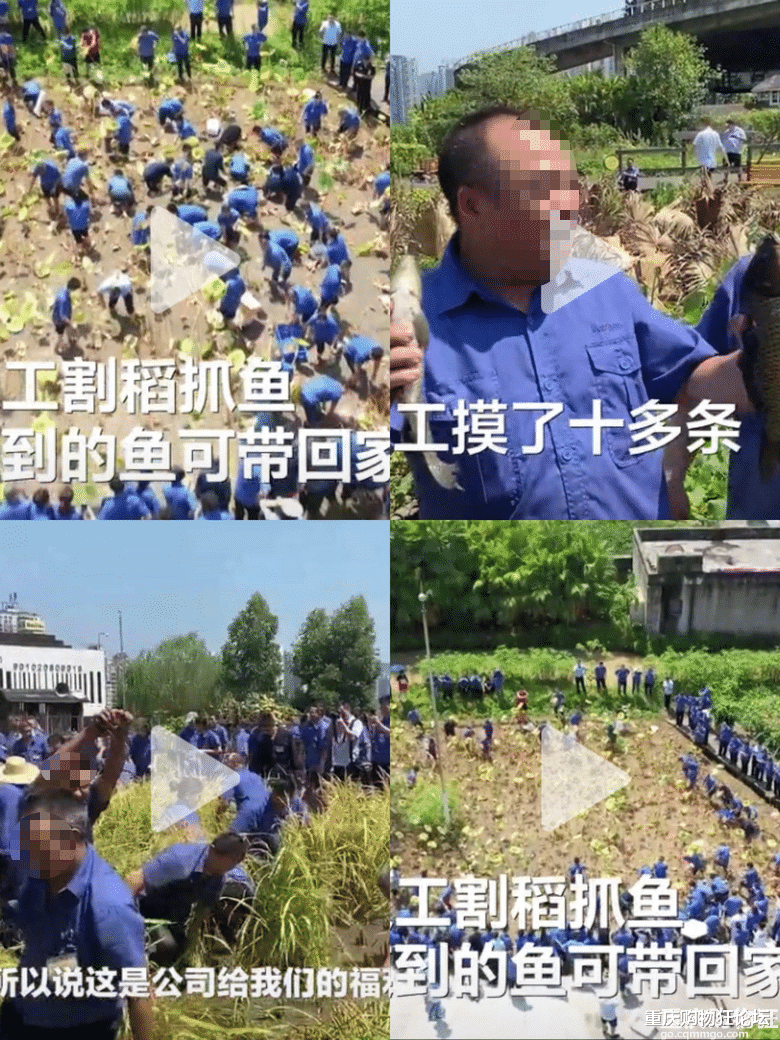

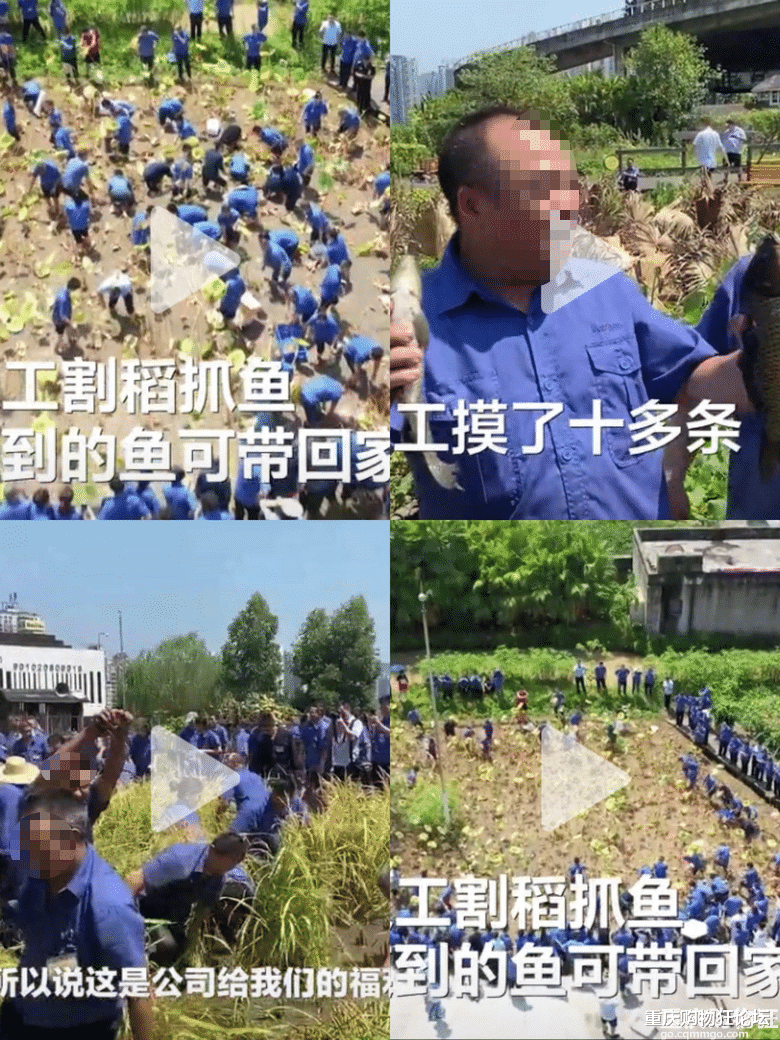

南岸一栋11层高的楼房楼顶更是有个2万平方的农场,公司每个部门领一块地,员工在工作之余自由种植,每年还有“赛秋节”活动,还可以在人工河坐船欣赏田园风光。

里面种满了稻谷、秧苗、藤藤菜、茄子、辣椒、莴笋、西红柿、四季豆、莲藕、铁树、槟榔、美人蕉、仙人掌等20多种植物;栅栏里还养了鸡、孔雀、小鸟、飞禽等动物,妥妥的天花板配置。在关键时刻,他们满足日常所需是没问题的。

种菜似乎成为了一种民族技能,在城市阳台、楼顶、绿化带都能看到见缝插针的小菜园。甚至是地板的砖头缝缝里,都能给你整出蔬菜来。真可谓是:人有多大胆,地有多大产。

有些还兼具实用功能的景观。

种菜,以前只是一种民族技能,但在特殊情况下似乎成了不错的生存技能。困难有时就像雨,说来就来,不知道会下多久,也不知道会下多大;以前老一辈经历过灾荒,所以知道粮食多可贵,而我们这代经历那三年,也对“手有余粮内心不慌”有点感悟吧。有谁被唤醒种菜基因吗?不说了,我要去给葱葱浇水了。