在民国史上,总有一批人的名字似乎随处可见,如雷贯耳,但似乎又总不在舞台的最中央。于右任(1879年4月11日——1964年11月10日)就属于这一类人。

于右任是中国民主革命先驱、国民党元老,也是著名爱国诗人、书法家、报刊家和教育家。光绪五年三月二十日(1879年4月11日),于右任出生于陕西三原县城东关河道巷的一户贫寒人家里,原名伯循,字诱人,别署刘学裕,又有半哭半笑楼主、神州旧主、关西学子、太平老人等笔名,民主革命时期,和李仪祉、张季鸾并称“陕西三杰”。

于右任出身贫苦,一生爱国恤民,经历丰富,颇具传奇色彩,后人因他布衣粗食、两袖清风,而赞誉他“三间老屋一古槐,落落乾坤大布衣”。

于右任的父亲于宝文长期在四川江津(今属重庆)、岳池等地当学徒,母亲赵氏是甘肃静宁逃荒到陕西的饥民。其不满2岁即丧母,加上父亲外出谋生,生母赵太姐临终前便把他托付给弟妹房氏抚养,房氏也不负所望,一力承担起于右任的生活和教育。

于右任自幼聪明早慧,勤奋好学,7岁入私塾,17岁时以第一名的优异成绩考入三原县学,成了秀才,23岁中举人,当时的陕西提督学政叶尔恺称赞道:“入关以来,未见第二人”,“作者奇才妙笔,可以自成一家”,并大书“西北奇才”四字,对于右任推崇备至,还送他一本《出使四国日记》。于右任又相继就学于三原宏道书院、泾阳味经书院,西安关中书院,先后受教于朱佛光、刘古愚等明师。

于伯循

光绪二十六年(1900年)8月,八国联军攻陷北京,光绪皇帝和慈禧太后逃亡陕西,当时21岁的于右任不满清政府的腐败统治,满怀爱国热情,鼓吹革命,宣传用暴力手段推翻清政府统治,并写文作诗,抨击时政,还要上书陕西巡抚岑春煊,让他杀死西太后,后来被同学制止。

于右任24岁时,还拍了一张披头散发,光着上身,手拿砍刀做赤膊上阵杀敌的照片,并配上“换太平以颈血,爱自由如发妻”的题联,被照相馆老板私自洗印多张送人,这也因此埋下了祸根。

光绪三十年(1904年),于右任到河南开封参加春闱会试,当时的三原县令德锐以于右任所著的《半哭半笑楼诗草》和照片为据,向陕西总督密报其为革命党,清政府立即下令缉捕,幸好有人提前得到消息,通知于右任,于是他化名“刘学裕”逃亡上海,辗转进入马相伯创办的震旦学院半工半读。

这一时期,他开始在《新民丛报》上以“于右任”为名,发表文章,抨击时政,古代“左衽”指受异族统治,“右任(衽)”指代汉族,意为反清。在上海期间,于右任还参与中国公学、上海大学的创办。马相伯组建新校时,还采用了于右任的建议,从《卿云歌》中的“日月光华,旦复旦兮”中撷取“复旦”二字为校名,也就是现在的复旦大学。

当时上海宣传革命的《苏报》、《警钟报》相继被禁,政治空气苦闷,为了更好地宣传革命,光绪三十二年(1906年)4月,于右任和邵力子一同东渡日本,考察新闻,并筹集资金办报,也就是在此期间,由于结识了孙中山,两人一见如故,于右任由此加入了同盟会,开始了他以革命为职业的道路。

于伯循

于右任从光绪三十三年(1907年)开始,在上海致力于新闻报刊事业,针砭时弊,抨击清政府的黑暗统治,积极鼓吹民主革命思想,相继创办了《神州日报》、《民呼日报》、《民吁日报》、《民立报》等多份报纸,共达8年之久,虽然报刊屡次被禁,于右任却屡败屡战,因此被人称为“辛亥报人”,称赞他“先生一支笔,胜过十万毛瑟枪”,在中国新闻史上有着重要的地位。

辛亥革命成功后,于右任被孙中山任命为交通部次长,分管路政、邮政、电政、航政等事务,虽然只在任4个月,却办了不少实事,尤其是在沪宁段试行夜间行车,开创了中国火车夜行的先例。民国二年(1913年),宋教仁被袁世凯派人刺杀后,于右任积极孙中山进行“二次革命”。民国七年(1918年),又奉孙中山之命,回陕西任靖国军总司令,英勇抗击北洋军阀在陕西的八省兵力,有力支持了南方的革命运动,在陕西革命斗争史上留下了辉煌的一笔。

于右任一手创办的《民呼日报》《民吁日报》《民立报》,就是中国报史上赫赫有名的“竖三民”。

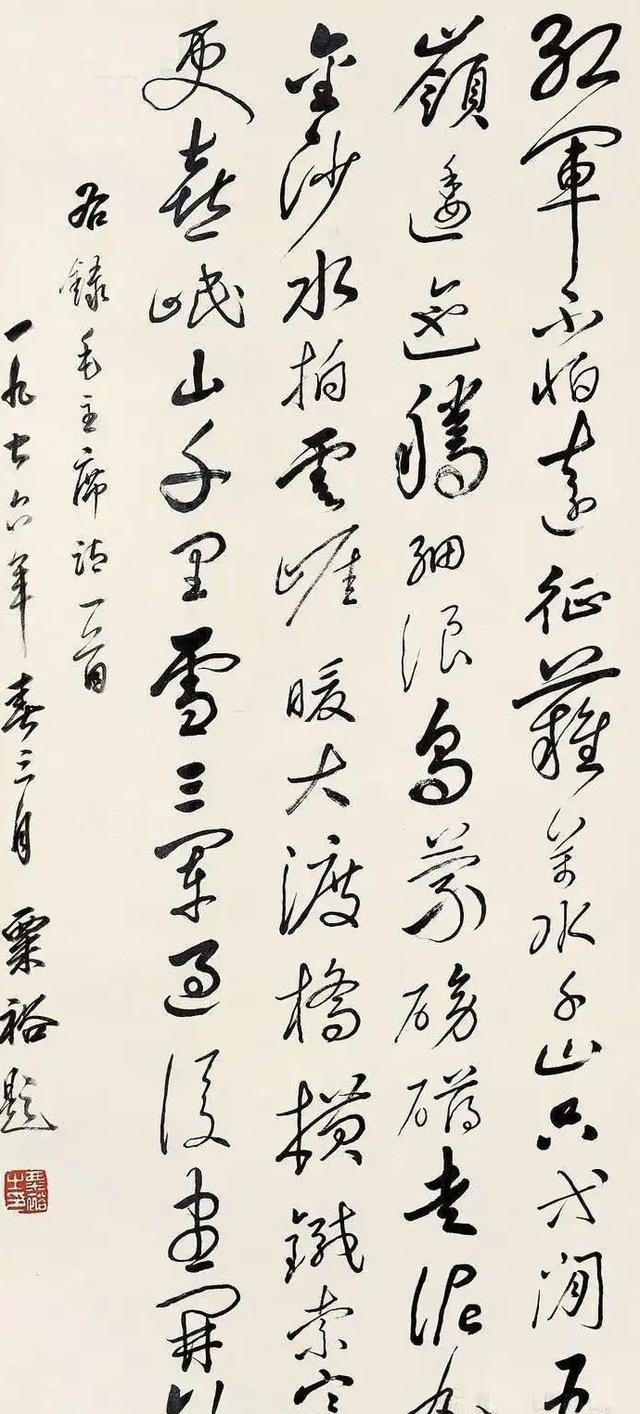

除了政治上的光辉成绩,于右任的草书也是一绝,他首创“于右任标准草书”,编订的《标准草书》刊印时,分文不取,只要求出版商把价格定得低一些,以便于读者购买。后世因他的书法成就而称他为“千古草圣”、“中国书法史三个里程碑之一”,他的“于草”也被人视为千金难求的瑰宝。于右任善写诗作赋,但更有名的,是他的字。于右任最擅长草书,有“当代草圣”的称号。民国二十一年(1932年),于右任发起成立草书研究社,创办《草书月刊》,将篆、隶、草与行楷融会,打通魏碑,自成一家,每一个字都自有意境。

有人来求字,提笔就写,写完盖章,分文不取。于右任写字不看人,也不分贫富,更不会“惜字如金”,以确保自己字的价格。贩夫走卒来讨字,只要于右任喜欢,来者不拒。但如果碰到他不喜欢的人,怎么讨也不给。比如他不喜欢宋子文,宋子文曾专门准备了一个精致的扇面托人请他题字,他就是不肯写。但他在饭馆吃到一道好吃的菜,提笔就给店家写一块匾额,甚至给女服务员也题字。

于右任到了台湾后,很多人都假冒他的名卖字,他的下属知道后表示要“严惩”,但于右任特地关照“不要为难”他们。一次,他在马路上看到一家商店的牌匾是假冒他名题的字,就走入店内,让店家摘下牌匾,重新写了一幅,且分文未取。

于伯循

于右任给人题字比较随意,但题的内容却不随意。他给张大千题的字是“富可敌国,贫无立锥”,为蒋经国(当时在台湾,于右任已看出蒋介石欲让他接班)题的字是“计利当计天下利,求名应求万世名”。

办报,写诗,题字,于右任完全就是一副知识分子的样子,但之所以他有名,因为他还是个政治家,甚至还当过总司令。

于右任一直追随孙中山,在南京临时政府成立后,他被孙中山任命为交通部次长——中国的铁路开始夜晚发车,就是在他任上决定的。

孙中山辞去临时大总统职务后,于右任也随即辞职回去办《民立报》了,后因反对北洋军阀,于右任担任过陕西靖国军的总司令,也算是书生掌兵了。

从民国十九年(1930年)开始,于右任被蒋介石任命为中央政府的监察院长,从此在这个位置上,一坐就是34年。

于伯循

监察院是国民政府最高监察机关,依法行使弹劾、审计职权,是一个非常重要但又非常敏感的部门。也正是因此,“监察院长”这个职位,一直迟迟没有归属,直到最终以正直清廉闻名的于右任出任,大家才都没意见。

但在民国的大官场,于右任自己正直清廉是没有用的。于右任上任之初,也曾踌躇满志,放言“苍蝇老虎一起打”,但真打起来,就发现除了能动几个小小的科长或处长,再往上的就动不了了。于右任曾想法办贪污的铁道部长顾孟余和财务部常务次长顾翊群,但这个级别的“小老虎”,就已经有上层人物,乃至蒋介石或汪精卫来打招呼了。

以蒋经国的身份,以国民党当时的决心,在上海“打虎”依旧落得个无疾而终,于右任又能做些什么呢?所以这个“监察院长”,于右任做得很是胸闷,被人讥笑为“监而不查,查而不明”。他也曾提出过辞职,但蒋介石坚决不准。

于右任在官场中表现得最书生气的一次,就是民国三十七年(1948年)的民国副总统选举。

民国三十七年(1948年)5月,国民党在南京召开国民大会,选举总统、副总统。于右任站了出来,参选副总统。他的竞争对手,是孙科、程潜,以及最有实力的李宗仁。

各个竞选人为了拉票,对各路投票代表使出了各种手段:李宗仁给每个投票代表都提供了一辆汽车,配司机服务;包下几个大旅社和酒店,只要是代表,免费入住,免费吃喝。孙科当时是行政院院长,程潜是武汉行辕主任,他们也是天天设宴款待各路代表,给吃给喝还给礼物。

于伯循

于右任呢?啥也没给,在自己屋内摆开文房四宝,只要代表来,就送一幅字,上书他最爱写的一句话:“为万世开太平。”每天上门讨字的代表络绎不绝,最多时每小时有近200人,排起长队。

在投票日前一天,于右任终于给各路代表送去一张请柬,在一家饭店里请大家吃饭。在开席前,于右任说:“我家中没有一个钱,因此,很难对代表厚待。今天,是老友冯自由等二十位筹资,才略备薄酒相待,我只是借酒敬客。”

到了投票日,结果不出意外,于右任得493票,第一轮就被淘汰。

冯自由替于右任感慨:“你的纸弹怎么敌得过人家的银弹?”但投票第二天,于右任依旧准时出现在会议现场,风度依旧。全场起立鼓掌。

和政治走得近,就难免会为政治所累。

民国三十八年(1949年)4月,国民党在大陆已经一溃千里,国共和谈在北京举行。当时的代总统李宗仁原本想派一直主和的于右任一起去北京参与和谈,但国民党的和谈首席代表张治中认为:于右任留在南京,更有利于促成南京政府批准和谈。

周恩来

周恩来当时很希望于右任也到北京,得知他不能来后非常失望,只能托于右任的女婿转告于右任:如果国民党拒绝和平协定,请先生在南京不要动,到时候我们攻破长江,派飞机接先生来北平。

于右任得到口信后,曾说过一句话:“文白先生害了我!他不应该阻止我去北平!”因为他知道,当时他身边已经被安排了监视人员,他不太可能留在大陆了。

于右任没有料错。民国三十八年(1949年)4月20日,解放军发动渡江战役,国民党苦心经营的千里江防,一触即溃。4月21日,于右任被人从南京转移到上海,随后辗转到重庆,最终在11月29日离开大陆,飞往台湾。但于右任直到去台湾的时候,他的夫人高仲林、长女于芝秀等亲属依旧留在大陆。一家人,从此再也无缘相见。

1962年,83岁的于右任知道自己时日无多了。他在台湾的日子,一直都过得很清贫。很多人会奇怪,于右任作为国民党元老,再不济,钱财也不至于太窘迫。但事实上,于右任基本上把自己的钱财都捐了。

在大陆时,他捐建学校,捐建农场,赈灾,扶贫,钱如流水一般出去,他眉头都不皱一下。到台湾后,大家一开始的日子都不好过,很多人也会来找于右任借钱。于右任一般能借都借,也不催账。

于伯循

于右任向来视钱财为身外之物,清贫倒也罢了,关键是过得不开心。政治上,他继续成为“监察院”的一个摆设,感情上,他和妻女隔海相望,不能团聚。1962年的元旦,于右任在台湾“监察院”参加完一次活动后,感到身体不适,便在日记中写下这样一句话:“我百年后,愿葬于玉山或阿里山树木多的高处,可以时时望大陆。我之故乡,是中国大陆。”

无论是办报还是办学,无论是做官还是做人,于右任都是尽心尽力,且竭尽所能。归隐山林,纵酒高歌固然惬意且显风度,但更让人尊敬的,是怀一颗悲天悯人之心,尽己之力,为苍生增一份福祉。

这也可能就是于右任的人格魅力所在吧。

最大贡献:“引碑入草”于右任对于书法界的最大贡献和成就在于“引碑入草”,他把碑学书体的笔意和审美融入到草书中来,创作出一种全新的书法美学形态,并取得了极高成就,在中国书法史上具有开宗立派的意义。于右任从光绪十六年(1890年)开始,学书于私塾,并在私塾先生的指导下师法赵孟,以工整秀润的帖学书法为主。

大约从28岁开始,于右任进入力攻北碑阶段。民国初年,于右任被北魏体的遒劲峻拔、庄重茂密所吸引,于是他尽其所能地钻研北魏书法。凭着天赋,博采众家之长,融会贯通,加上勤学苦练,于右任的书法日渐成熟,自成一家。民国十六年(1927年)前后,于右任开始热心于草书的研究。

据了解,于右任在研究草书的过程中,汲取了历代草圣的经典法帖,特别是对王羲之的草书、孙过庭的书法及理论进行了全面的研究。秉承着“以我法写兰亭字”的取法之道,以及对草法及草书理论“假其糟粕、挹其菁华”的治学态度,于右任为后世书法学习者提供了宝贵的财富。

中国书法长期以来有“帖学”和“碑学”两大流派,帖学书法以二王、苏轼、黄庭坚、米芾等书法家的作品为宗,在审美趣味上追求书卷气,呈现出秀逸、妍媚、灵动、潇洒的风格特征,草书则是帖学书法的重要形式之一。

而碑学书法是指镌刻在各种碑石上的书法作品,以魏碑、唐碑为代表,由于成品是由刻刀镌刻而出,让书法线条中自然而然附带上浓郁的金石味,流露出刚健、雄强、拙朴、粗犷的美学趣味。

很显然,帖学和碑学是归属于不同书法美学体系的,它们从笔法、技法、章法、墨法、结构上,没有任何相似的地方,如何把两者兼容互补起来,正是“引碑入草”的主要工作,毫无疑问,这个工作带有探索性质,实践难度非常高。然而,于右任先生没有知难而退,他的底气是他的传统书法功力非常深厚,且对历史上许多书法名家的作品都可以如数家珍。

于右任先生的具体做法是,改掉古人写草书时喜欢用侧锋的习惯,尝试着中锋用笔来写草书,把一些笔画写得相当纤细,但不缺乏骨力感,既保持了草书的潇洒灵动,又兼具了碑学书法的圆劲刚健,将魏碑和草书打通成一片,构建出书法上的新形态、新境界,为后人提供了宝贵经验和学习对象。因此,他的书体被称作“于体”。

创建第四种草书——标准草书于右任对于书法界的另一大贡献就是创建了“标准草书”。了解我国书法发展史的读者都会知道:中国书法史上曾经诞生了三种草书形式,一是“章草”,诞生于秦汉时期,是从隶书的基础上演化而来。古人为了追求书写速度和效率,在写隶书时,对一些笔画进行连笔和简化,逐渐创建了章草,以东汉张芝和西晋索靖为代表。

张芝

二是“今草”,也叫“小草”,是在章草的基础上进一步演化后得来,具有笔画连绵环绕,文字连缀呼应的特征,集大成者是东汉的张芝,东晋的王羲之、王献之,北宋的黄庭坚。三是“狂草”,是对今草笔画进一步简化后得出,常常将点画连绵书写,故有“一笔书”的别称,但在章法上跟今草一脉相承,属于“乱中有序”的书法形式,代表人物是唐代的张旭和怀素。

为了让广大爱好书法的民众识别与学习草书,于右任在总结前辈三种草书的基础上,以自己毕生心血发明了书法史上的第四种草书,也就是“标准草书”。他还把古人的一些草书笔法进行了矫正,让其更加合理与实用,并出版了《标准草书》法帖,让草书既保持了艺术价值,又兼具了实用价值。

于右任先生还确立了“标准草书”的四大原则“易识、易写、准确、美丽”,他的这项创新对书法界具有功高盖世的贡献,因此,他享有了“近代书圣”和“当代草圣”、“近代草书巨匠”的美誉;他还与谭延闿(楷书)、胡汉民(隶书)、吴稚晖(篆书)并称为“民国四大书法家”;他还是“20世纪十大书法家”之一。

总之,中国近现代教育家、书法家与诗人于右任,因为对中国书法界的二大贡献:“引碑入草”与创建“标准草书”,而享有了“近代书圣”和“当代草圣”、“近代草书巨匠”的美誉。