清明节假期一过,很多人就面临了这样一种心理状态:假期终于结束,心情却依然留在那轻松愉快的时光里。每年一到假期,社交媒体上就会涌现出“假期快乐”的声音,也会有人发出“假期太短”的哀叹。在这场关于放假与工作的“争论”中,我们常常忽视了假期带来的实际意义与价值。不禁要问:在忙碌的生活中,放假为何如此珍贵?这一发人深省的问题值得我们深入探讨。

放假,作为一种社会现象,最早可以追溯到悠久的历史文化。清明节,在中国传统文化中有着重要的地位,这一天既是缅怀先祖的日子,也被视为踏青赏春的良机。伴随着时代的发展,假期的意义也在悄然变化。在快节奏的现代生活中,假期越来越被视为一种必要的“逃离”。人们需要在忙碌的工作与生活中找到一段时间来重新调整自己的身心状态。这不仅是身体的休息,更是心理的解压。

从法律层面来看,假期的规定通常是由国家或地区的政府设定的。根据国务院发布的一系列假期安排,我们可以看到,像清明、五一这样的重要节日,往往伴随着放假政策的调整。例如,2025年的五一劳动节假期安排就是一个很例子。根据相关规定,我们将在5月1日至5日放假调休,享受整整五天的假期。在这之前,4月27日需要上班,这一安排使得人们在假期到来前充满期待。

然而,这样的假期安排引发了新的讨论。人们对于假期的期待愈发浓厚,许多家庭开始计划出行,旅游业也随之迎来了一波热潮;临近假期的“上班前晚上”则总让人无法静下心来,恨不得时间快点流逝,以便踏上前往假期的旅程。因此,这种短暂的“工作-假期交替”模式,虽然给予了人们长时间的休息,却在某种程度上造成了心理的“焦虑”。

不仅如此,假期带来的“上班后再忙”现象也开始显现。研究表明,在假期过后,很多员工会面临较大的工作压力,甚至有人会因为“假期综合症”而感到疲惫不堪。在这个过程中,人们不得不反思,如何才能合理利用假期,平衡工作与生活。

的重点是如何有效地规划我们的假期。对于普通上班族而言,五天的假期是游玩、休息和充电的绝佳时机。然而,不少人却在假期中还有意无意地将工作的烦恼带入,因此学习如何在假期中调整心态就显得尤为重要。一种方式是进行周密的假期计划,明确自己想做的事情,无论是选择与家人朋友出游,还是独自放松,重要的是在选择上尽量满足自己的内心需求,而非被外在的压力左右。

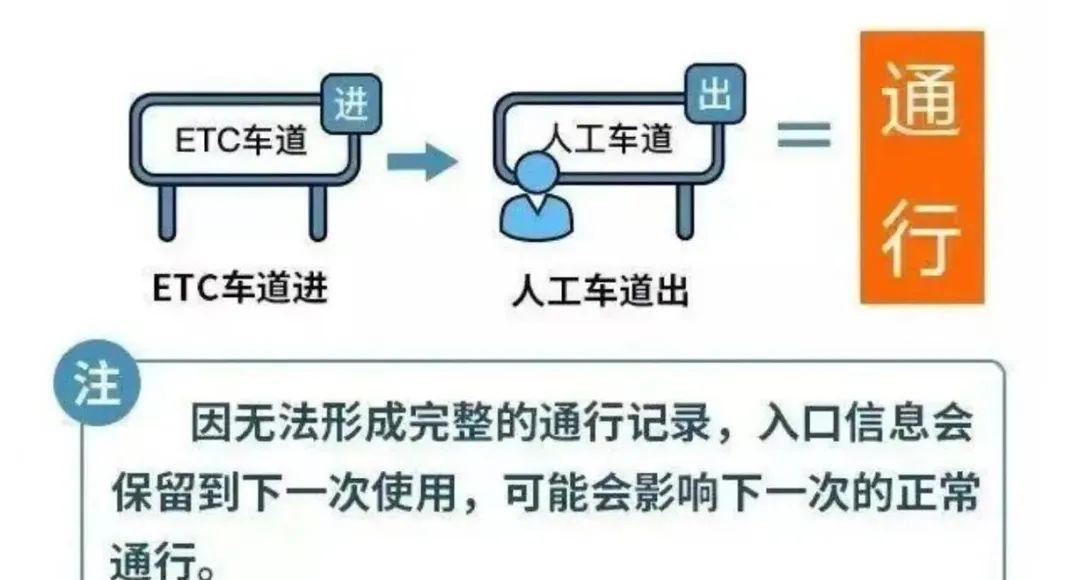

出行的时候,交通问题是一个必须面对的实际困境。根据国家规定,在重要假期内,所有的收费公路、机场高速等都是免收小型客车通行费的,这无疑为很多家庭自驾游提供了便利。然而,面对节假日人流量大、车流量多的情况,交通高峰期的拥堵也是不可避免的。

在假期前夕,很多家庭都会提前安排出行计划,以避免错过假期的最佳时机。为了确保顺利通行,车主们不仅要提前了解各类道路的情况,还需要掌握一些技巧。例如,尽量选择早上或夜间出发,避开高峰时段,选择人与车流较少的路线,都是行之有效的方法。而在保证通行的情况下,车主应该牢记最基本的交通规则,以避免不必要的麻烦,尤其是结伴出行的时候,更要注意相互照应。

假期过后,如何调整心态,平衡工作与休息,也成为了一个重要的话题。我们需要清晰地认识到,虽然假期带给我们的快乐是短暂而迅速的,但它对我们身心健康的好处却是持久的。假期可以让我们重启精神状态、提升工作效率。因此,我们在假期结束后的日常工作中应尽量保持积极的心态,合理安排自己的工作与休息时间,以免贻误工作进度。

在每年的节假日中,有一个现象值得关注,那就是员工们对假期的依赖性逐渐加深。随着社会节奏的加快,工作压力的增加,假期似乎成了人们唯一的解脱。在这样的背景下,未来的假期制度是否需要进行改革?是否应该提供更多的带薪假期,以便让员工在工作与生活之间找到更平衡?这些问题无疑值得各方共同探讨。

在国际上,国家已经开始进行不同形式的假期改革。例如,德国和法国设定了严格的法定假期,允许劳动者享受充足的休假时间;而一些北欧国家的假期制度更是被誉为全世界最人性化的设定之一。这种种现象,促使我们反思:如要保持工作效率,提升员工满意度,是否应当赋予他们更多的自由和选择?

总结而言,假期不仅是一个社会现象,更是现代人内心需求的反映。在快节奏的生活中,不应把假期视为一种短暂的逃避,而应该珍惜它带来的放松与重启。假期不仅是休息,更是帮助我们做出更好选择、提升生活质量的重要时机。随着社会的发展,此类的假期文化也正在不断演变,未来,我们有可能会享受到更为人性化的假期安排。希望每一个摆脱工作疲惫的人都能在假期中寻找到内心的宁静与满足,重拾对生活的热情与期待。