被誉为“天下江山第一楼”的黄鹤楼,曾吸引着多少文人墨客登临抒怀。相传有一次李白游览黄鹤楼,诗兴大发,正准备题诗,却看到崔颢已在此题《黄鹤楼》一诗。由于崔颢这首诗写得太优秀,让李白都觉得自己难以超越,忍不住感慨一句“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”!

崔颢一首《黄鹤楼》,曾被南宋严羽誉为“唐人七律第一”,连李白都搁笔长叹,自愧不如。那么接下来,就让我们重读这首千古绝唱,感受那份穿透千年时光的思乡孤独,看看这首诗到底妙在何处?

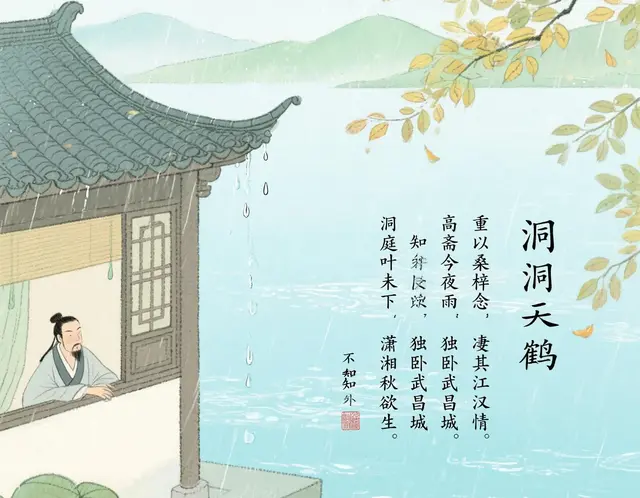

《黄鹤楼》

(唐)崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

崔颢是唐朝开元年间的进士,官至太仆寺丞(管车马的副官)。崔颢在唐朝的诗名很大,但流传至今的诗歌并不多,其中最具代表性的作品就是这首《黄鹤楼》。

《黄鹤楼》这首诗首先胜在不拘一格,一气呵成,极具“盛唐气象”的意境。这是一首怀古思今、借景抒情的佳作。诗中有忧思,有怀念,有向往,有欣喜,也有闲愁……几乎就是一首百感交集的唐诗,让人不能自拔,这都足以证明它《七律》第一的地位。

“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”,诗人怀着对黄鹤楼这一历史古迹的憧憬,慕名而来,可到了这里之后发现,当时的黄鹤楼已是鹤去楼空,呈现在眼前的只是一座孤零零的古楼,于是想象着仙人已乘着黄鹤飞去的画面。

昔人已乘黄鹤去,象征着往昔的繁华和美好如同黄鹤一般,“空余”二字用得极妙,写出了想象被击碎的破碎感,展现出盛唐繁华的表象下,空余安史之乱后的支离破碎。这种现实与想象之间的落差感,让诗人的心中染上一层怅然若失的情绪,勾勒出了黄鹤楼的孤独和寂寞,也暗含了诗人对理想盛世和逝去时光的追忆。

“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,黄鹤飞走之后便再也没回来,千年来只有飘飘白云陪伴。黄鹤的消逝与白云的永恒对比强烈,表明是诗人在感叹神话缥缈,实则暗喻盛唐气象一去不复返,如同高空中的白云般可望不可即。

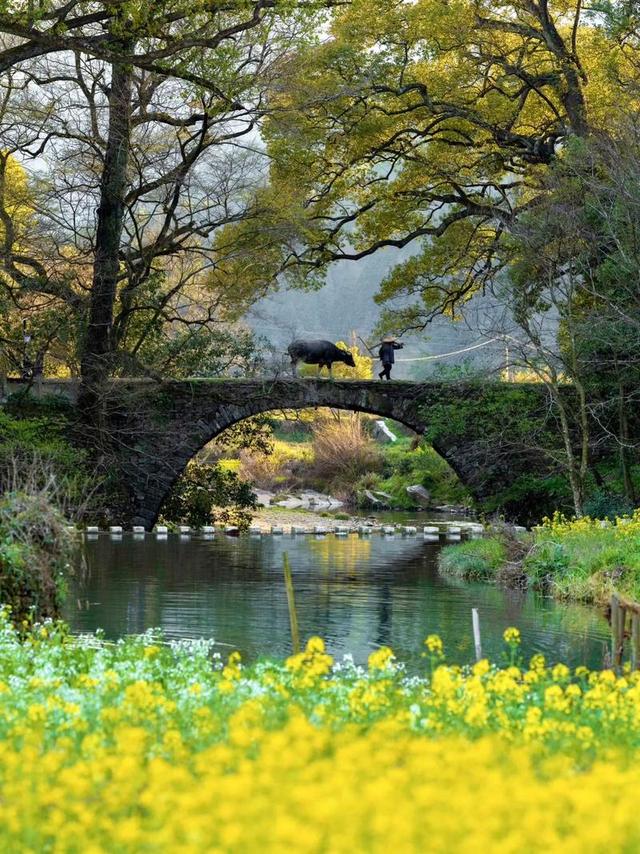

“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”,诗人笔锋一转,描写了现实中鲜活秀美的风景,在艳阳高照的天空下,远处汉阳城中的树木清晰可见,鹦鹉洲上花草繁茂,一派朝气蓬勃的景象。

“历历”和“萋萋”两组叠词,对仗工整,恰似盛唐繁华的表面。无论是清晰的汉阳树,还是蓬勃的芳草,都是在用让人欢欣的亮色调,反衬出后文中的暗色乡愁。唯有独在异乡的游子,才能看清繁华明媚背后的萧瑟,望芳草而心生愁绪。

“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”,诗人沉浸在黄鹤楼的美景之中,不知不觉已夕阳西下,天色渐晚。眺望远方,恍惚间竟不知何处是我家乡,只是江面上的浩渺烟波使人烦愁。崔颢写下这首诗时,安史之乱还未爆发,但敏感的诗人似乎已嗅到动荡的气息。“日暮”二字既是写实景,也是暗喻大唐盛世的黄昏。“乡关”二字既是指自己的故乡,也指大唐百姓的精神故乡。

全诗在空间上既有广阔的远景,也有眼前的近景,时间上更是不断交错着古今的变幻。仙人黄鹤、名胜古楼、长天白云、晴川沙洲、绿树芳草、落日烟波这些共同构成了一幅意境雄浑开远的画卷,别具气象,再加上虚实相映、动静结合的手法,使全诗情感跟着跌宕起伏。

诗歌的结尾以一个“愁”字收篇,看似是个人的迷茫,实则是时代的叩问。从古至今,多少人在寻找自己的“乡关”?崔颢笔下的《黄鹤楼》,仍在无数个日落黄昏叩击着我们国人的灵魂深处。若你也在某个疲惫的日子里,突然想家了,不妨读一读或者分享这首“灵魂之诗”,感受这份跨越时空的共鸣,让乡愁找到归处。